Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 35(4); 2022 > Article

- Original Article Usefulness of Percutaneous Cannulated Screws with Tension Band Wiring for Minimally Displaced Fractures of the Patella

- Ho Min Lee, Jong Pil Kim, Phil Hyun Chung, Eun Woo Bae

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2022;35(4):142-150.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.4.142

Published online: October 31, 2022

2Munmudaewang-myeon Branch Office of a Gyeongju-si Public Health Center*, Gyeongju, Korea

- 417 Views

- 6 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

To evaluate the usefulness of percutaneous cannulated screws with tension band wiring (PC-STBW), a minimally invasive surgical technique, compared to conservative treatment for a minimally displaced patella transverse fracture.

Materials and Methods

The subjects included patients from 2010 to 2019 with transverse patella fractures, who were diagnosed as minimally displaced fractures, and were followed up for at least 1 year. Of these, 61 patients who were treated with cylinder casts were classified as Group A, and 53 patients who were treated with PCSTBW were classified as Group B. The clinical evaluation was carried out by evaluation of the radiographic bone union and calculation of the Bostman knee score. Any complications observed were investigated.

Results

All patients in both groups showed no further displacement of the fracture gap, and the bone union was achieved in all cases. The functional evaluation of the knee joint measured at the 8- and 12-week follow-up showed superior results in Group B wherein subjects were treated with surgery, and similar results were seen in both groups during the 6 months and 1-year follow-up. One case in Group A suffered the complication of knee stiffness.

Conclusion

For the treatment of minimally displaced transverse patellar fractures, both conservative treatment and PCSTBW showed similar good results at the 6-month and one-year follow-up. However, the PCSTBW technique showed superior clinical results in the early stage follow-up within 12 weeks.

Published online Oct 20, 2022.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.4.142

초록

목적

최소 전위된 슬개골 횡골절의 치료로 최소 침습적 수술법인 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술을 보존적 치료와 비교하여 그 유용성을 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

2010년 1월부터 2019년 12월까지 내원한 슬개골 횡골절 환자 중 최소 전위 골절로 진단받아 최소 1년 이상 추시 가능하였던 성인 환자 중 보존적 치료를 시행한 61예를 A군, 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술을 시행한 53예를 B군으로 선정하여 방사선학적 골유합을 평가하였고, 임상적 평가로 Bostman knee score를 측정하고 합병증에 대해 조사하였다.

결과

두 군의 모든 환자는 골 전위가 증가된 소견이 없었고 골유합을 얻을 수 있었다. 추시 8주와 12주에 측정한 슬관절의 기능적 평가는 모두 수술적 치료를 시행한 B군이 우월한 결과를 보였고, 6개월과 1년 추시 시에는 두 군의 결과가 유사하였다. 합병증으로 A군의 1예에서 슬관절 강직이 발생하였다.

결론

최소 전위된 슬개골 횡골절의 치료로 보존적 치료와 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술은 모두 6개월, 1년 추시에서는 동일한 좋은 결과를 보이나 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술이 12주 이내 초기에 더 우수한 임상적 결과를 보였다.

Abstract

Purpose

To evaluate the usefulness of percutaneous cannulated screws with tension band wiring (PCSTBW), a minimally invasive surgical technique, compared to conservative treatment for a minimally displaced patella transverse fracture.

Materials and Methods

The subjects included patients from 2010 to 2019 with transverse patella fractures, who were diagnosed as minimally displaced fractures, and were followed up for at least 1 year. Of these, 61 patients who were treated with cylinder casts were classified as Group A, and 53 patients who were treated with PCSTBW were classified as Group B. The clinical evaluation was carried out by evaluation of the radiographic bone union and calculation of the Bostman knee score. Any complications observed were investigated.

Results

All patients in both groups showed no further displacement of the fracture gap, and the bone union was achieved in all cases. The functional evaluation of the knee joint measured at the 8- and 12-week follow-up showed superior results in Group B wherein subjects were treated with surgery, and similar results were seen in both groups during the 6 months and 1-year follow-up. One case in Group A suffered the complication of knee stiffness.

Conclusion

For the treatment of minimally displaced transverse patellar fractures, both conservative treatment and PCSTBW showed similar good results at the 6-month and one-year follow-up. However, the PCSTBW technique showed superior clinical results in the early stage follow-up within 12 weeks.

서론

슬개골 골절은 전체 골절 발생의 1%에 해당하는 골절로, 간접 손상으로 인해 중앙 1/3 부위에 횡골절로 발생하는 경우가 많다.1,2,3,4,5) 슬개골 골절의 치료 시 관절면이 정확히 정복이 되지 않을 경우에는 외상성 관절염의 위험이 있고 장기간 고정 시에는 슬관절 구축이 발생할 수 있다.2,6,7,8) 이러한 이유로 슬개골 골절의 치료로 보존적 치료는 2-3 mm 이하의 최소 전위 골절에서 슬관절 신전 기능이 보존된 경우에 한해 제한적으로 시행되고 있으며,4,7,8,9,10,11,12) 2-3 mm 이상의 전위가 동반되거나 관절면의 불일치(incongruency)가 동반될 시에는 수술적 치료가 권고되고 있다.1,3,4,7,13) 수술적 치료의 목적은 관절면의 해부학적 정복과 견고한 내고정으로 슬관절 신전 기능을 회복시켜 조기 관절 운동이 가능하게 하는 데 있으며7,8,13,14,15) 다양한 수술적 치료 방법에 대한 연구들이 있다. 보존적 치료로는 슬관절 신전위에서 원통형 석고(cylinder cast)로 고정하거나 보조기(orthosis)를 사용할 수도 있는데 보통 4-6주간의 고정 기간이 필요하다.4,5,7,9,10,11,12) 비전위슬개골 골절의 보존적 치료로 1년 이상의 장기 추시에서는 대부분 좋은 결과가 보고되고 있지만5,7,13) 슬관절의 장기간의 고정은 슬관절 강직, 대퇴사두근 위축, 관절 유착 등을 유발할 수 있고7,8) 지연된 재활로 인해 초기 단기적 기능은 불만족스러울 수 있다.

일반적 슬개골 골절의 수술적 치료로는 긴장대 강선 고정술(tension band wiring)이 가장 흔히 사용되고 있는데14,16) 그중 최소 침습적 수술법으로 치료한 경우 수술 후 합병증의 발생이 적고 치료 결과가 우수하다는 연구가 많이 보고되고 있다.1,17,18,19,20) 이에 몇몇의 연구에서는 비전위 혹은 최소 전위 슬개골 골절에서 최소 침습적 수술 방법 후 조기 재활을 시행하였고 우수한 치료 결과를 보고하였다.17,18) 하지만 최소 전위된 슬개골 골절에 대해 보존적 치료와 최소 침습적 수술적 치료의 치료 결과에 대한 직접적인 비교 연구는 저자들이 알기에는 아직 발표된 적이 없다. 저자들은 최소 전위된 슬개골 골절에 대해 최소 침습적 수술법인 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술 시행 후 조기 재활을 시행한 군과 원통형 석고로 보존적 치료를 시행한 군에 대해 수술 후 초기 및 1년 뒤 결과를 후향적으로 비교 분석하여 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술의 유용성을 알아보고자 하였다. 저자들은 수술적 치료를 시행한 군이 초기 임상적 결과가 좋을 것이라 가설을 세웠다.

대상 및 방법

1. 연구 대상

본 연구는 동국대학교 경주병원 의학연구윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인을 받았으며(IRB No. 110757-202102-HR-02-02), 후향적 의무기록 연구로 환자 서면동의는 IRB에 의해 면제 받았다. 연구 대상은 동국대학교 경주병원에서 2010년 1월부터 2019년 12월까지 슬관절 신전 기능이 보존된 슬개골 횡골절 환자 중 골절부의 전위가 2 mm 이하인 최소 전위된 골절로 보존적 치료 또는 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술을 시행하고 최소 12개월 이상 추시 가능한 137명을 대상으로 후향적으로 분석하였다. 그 중 환측 하지의 수술력이 있던 환자 12명, 편측 마비가 있던 환자 2명, 동측 하지의 동반 손상이 있던 환자 9명을 제외하여 총 114명을 대상으로 연구하였다.

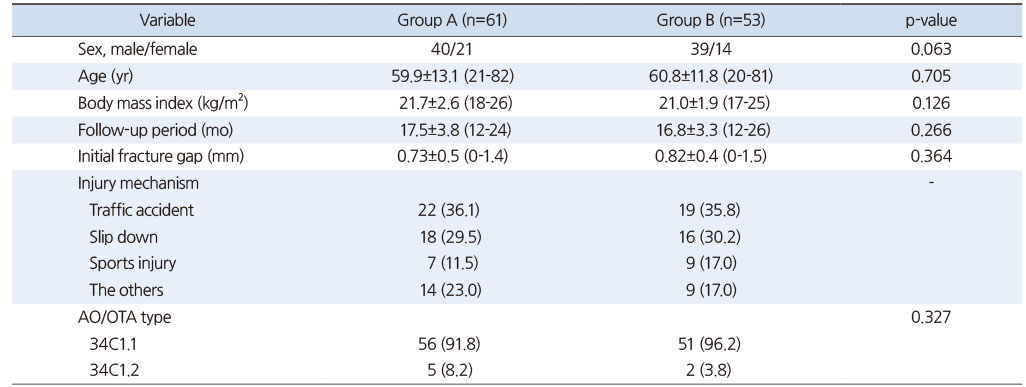

치료 방법의 선택은 환자와의 면담을 통해 두 가지 치료 방법의 장단점에 대해 설명한 후 환자 및 보호자의 선택에 따라 결정되었다. 보존적 치료를 시행한 61예를 A군으로, 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술을 시행한 53예를 B군으로 분류하였다. A군은 남자 40예, 여자 21예였고 B군은 남자 39예, 여자 14예였으며 평균 나이는 A군이 59.9세(범위 21-82세)이고 B군이 60.8세(범위 20-81세)였다. 단순 방사선 촬영(GC85A; Samsung, Suwon, Korea)과 컴퓨터 단층촬영(Somatom Definition AS+; Siemens, München, Germany)을 통해 PACS (picture archiving and communication system, PiViewSTARTM; INFINITT, Seoul, Korea)를 이용하여 초기 골절부의 전위를 측정하였고, 두 군 간 유의한 차이는 없었다(p=0.364; Table 1). AO/OTA 분류법21)을 이용하여 골절부의 위치에 따라 34C1.1, 34C1.2로 분류하였는데, 두 군 모두 34C1.1이 가장 많았고 두 군은 유사한 분포를 보였다(p=0.327; Table 1). 그 외 성별, 나이, 체질량지수, 추시 기간 또한 두 군 간 유의한 차이는 없었다(Table 1).

Table 1

Demographic Data

2. 치료 방법

보존적 치료를 시행한 A군은 수상 초기 장하지 부목 고정 후 슬관절 부종이 소실되면 환자의 연령 및 골다공증 여부, 전위 정도에 따라 수상 후 4주에서 6주까지 원통형 석고를 시행하였고 목발(crutch)을 이용하여 통증이 허용하는 내에서 부분 체중부하를 허용하였다. 원통형 석고를 제거한 후에는 슬관절 보호대를 착용 후 통증 정도에 따라 가능한 범위까지 능동 관절 운동(active range of motion exercise)을 교육하였고, 통증이 없고 방사선 검사에서 골유합 소견이 확인된 후에는 전 체중부하를 허용하였다.7,13)

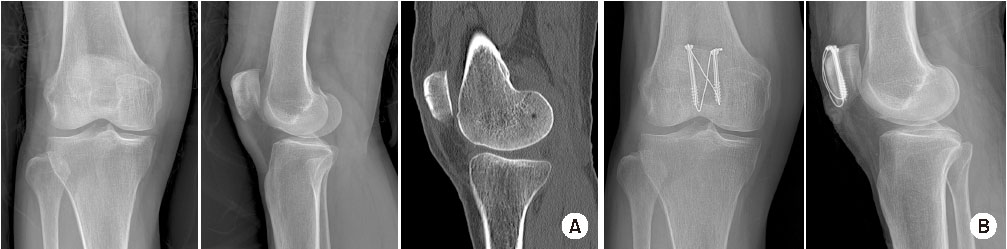

수술적 치료를 시행한 B군의 수술은 척추마취하 방사선 투과 수술대에서 앙와위로 시행되었다. 슬관절 부종이 심한 경우에는 천자를 먼저 시행하였고 슬관절 신전 상태에서 영상 증폭기를 이용하여 수건 겸자(towel clamp)를 이용하여 일시적 고정 후 슬관절을 30도가량 굴곡시킨 상태에서 골절의 전위 여부를 재확인 후 슬개골 하부에 1 cm 정도의 종적 절개를 가하여 골절부와 수직으로 평행한 두 개의 1.4 mm 유도 핀(guide pin) (Multi-Fix Cannulated Screw System; Orthotech, Daegu, Korea)을 슬개골 상부로 통과시켰다. 슬개골 상부로 통과한 상 내측 및 상 외측 유도 핀 부위에 추가 절개를 하여 유도 핀을 근위부로 빼낸 다음 유도 핀의 원위부가 슬개골 하연에 도달할 때까지 근위부로 후진하여 동일한 길이의 유도 핀을 사용하여 길이를 측정한 후, 유관나사의 끝부분이 슬개골 내부에 남도록 길이를 결정하여 슬개골 상부에서 하부 방향으로 Half threaded 4.0 mm 유관나사(Multi-Fix Cannulated Screw System)를 삽입하였다. 슬개골 상부에서 0.97 mm (18 G, No. 7) 철선(wire)을 유관나사를 통해 삽입 후 하부로 나온 철선은 반월상 연골 봉합 시 쓰이는 봉합침 캐눌라(gold-coated tip cannula for meniscal suturing system; Arthrex, Naples, FL, USA)를 이용하여 슬개골 전방 피질골에 가깝게 피하로 슬개골 상부로 통과하였고, 통과한 철선은 다시 다른 쪽 유관나사를 상부에서 하부로 통과시킨 후 다시 슬개골 전방 피질골에 가깝게 피하로 슬개골 상부로 통과시켜 8자 형태로 만들어 장력을 가한 후 슬개골 상부 내측 또는 외측에 매듭을 만든 후 매듭의 끝부분을 유관나사 머리 속으로 밀어 넣었다(Fig. 1). 영상 증폭기로 골절부의 안정성을 확인한 뒤 유관나사와 철선을 삽입하였던 피부 절개 부위를 단순 봉합하였고(Fig. 2), 술 후 압박붕대 고정을 시행하였다.17) 당일부터 대퇴사두근 근력 강화 운동(quadriceps setting exercise)을 시행하였고 술 후 1주부터 슬관절 보호대(knee supporter)를 착용 후 통증이 허용하는 범위 내에서 능동적 관절 운동과 전 체중부하 보행을 허용하였다.

Fig. 1

(A) The initial simple radiographs and a computerized tomography (CT) scan of a 57-year-old female patient show a minimally displaced transverse patella fracture (AO type 34C1.1). (B) The postoperative anteroposterior and lateral radiographs show a satisfactory reduction of the patella and internal fixation with tension band wiring through cannulated screws.

Fig. 2

Intraoperative photograph shows four small skin incisions sized under 1 cm.

3. 방사선학적 및 임상적 평가

방사선학적 평가는 추시 4주, 8주, 12주, 6개월, 1년에 단순 방사선 촬영을 통해 골유합 시기와 골절부의 추가적 전위 정도를 측정하였고, 그 외 불유합과 금속물의 이완 여부를 평가하였다. 임상적 평가는 A군에서 4주 추시에는 원통형 석고붕대 고정 상태라 평가의 의미가 없어 8주, 12주, 6개월, 1년 추시에, B군에서는 4주, 8주, 12주, 6개월, 1년 추시에 시행하여 두 군을 비교하였다. 보존적 치료를 시행한 A군에서 4주 추시에는 임상적 평가를 시행하지 않아 두 군의 비교는 불가하여 두 군의 임상적 평가 비교는 8주 추시부터 시행하였다. 임상적 평가는 슬관절 운동범위, 통증 정도, 대퇴사두근의 위축 정도, 그리고 위의 항목들과 작업 능력, 보행 도움 여부, 관절 삼출, 파행 여부 및 계단 오르기 항목이 포함된 Bostman knee score22)를 이용하여 슬관절 기능평가를 시행하였다. 통증의 정도는 visual analogue scale (VAS)을 사용하였고19) 대퇴사두근의 위축은 슬개골 상연 10 cm 근위부에서 대퇴부의 둘레를 측정하여 건측과 환측의 둘레를 비교하였다.22) 또한 두 군의 합병증을 분석하였다.

통계 분석은 독립 변수들은 정규성 검정을 시행하였고 정규성에 따른 모수적 검정을 시행하였다. 두 군의 선택 편향(selection bias) 및 이질성 여부를 확인하기 위하여 두 군의 성별과 골절의 분류를 chi-square test로 분석하였고 나이, 체질량 지수, 추시 기간을 independent t-test를 이용하여 분석하였다. 임상적, 방사선적 결과는 independent t-test를 이용하여 분석하였다. 연구 분석에는 SPSS 프로그램(ver. 15.0.1; SPSS, Chicago, IL, USA)을 사용하였고, 유의수준을 p<0.05로 설정하여 통계적 유의성 여부를 평가하였다. 그리고 두 군의 표본의 크기에 대한 검정력(power) 측정을 위해 각각 평가 항목 결과에 대하여 사후 검정력 분석(post-hoc power analysis)을 시행하였다.

결과

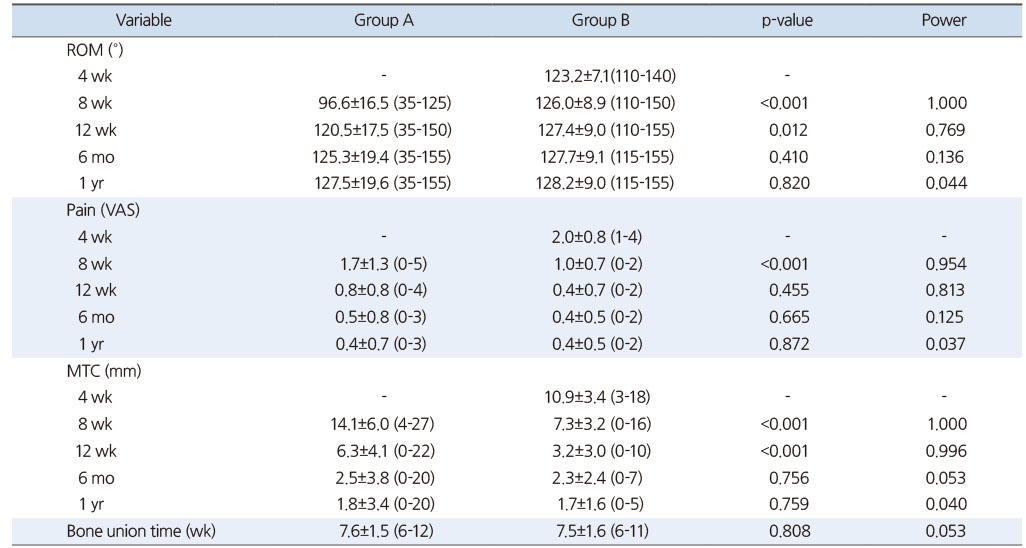

평균 골유합 시기는 A군이 7.6주(범위 6-12주), B군이 7.5주(범위 6-11주)로 유사하였다(p=0.808; Table 2). 주기적인 방사선 촬영에서 두 군 모두 전 예에서 골절 부위가 전위된 소견이나 불유합 소견은 없었고 금속물의 이완도 없었다. 슬관절 운동범위 평가에서 추시 8주와 12주에는 B군이 유의미하게 높은 결과를 보였고(각각 p<0.001, p=0.012), 추시 6개월, 1년에는 유사한 결과를 보였다(각각 p=0.410, p=0.820; Table 2). 슬관절 통증 평가에서는 추시 8주에는 B군이 유의미하게 낮은 통증 정도를 보였고(p<0.001) 12주 추시부터는 유의한 차이는 없었다(Table 2). 대퇴사두근의 위축 정도는 8주, 12주 추시에서 B군이 A군에 비해 위축 정도가 유의미하게 적었고(p<0.001) 추시 6개월 이후로는 유사한 결과를 보였다(Table 2).

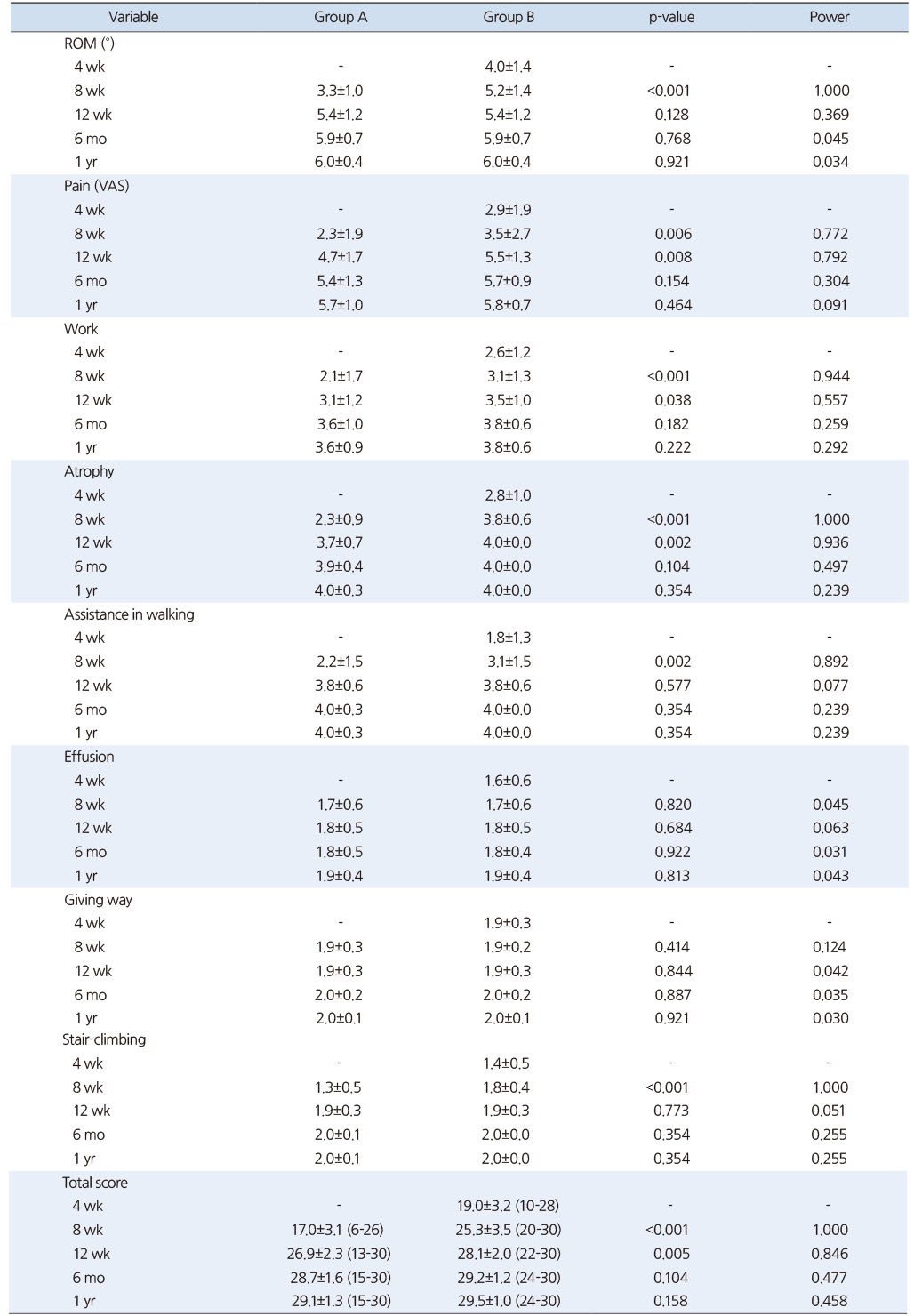

Table 2

Comparison of Clinical Outcomes

Bostman knee score는 8주 추시 임상 평가에서 B군에서 관절 운동범위, 통증, 작업 능력, 근 위축, 보행 도움, 계단 오르기 항목에서 유의하게 좋은 결과를 보였고, 12주 추시에서도 B군에서 통증, 작업 능력 및 근 위축 항목에서 유의하게 좋은 결과를 보였으며, 6개월, 1년 추시에서는 전 항목에서 두 군 간 유의한 차이는 없었다(Table 3). 총 Bostman knee score의 비교에서 추시 8주와 12주까지는 B군에서 우월한 결과가 확인되었고(각각 p<0.001, p=0.005), 추시 6개월과 1년에는 유사한 결과를 보였다(각각 p=0.104, p=0.158; Table 3). 이러한 결과에 대한 사후 검정력 분석 결과, 추시 6개월과 1년에는 검정력이 다소 낮게 측정되어(각각 power=0.477, power=0.458; Table 3) 두 군의 장기적 결과가 유의미한 차이가 없었다는 평가 결과에 대한 검정이 높은 수준은 아니었으나, 추시 8주와 12주에는 높은 검정력으로 측정되어(각각 power=1.000, power=0.846; Table 3) 추시 8주와 12주까지 B군에서 유의한 차이를 보이는 우월한 결과를 보였다는 것에 대하여 높은 수준의 검정력을 보였다.

Table 3

Comparison of Each of the Variables of the Bostman Knee Score

합병증으로 A군에서 슬관절 구축이 1예에서 발생하였다. B군의 모든 예에서는 금속물 자극 증상으로 인한 조기 금속물 제거술을 시행한 경우는 없었고 금속물의 이완 또한 없었다.

고찰

본 연구는 최소 전위된 슬개골 골절에 대해 최소 침습적 수술법인 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술을 시행한 군과 원통형 석고고정을 시행한 군을 후향적으로 비교 분석하여, 추시 6개월 및 1년 장기 추시에서는 유사한 결과를 보였지만 12주 이내의 추시에서는 경피적 유관나사를 통한 긴장대 고정술을 시행한 군에서 보다 우수한 임상적 결과를 확인하였다.

일반적으로 슬개골 골절의 치료 선택은 슬개골 골절의 양상, 골편의 크기, 신전 기전의 안정성, 관절면의 조화 정도에 의해 결정된다.4,23) 슬개골 골절이 신전 기전의 손상이 동반되거나 관절면 층(step off)이 2-3 mm 이상인 경우 혹은 골편 간 1-4 mm 이상의 분리가 있을 경우에는 수술적 치료가 권장되며,4,5,7,13) 2-3 mm 이하의 최소 전위에서 신전 기능이 보존되었다면 대부분의 저자들은 보존적 치료를 시행하는 데 동의하고 있다.4,5,7,9,10,11,12) Connolly24)는 2 mm 이상의 관절 이개(diastasis) 혹은 1 mm 이상의 관절 부조화가 있는 골절을 보존적 치료 후, 2/3의 환자가 20년 장기 추시에서 대퇴사두근의 근력이 감소하였다고 보고하여 비수술적 치료로 결과가 만족스럽지 않다고 하였다.

슬개골 골절의 보존적 치료 결과에 대하여 Boström5)은 신전 기능이 보존되고 4 mm 이하의 전위, 3 mm 이하의 관절면 층이 동반된 경우에서 4주간의 고정으로 99%에서 우수한 결과를 보였다고 하였다. Al-Otaibi 등9)은 3 mm 이하의 관절면 층과 신전 기능이 보존된 최소 전위 또는 비전위 슬개골 골절을 보존적으로 치료하여 장기적으로 좋은 결과를 보고하였으며 예방적 수술은 필요 없다고 하였다.

그러나 아직까지 보존적 치료에는 확실히 정립된 프로토콜이 없는 상태로,4) 보통 슬관절 신전위에서 원통형 석고고정이나 족관절에서 서혜부까지 보조기를 사용하여 4-6주간의 고정 기간이 필요하다.4,5,7,9,10,11,12) 장기간의 슬관절 고정은 슬관절 강직, 대퇴사두근 위축, 관절 유착 등을 유발할 수 있어7,8) 최근 보존적 치료에서도 단기간의 고정과 조기 체중 부하를 권하기도 한다.9,13) 보존적 치료의 적응증에 부합하는 슬개골 골절을 보존적으로 치료 시행한 후의 합병증으로는 고정 실패 및 불유합,5,9) 굴곡 운동 제한,10) 대퇴사두근의 위축6) 등이 보고되고 있다. Braun 등10)은 1 mm 이하의 전위를 보이는 슬개골 골절을 보존적 치료 시행 후 10%에서 90도 이하의 굴곡 제한을 보고하였다. 이러한 합병증을 예방하기 위해서 안정된 고정술 후 조기 재활이 필요하다. 본 연구에서도 보존적 치료를 시행한 군 1예에서 슬관절 강직이 발생하였다. 이는 골다공증과 퇴행성 관절염이 동반된 고령의 여성 환자로 6주간의 원통형 석고붕대 고정 후 통증으로 인해 적극적 재활 프로그램에 불응하였고 이후 골유합은 얻었으나 슬관절 운동범위가 굴곡 구축 0도, 후속 굴곡 45도로 슬관절 강직이 지속되었다.

슬개골 골절의 수술적 치료는 긴장대 강선(tension band wire, TBW)을 이용한 수술 방법이 가장 흔히 사용되고 있다.14,16) AO group에서 추천하는 두 개의 종적 K-강선을 사용한 긴장대 강선 고정술의 단점으로는 슬개골 전방의 부분적 연부조직 자극이 발생할 수 있고14) 이러한 합병증은 일상생활로의 복귀가 지연되고 금속물 제거술을 위한 추가적인 수술이 필요할 수도 있다.

Berg25)는 골절선에 수직으로 평행한 유관나사를 사용한 변형 긴장대 강선 고정술(modified TBW)로 좋은 결과를 보고하면서 금속물 자극증상이 적고 충분한 고정력을 확보하여 골다공증이 있는 골절에서도 해부학적인 정복을 유지할 수 있다고 하였고, Melvin과 Mehta13)는 슬개골 횡골절의 치료는 유관나사를 이용한 8자형 긴장대 강선 고정술 후 조기 재활치료가 가장 합리적인 현재의 치료법이라고 하였다. Tian 등26)은 유관나사를 이용한 변형 긴장대 강선 고정술과 기존의 수직 K-강선을 이용한 긴장대 강선 고정술을 비교하여 유관나사를 이용한 경우에서 더 우월한 결과를 보고하였다. Carpenter 등23)은 생역학적 연구에서 유관나사를 이용한 긴장대 강선 고정술이 지연나사(lag screw)만 이용한 경우나 AO 술식을 이용한 변형된 긴장대 강선 고정술보다 높은 실패 부하(failure load)가 측정되어 우수한 결과를 보고하였다.

경피적 고정술은 수술 방법이 비교적 간단하고 골편의 혈류를 보존할 수 있으며 연부조직 손상이 적다는 장점이 있으나19) 골절 부위에 혈종이나 건 섬유의 방해로 인해 부정확한 정복의 가능성이 있어 지대파열이 없는 단순 골절이나 전위가 없는 골절에서 시행되고 있다.17,18)

경피적 고정 술식에는 환상 강선 고정술,27) 단순 긴장대 강선 고정술,17) 두 개의 수직 강선을 이용한 변형 긴장대 강선 고정술,28) 케이블-핀 시스템,15) 그리고 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술1) 등이 사용된다. 이들 술식은 견고한 고정으로 술 후 압박 붕대(compression bandage)17)나 경첩 관절 무릎 보조기(angle hinged knee brace)1)를 착용시켜 술 후 조기 관절 운동 및 재활을 허용하여 좋은 치료 결과를 보고하였다. 슬개골 골절에 대해 전통적인 수술법(open surgery)과 경피적 고정술을 비교한 연구에서도 경피적 고정술이 짧은 수술 시간과 적은 합병증이 동반되었고 통증 감소와 슬관절 운동범위 회복에 우수하여 기능적 점수에서도 좋은 결과를 보였다.15,19) Biyani 등17)은 26예의 비전위 또는 최소 전위된 슬개골 골절에 대해 경피적 단순 긴장대 강선 고정술을 시행하고 술 후 압박 붕대를 적용 후 대퇴사두근 근력 강화 운동을 바로 시행하였고, 술 후 5일에는 비체중부하 슬관절 굴곡 운동을 시작하였으며, 수술 후 2주에 체중부하를 시작하여 조기 업무 복귀가 가능하였다는 결과를 보고하였다. 본 연구에서는 수술 당일부터 대퇴사두근 근력 강화 운동을 시행하였고 술 후 1주부터 슬관절 보호대를 착용 후 능동적 관절 운동과 통증이 허용하는 한도에서 체중부하 보행을 시작하였다.

경피적 고정술 후 발생한 합병증으로 환상 강선 고정술 후 골절 부위 전위가 증가하거나,28) 단순 긴장대 강선 고정술 후 강선의 분리나 매듭 부위 자극으로 인한 통증,17) 수직 강선을 이용한 변형 긴장대 강선 고정술 후 금속물의 자극27) 등이 보고되었으나 유관나사를 이용한 긴장대 강선 고정술에는 슬관절 운동범위 제한이나 금속물질의 이완 혹은 실패가 없었다.1) 본 연구에서도 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술 이후 금속물 실패가 없었고 금속물 자극 증상으로 인한 금속물 제거술이 필요했던 경우 또한 없었다.

Cho1)는 30예의 전위된 슬개골 횡골절에 대해 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술 후 경첩 무릎 보조기를 착용시켜 조기 관절 운동을 시작하였고 점진적 관절 운동 증가로 6주에 완전 운동범위에 도달하였으며, 목발 보행으로 술 후 3-4주 후에 부분 체중부하를 허용하였고 골유합 확인 후 전 체중부하를 허용하여 관절 운동 제한, 정복 소실, 금속물의 이완이나 실패 없이 평균 7.3주에 골유합과 우수한 치료 결과를 보고하였다. Mao 등15)은 최소 침습적 수술법으로 슬개골 골절을 치료하여 평균 수술 시간은 48분이었고 골유합 평균 7.2주였으며, 술 후 4주의 통증평가에서 VAS 3.3점, 최종 슬관절 기능평가에서 평균 Bostman knee score 29.1점으로 우수한 결과를 보고하였다. 본 연구에서는 경피적 유관나사를 통한 고정술 및 긴장대 강선 고정술을 시행하여 평균 수술 시간이 47.9분 소요되었고 평균 7.7주에 전 예에서 골유합이 확인되었으며 금속물의 실패는 없었다. 최종 추시 평가에서 Bostman knee score는 평균 28.5점으로 우수하였으며 슬관절 강직 혹은 금속물로 인한 피부 자극 증상은 없었다.

저자들은 최소 전위된 슬개골 골절에 대해 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술 시행 후 조기 재활을 시행한 군과 원통형 석고로 보존적 치료를 시행한 군을 후향적으로 비교 분석하였다. 최소 전위된 슬개골 골절에 대한 보존적 치료와 수술적 치료의 비교 연구는 저자들이 알기에는 아직 발표된 적이 없다. 저자들의 결과에서 6개월 이상 장기적 추시에서는 두 군의 차이는 없었지만 8주, 12주 추시에서 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술을 시행한 군에서 우월한 결과를 보였다. 4주 추시에서는 보존적 치료를 시행한 군에서 기능 평가를 시행하지 않아 직접적 비교는 불가하였다. 하지만 총 Bostman knee score가 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술을 시행한 군이 19.0점(범위 10-28점)으로 보존적 치료를 시행한 군의 8주 추시 점수인 17.0점(범위 6-26점)과 유사하여 간접적으로 경피적 유관나사를 통한 긴장대 고정술을 시행한 군이 기능 평가에서 우수하다고 유추할 수 있어, 최소 전위된 슬개골 골절에 대해 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술을 시행한 군이 보존적 치료를 한 군보다 조기 임상 기능적 결과가 우수하였다.

본 연구의 제한점으로는 표본의 수가 적다는 점과 후향적 연구라는 점이 있다. 결과를 대표하기에는 한계점이 있고 후향적 연구로 진행되었기 때문에 연구 대상의 치료법의 선택이 환자의 선호도와 술자의 선택에 따라 결정되어 선택 편향의 가능성이 있을 수 있다. 따라서 향후 더 많은 환자군을 대상으로 전향적 무작위 대조 연구가 시행되어야 할 것으로 생각된다.

결론

최소 전위 슬개골 횡골절의 치료로 보존적 치료와 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술은 6개월과 1년 추시에서는 동등한 결과를 보였지만 8주와 12주 추시까지는 경피적 유관나사를 통한 긴장대 강선 고정술 후 조기 재활 치료 시 보존적 치료보다 더 우수한 임상적 결과를 보여 일상 생활로의 조기 복귀를 원하는 경우 시행될 수 있는 방법으로 생각되었다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Boström A. Fracture of the patella. A study of 422 patellar fractures. Acta Orthop Scand Suppl 1972;143:1–80.

-

-

Rudloff MI. Fractures of the lower extremity. In: Azar FM, Beaty JH, Canale ST, editors. Campbell’s operative orthopaedics. Vol. 3. 13th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. pp. 2712-2816.

-

-

Connolly JF. In: DePalma’s the management of fractures and dislocations: an atlas. Vol. 2. 3rd ed. Philadelphia: Saunders; 1981. pp. 1631-1633.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite