Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 35(4); 2022 > Article

- Original Article Benefits of a Demineralized Bone Matrix in Osteoporotic Intertrochanteric Femoral Fracture Patients

- Se Jin Kim, Hong-Man Cho, Myung Cheol Jung

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2022;35(4):151-161.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.4.151

Published online: October 31, 2022

2Department of Orthopedic Surgery, Gwangju Veterans Hospital, Gwangju, Korea

- 385 Views

- 2 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

Osteoporosis causes various fixation failures in patients with intertrochanteric fractures. This study aimed to investigate the effect of a demineralized bone matrix (DBM) for cancellous or cortical bone defects on internal fixation in older osteoporotic patients with intertrochanteric fractures.

Materials and Methods

Among patients with intertrochanteric fractures who underwent surgical treatment from January 2016 to December 2021 at a facility, 171 patients were AO/OTA type 31-A1 and type 2 fractures which are considered relatively stable. The patients were grouped based on DBM use (Group A: DBM use, Group B: DBM non-use), and their clinical and radiology results were analyzed retrospectively. The patients were then subdivided into Group A-a and -b after removing factors that could cause treatment failures, such as the reduction status and location of the helical blade, and then further subdivided (Group A-a-1/2/3/4 and Group B-b-1/2/3/4) according to cancellous or cortical bone defects that could accompany intertrochanteric fractures. The time to full weight-bearing (FWB) and Harris hip score (HSS) 3 months after surgery in these subgroups were investigated.

Results

There was no significant difference in the clinical radiology results and complications between Group A and Group B. However, the time to FWB (p<0.001) and HSS (p=0.029) were significantly superior in Group A. In Group A-a with DBM use, after removing the risk factors for intertrochanteric fracture failure, the time to FWB (p=0.055) was close to the significance level, and HSS (p=0.036) was significantly superior. In Group A-a-1 (cancellous defect only) and Group A-a-3 (cancellous and cortical defect), the time to FWB (p=0.088, 0.052) was close to the significance level, and the HSS (p=0.039, 0.018) was significantly superior when DBM was used.

Conclusion

In patients with intertrochanteric fractures of AO/OTA type 31-A2.3 or less, if stable reduction and firm fixation are achieved, selective DBM use may help early recovery after surgery.

Published online Oct 20, 2022.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.4.151

초록

목적

골다공증을 동반한 대퇴골 전자간 골절 환자의 치료에 있어서 불량한 골질은 다양한 치료 실패의 원인을 제공할 수 있다. 본 연구에서는 골다공증을 동반한 고령의 대퇴골 전자간 골절 환자에서 내고정술과 함께 해면골 혹은 피질골의 골 결손에 대한 DBM의 효과를 조사하고자 하였다.

대상 및 방법

2016년 1월부터 2021년 12월까지 대퇴골 전자간 골절로 수술적 치료를 시행한 환자 중 비교적 안정하다고 생각되는 AO/OTA 분류상 31-A1형과 2형 환자 171명을 대상으로 DBM 사용 유무(A군: DBM을 사용한 군, B군: DBM을 사용하지 않은 군)에 따른 임상적 및 영상의학적 결과를 후향적으로 분석하였다. 이 외에 정복 상태와 나선검 위치 등 치료 실패에 영향을 줄 수 있는 요인을 제거한 후(A-a군, B-b군), 대퇴골 전자간 골절에 동반될 수 있는 해면골 혹은 피질골의 골결손에 따라 환자를 세분화(A-a-1/2/3/4군, B-b-1/2/3/4군)하고 난 후 DBM 사용 유무에 따른 결과도 추가로 알아보았다.

결과

A군과 B군의 임상적 및 영상의학적 결과와 합병증 발생에 유의한 차이는 없었으나, 전 체중부하 시기(p<0.001)와 수술 후 3개월 HSS (p=0.029)는 A군에서 유의하게 우수하였다. 전자간 골절 실패의 위험요인으로 알려진 요인들을 제거하고 알아본 결과 분석에서 A-a군에서 전 체중부하 시기(p=0.055)는 유의 수준에 근접하였고, 수술 후 3개월 HSS(p=0.036)는 A-a군에서 유의하게 우수하였다. 그리고 이후 시행한 추가 분석에서 2단계 하위 집단 1군(cancellous defect only)과 3군(cancellous and cortical defect)에서 DBM을 사용한 경우(A-a-1군, A-a-3군) 전 체중부하 시기(p=0.088, 0.052)는 유의 수준에 근접, 수술 후 3개월 HSS (p=0.039, 0.018)는 유의하게 우수하였다.

결론

AO/OTA 31-A2.3형 이하의 대퇴골 전자간 골절 환자에서 안정적인 정복과 고정이 이루어진 경우 선택적인 DBM의 사용은 수술 후 조기 회복에 도움을 줄 수 있다.

Abstract

Purpose

Osteoporosis causes various fixation failures in patients with intertrochanteric fractures. This study aimed to investigate the effect of a demineralized bone matrix (DBM) for cancellous or cortical bone defects on internal fixation in older osteoporotic patients with intertrochanteric fractures.

Materials and Methods

Among patients with intertrochanteric fractures who underwent surgical treatment from January 2016 to December 2021 at a facility, 171 patients were AO/OTA type 31-A1 and type 2 fractures which are considered relatively stable. The patients were grouped based on DBM use (Group A: DBM use, Group B: DBM non-use), and their clinical and radiology results were analyzed retrospectively. The patients were then subdivided into Group A-a and -b after removing factors that could cause treatment failures, such as the reduction status and location of the helical blade, and then further subdivided (Group A-a-1/2/3/4 and Group B-b-1/2/3/4) according to cancellous or cortical bone defects that could accompany intertrochanteric fractures. The time to full weight-bearing (FWB) and Harris hip score (HSS) 3 months after surgery in these subgroups were investigated.

Results

There was no significant difference in the clinical radiology results and complications between Group A and Group B. However, the time to FWB (p<0.001) and HSS (p=0.029) were significantly superior in Group A. In Group A-a with DBM use, after removing the risk factors for intertrochanteric fracture failure, the time to FWB (p=0.055) was close to the significance level, and HSS (p=0.036) was significantly superior. In Group A-a-1 (cancellous defect only) and Group A-a-3 (cancellous and cortical defect), the time to FWB (p=0.088, 0.052) was close to the significance level, and the HSS (p=0.039, 0.018) was significantly superior when DBM was used.

Conclusion

In patients with intertrochanteric fractures of AO/OTA type 31-A2.3 or less, if stable reduction and firm fixation are achieved, selective DBM use may help early recovery after surgery.

서론

대퇴골 전자간 골절은 고령의 환자에게 흔히 발생하는 대표적인 골다공증성 골절로, 삶의 질이나 환자의 생명을 위협하는 다양한 합병증의 발생이 가능하다. 환자의 건강 상태가 허락한다면 조기에 안정적인 고정과 거동을 통해서 이런 문제점을 극복할 수 있는데, 다양한 골절 고정 기구와 수술 방법의 발전으로 골절을 안정적으로 정복하고 내고정물을 적절한 위치에 고정하여도 골다공증을 동반한 대퇴골 전자간 골절에서 발생하는 실패를 완전히 극복하지는 못하고 있다.1) 불량한 골질은 내고정물의 고정력을 약화시켜 과도한 활강을 유발하거나 대퇴골의 단축, 대퇴 골두의 회전, 근위 골편의 내반 변형 등 다양한 치료 실패의 원인을 제공할 수 있다.2,3) 이와 같은 불량한 골질로 야기되는 대퇴골 전자간 골절의 합병증의 발생은 특히 고령의 환자에게 주요한 문제가 될 수 있는데, 그 발생률이 많게는 19%까지 보고되고 있다.4) 불량한 골질을 가진 대퇴골 전자간 골절에 대하여 이와 같은 어려움을 극복하기 위한 다양한 방법이 시도되고 있다. 탈무기질화 골기질(demineralized bone matrix, DBM)은 골전도성 및 골유도성 동종이식 제품(osteoconductive and osteoinductive allograft product)으로, 골 결손에 대한 효과적이고 안전한 골 이식의 대안 중 하나로 알려져 있다.5) 저자들은 대퇴골 전자간 골절 환자에 대하여 DBM (Rafugen DBM Gel Pro, 1.5 ml; Cellumed, Seoul, Korea)을 사용한 결과를 임상적 및 영상의학적으로 알아보고, 대퇴골 전자간 골절에 동반되는 해면골 혹은 피질골의 골 결손에 대한 DBM의 효과에 대해 추가 분석을 통하여 알아보았다.

대상 및 방법

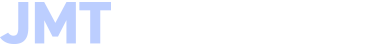

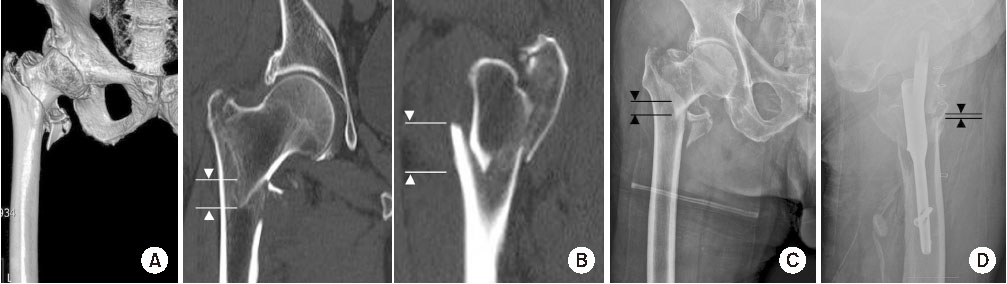

2016년 1월부터 2021년 12월까지 광주보훈병원 정형외과에서 대퇴골 전자간 골절로 proximal femoral nail antirotation (PFNA; Synthes, Paoli, Switzerland)을 이용하여 수술적 치료를 시행한 환자 253명(고관절 277예) 중 65세 이상이면서, 비교적 안정형 골절인 AO/OTA 31-A1.1형부터 31-A2.3형 골절6) 환자를 대상으로 하였다. 제외 대상으로는 24개월 이상 추시가 안되었던 환자, 다발성 골절이나 양측 골절 및 수술 전 보행이 불가능하였던 경우(walking aid를 이용하여 독립 보행이 가능했던 환자만 연구 대상에 포함)로 하여, 최종 171명(고관절 171예)을 대상으로 의무기록과 영상 자료를 통해 후향적으로 분석하였다. 171명의 대상 환자를 DBM을 사용한 환자 75명(A군)과 사용하지 않은 환자 96명(B군)으로 나누었다. 수술 직후 영상을 이용하여 골절 회복에 영향을 줄 수 있는 정복 상태를 Fogagnolo 등7)의 방법에 따라 양호(good), 보통(acceptable), 불량(poor)으로 분류하였고, 전방 피질골의 정복 상태에 따라 골수강외(extramedullary, positive), 중립위(anatomical, neutral), 골수강내(intramedullary, negative)로 나누어 평가하였다.8) 그리고 수술 전 영상을 통해 해면골 결손이 있는 경우9)와 수술 종료 후 측면 사진에서 전방 피질골 결손이 있는 경우10)를 구분하였는데, 각각의 결손이 있는 경우와 두 가지 결손이 모두 있거나 없는 경우로 나누어 분석하였다(Table 1). 해면골 결손의 정의는 수술 전 양측 고관절 전후면 및 측면 단순 방사선 사진상 골절부 감입 정도를 측정하여 5 mm 이상의 결손이 있는 경우로 하였고,9) 전방 피질골의 결손은 수술 후 전후면 혹은 측면 사진에서 골절부 전내측 피질골의 최대 간격을 측정하여 2 mm 이상인 경우로 정의하였다(Fig. 1).10)

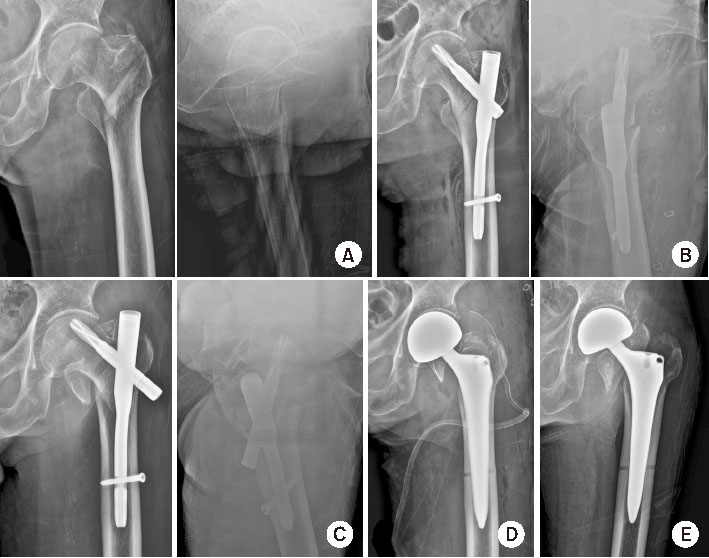

Fig. 1

(A) Three-dimensional computed tomography (3D CT) shows an intertrochanteric fracture with impaction of the fracture fragments. (B) Coronal and sagittal views of the 3D CT scan show impacted cancellous bone and intramedullary insertion of fracture fragments. (C) The definition of cancellous bone defect is a case where there is a defect of 5 mm or more caused by impaction which shows on preoperative anteroposterior and lateral radiographs. (D) The maximum distance of impaction at the fracture site on postoperative anteroposterior and lateral radiographs was measured, and if it is more than 2 mm, it was defined as an anterior cortical bone defect.

Table 1

Patients Demographics and Surgical Characteristics

1. 수술 방법(operation procedure)

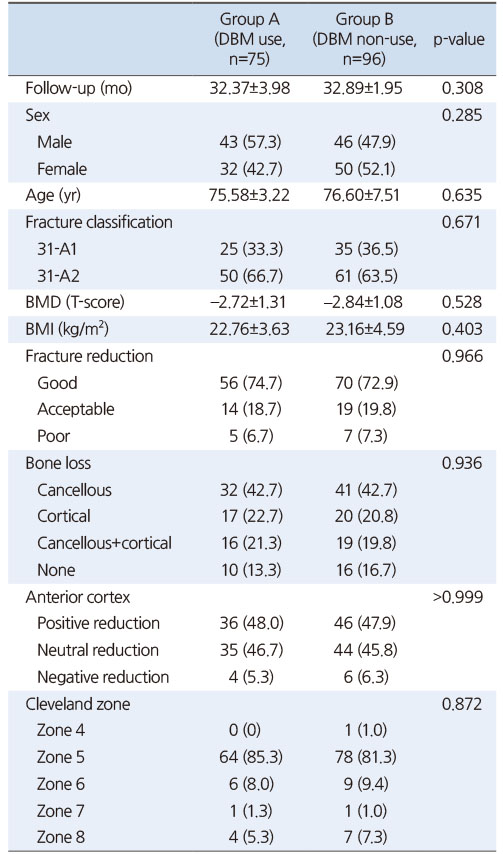

수술은 한 명의 술자에 의해 시행되었다. 마취 후 골절 수술대를 이용하여 적당한 견인 및 회전으로 폐쇄적 도수 정복을 시행하였다. C자형 영상 증폭 장치를 이용하여 전후면 및 측면 영상에서 정복 상태를 확인하였으며, 대전자 첨부의 중앙에 3.2 mm 유도핀을 삽입하고, 근위부 확공술 후 골수정을 삽입하였다. 골수정 삽입 후 정복을 유지한 상태에서 유도핀을 골두에 위치하도록 하고, 단계적인 확공 과정을 거쳤다. C자형 영상 증폭 장치하에 유도핀을 제거한 후, 확공한 공간을 따라 척추 골절에 사용되는 시멘트 주입관을 골절 부위까지 삽입하였다(Fig. 2A). 시멘트 주입관의 내부 핀을 제거한 후 1 ml 주사기에 옮긴 DBM을 연결하여 주입하고, 시멘트 주입관의 내부핀을 다시 삽입하여 주입관에 남아 있는 DBM을 밀어 넣었다(Fig. 2B). 이전에 정하였던 대퇴 골두의 위치까지 유도핀을 삽입한 상태에서 적절한 길이의 나선 칼날을 선택하여 삽입하였다(Fig. 2C). 이후 원위부 잠금 나사를 고정하고(Fig. 2D), C자형 영상 증폭 장치의 측면 영상하에 시멘트 주입관을 골절 부위의 전방 피질골에 위치시켰다(Fig. 2E). 처음과 같은 방법으로 DBM을 밀어 넣은 후 수술을 종료하였다(Fig. 2F). 사용한 DBM은 해면골 결손이나 전방 피질골 결손 여부에 상관없이, 모든 경우 동일하게 골수강내와 전방 피질골에 각각 1 ml씩 사용하였다.

Fig. 2

(A) Intraoperative image intensifier shows a cement guide inserted into the fracture site through a reamed track created for the blade inside the femoral head and neck. (B) The guide pusher injects the DBM from the 1 ml syringe connected to the cement inserting guide. (C) Intraoperative fluoroscopy prior to the intraoperative fracture compression (IOFC). (D) Intraoperative fluoroscopy shows a reduction in the fracture gap after IOFC. (E, F) Intraoperative image intensifier shows the anteroposterior and lateral view of the cement guide inserted close to the fracture site through the anterior cortex.

2. 수술 후 재활(postoperative rehabilitization)

수술 후 다음 날부터 앉는 것을 허용하였고, 능동적인 고관절 신전, 굴곡 운동 및 대퇴 직거상과 대퇴 사두근 강화 운동을 가급적 조기에 시행하였다. 환자가 자발적으로 하지 근력 운동이 가능해지면 조심스럽게 휠체어 보행을 이용하여 화장실 출입을 허용하였는데, 전신 상태 및 통증 정도에 따라 수술 후 2일에서 7일 사이에 부분 체중부하 기립 및 자전거 재활을 시작하였다. 심부 정맥 혈전증 및 색전증을 예방하기 위해 양측 하지에 항혈전 스타킹을 착용한 뒤 간헐적 공기 압박 장치를 사용하였으며, 저분자량 헤파린을 투여하였다.

3. 임상적 평가(clinical assessment)

후향적으로 환자의 의무기록을 분석하여 수술 시간, 출혈 양, 수혈 여부 및 수혈 양 등을 알아보았다. 수술 시간은 마취의 시작과 종료로, 출혈 양은 수술 중 흡인관에 모인 양과 사용한 거즈를 측정한 후 사용된 세척액 양을 감안하여 정하였고, C자형 영상 증폭 장치의 사용 시간은 수술 종료 후 기계에 저장된 방사선 조사 시간으로 하였으며, 총 입원 기간을 알아보았다. 임상적 평가는 전 체중부하 보행이 가능하였던 시기를 알아보았고, 수술 후 정기적으로(수술 후 3개월, 6개월, 12개월, 이후 1년 간격) 평가한 Harris hip score (HHS)11)를 이용하여 기능적인 회복을 평가하였으며, 수술 중 혹은 수술 후 발생한 연관된 합병증을 알아보았다. 합병증은 골두 천공, 10도 이상의 경간각의 변화로 인한 내반 변형을 보이는 경우, 지연나사의 15 mm 이상의 활강이 있는 경우, 고정물의 파손, 재수술이 필요했던 경우로 정의하였다.

4. 영상의학적 평가(radiological measurement)

영상의학적 평가는 추시 기간에 촬영한 일반 전후면 및 측면 영상 사진을 이용하여 평가하였다. 영상 사진을 촬영할 때는 양하지를 고정하는 틀에 하퇴부를 고정하여, 매 촬영마다 같은 자세에서 촬영되도록 하였다. 이외에도 고관절의 회전이나 영상물의 축소 확대에 대하여, 영상물의 나선검 전체 길이와 나선 부분을 측정하여 실제 나선검의 길이와 비교하여 이를 교정인자로 삼아 측정하였다. PACS system (Picture Archiving and Communication System; Maroview Marotech, Seoul, Korea)을 이용하여, 전후면 및 측면 영상에서 대퇴 골두의 첨부와 나선검의 끝 부분으로 tip apex distance (TAD)를 측정하였고, 이외 지연나사의 활강 정도와 대퇴골 경간 각도의 변화를 측정하였다. 지연나사의 활강 정도는 Doppelt12)가 제안한 방법을 사용해 방사선상의 오차를 보정하여 측정하였으며, 대퇴골 경간 각도는 대퇴골 간부의 중심 축과 경부의 중심 축이 이루는 각을 전후면 방사선 사진에서 측정하였다. 골절의 유합은 임상적으로 골절부 압통 및 가성 운동이 없고, 영상의학적으로 최소한 두 개 이상의 피질골의 가교 가골(bridging callus)이 연결되거나, 피질골의 연속성이 회복된 경우로 정하였다.13) 불유합은 수술 후 6개월 추시 관찰에서 전후면 및 측면 방사선 소견상 가골 형성이 없는 경우로 정의하였다.

5. 실패 위험 요인을 제외한 추가 분석(further analysis after exclusion risk factors for failure)

정복과 고정의 차이가 대퇴골 전자간 골절의 임상적 및 영상의학적 결과에 영향을 주었을 가능성을 감안하여, 전자간 골절 실패의 위험요인으로 알려진 요인들을 제거하고 추가 분석을 하여 DBM의 영향을 알아보고자 하였다. 고나사의 위치가 Cleveland index 5이면서, TAD가 20 mm 이내이고, 정복 상태가 Fogagnolo 등7)의 방법에 따라 양호(good), 그리고 측면 정복 상태가 음성 정복인 예를 1단계 하위 집단(A-a군: 15예, B-b군: 26예)으로 구분하여 임상적 및 영상의학적 결과를 알아보았다. 그리고 골 결손의 형태에 따른 DBM의 영향을 알아보기 위하여 1단계 하위 집단 환자(A-a군, B-b군)를 해면골과 피질골 결손 여부에 따라 2단계 하위 집단으로 구분하고(A-a-1/2/3/4군, B-b-1/2/3/4군), 임상적 및 영상의학적 결과를 분석하였다. 2단계 하위 집단은 해면골과 피질골 결손 여부에 따라 해면 결손만 있는 경우(1), 피질골 결손만 있는 경우(2) 해면과 피질골 결손 모두 있는 경우(3), 그리고 결손이 없는 경우(4)로 구분하였는데, 이 중 A-a-2군(2예), B-b-2군(5예), A-a-4군(1예), B-b-4군(2예)은 대상 환자수가 적어 분석에서 제외하였다.

본 연구는 광주보훈병원 연구윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인하에 진행되었으며(IRB No. 인간 2022-2차-1호), 후향적 의무기록 연구로 환자 서면동의는 IRB에 의해 면제받았다.

6. 통계 분석(statistical analysis)

통계 분석은 R 4.1.2 (R Development Core Team; R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)를 이용했다. DBM을 사용한 군과 사용하지 않은 군 비교 시 연속형 변수는 two sample t-test를 이용하고, 범주형 변수는 chi-square test나 Fisher’s exact test를 이용하였으며, p값이 0.05 이하인 경우를 유의한 것으로 평가하였다.

결과

1. 두 군 간 기초 특성 비교(comparison of baseline characteristics between the two groups)

A군의 나이는 75.58±3.22세, B군은 76.60±7.51세였고(p=0.635), 이 외에 두 군 간 성별(p=0.285), 체질량지수(p=0.403), 골절의 형태(p=0.671) (A군: AO/OTA 31-A1형 25명, 31-A2형 50명, B군: AO/OTA 31-A1형 35명, 31-A2형 61명)의 유의한 차이는 없었다. 이외에도 반대편 고관절을 이용하여 측정한 골밀도(p=0.528)와 정복 상태(p=0.966) 및 해면골과 피질골 결손(p=0.936) 등에서 두 군 간 유의한 차이는 보이지 않았다(Table 1).

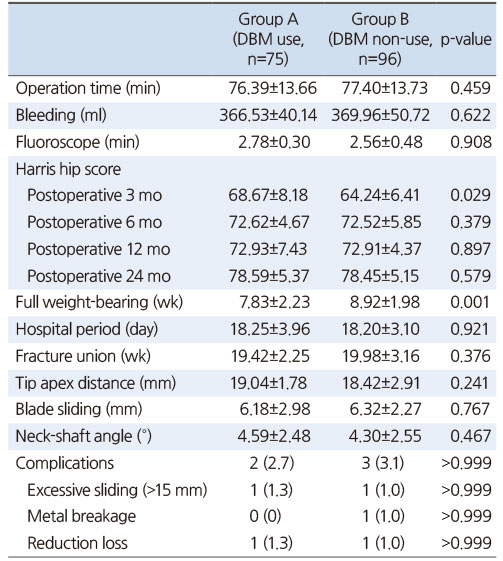

2. 임상적 결과(clinical results)

마취 시작부터 종료까지 측정한 수술 시간은 A군 76.39±13.66분, B군 77.40±13.73분(p=0.459)이었고, 출혈량은 A군 366.53±40.14 ml, B군 369.96±50.72 ml (p=0.622)였으며, 이 외에 C자형 투시기 사용 시간(A군: 2.78±0.30분, B군: 2.56±0.48분; p=0.908), 총 입원 기간(A군: 18.25±3.96일, B군: 18.20±3.10일; p=0.921) 등 두 군 간에 유의한 차이는 없었다. 전 체중부하는 A군에서 7.83±2.23주에 전 체중부하를 허용하여, B군 8.92±1.98주보다 DBM을 사용한 경우에 유의한 차이로 조기에 시행되었다(p=0.001). HHS를 이용한 기능 평가는 골절의 유합으로 보행이 이루어져야 의미가 있을 것으로 생각하여 수술 후 3개월부터 평가하였는데, 술 후 3개월의 HHS는 A군과 B군 각각 68.67±8.18점, 64.24±6.41점(p=0.029)이었고, 6개월에 72.62±4.67점, 72.52±5.85점(p=0.379), 12개월에 72.93±7.43점, 72.91±4.37점(p=0.897), 24개월에 78.59±5.37점, 78.45±5.15점(p=0.579)으로 수술 후 3개월에는 DBM을 사용한 경우(A군) HSS가 유의하게 높았으나, 이후부터 최종 추시까지는 두 군 간 유의한 차이가 없었다(Table 2).

Table 2

Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes

3. 영상의학적 결과(radiological results)

TAD는 A군에서 19.04±1.78 mm, B군에서 18.42±2.91 mm를 보여, 통계적으로 유의한 차이는 없었다(p=0.241). 지연나사의 활강은 A군에서 6.18±2.98 mm, B군에서 6.32±2.27 mm를 보였고(p=0.767), 대퇴 경간각 변화는 A군에서 4.59±2.48도, B군에서 4.30±2.55도(p=0.467)로, 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 실패한 12예를 제외한 나머지 환자의 골절 유합은 A군 19.42±2.25주, B군 19.98±3.16주로 통계적으로 유의한 차이는 없었다(p=0.376; Table 2,Fig. 3).

Fig. 3

Radiographs of a 76-year-old man with AO/OTA type 31-A2 trochanteric fracture treated with proximal femoral nail antirotation. (A) Preoperative hip anteroposterior and translateral radiographs indicate left trochanteric femoral fracture AO/OTA type 31-A2. (B) Immediate postoperative hip anteroposterior and lateral radiographs show a good reduction. (C) Representative images of the 6-month follow-up hip anteroposterior and lateral radiographs. Complete bone union was achieved within 4 months postoperatively.

4. 합병증(complications)

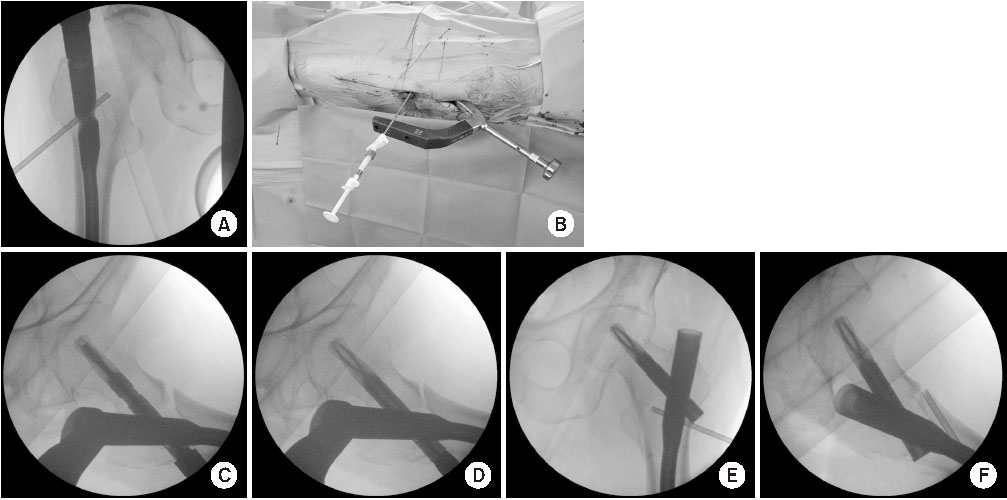

실패는 A군에서 총 2예(2.7%), B군에서 총 3예(3.1%)가 발생하였다(p>0.999). 과도한 활강은 A군에서 1예(1.3%), B군에서 1예(1.0%) 발생하였고(p>0.999), 금속정 파절이 B군에서 1예(1.0%; p>0.999), 정복 소실이 A군에서 1예(1.3%), B군에서 1예(1.0%)에서 발생하였다(p>0.999). 금속정이 파절된 1예는 길이가 긴 PFNA로 교체하고 나선검의 삽입부 하방에 피질골을 제거하여 수술 후 18주에 골절의 유합을 얻었고, 정복 소실된 예와 과도한 활강을 보인 예는 인공 고관절 반치환술을 시행하였다(Table 2,Fig. 4).

Fig. 4

Radiographs of an 81-year-old man with AO/OTA type 31-A2 trochanteric fracture treated with proximal femoral nail antirotation. (A) The preoperative radiograph shows an intertrochanteric fracture. (B) Immediate postoperative hip anteroposterior and lateral radiographs show a lateral view of the intramedullary reduction. (C) Sliding of the helical blade and varus deformation of the fractured fragment in the 16-week follow-up radiographs after surgery suggests fixation failure. (D) Immediate postoperative radiograph after conversion to a hip bipolar hemiarthroplasty. (E) Radiograph after revisional surgery in the 6 months follow-up.

5. 실패 위험 요인을 제외한 추가 분석 결과(sub-group analysis among; Cleveland index 5, TAD<20 mm, good and positive reduction state)

하위 집단 a군(A-a군, 15예)과 b군(B-b군, 26예)의 분석에서, 전 체중부하는 A-a군 7.41±2.09주, B-b군 8.81±2.08주에 시행되어 유의한 차이는 없었으나 유의한 수준에 근접하였다(p=0.055). HHS는 수술 후 3개월에 A-a군 68.47±7.37점, B-b군 66.24±5.38점(p=0.036)으로 수술 후 3개월에는 DBM을 사용한 경우(A-a군) HSS가 유의하게 높았으나, 이후부터 최종 추시까지는 두 군 간 유의한 차이가 없었다. 영상의학적 평가로 TAD, 지연나사의 활강, 대퇴 경간각 변화, 골유합에 유의한 차이는 없었고, 두 군 모두에서 실패한 경우는 없었다(Table 3).

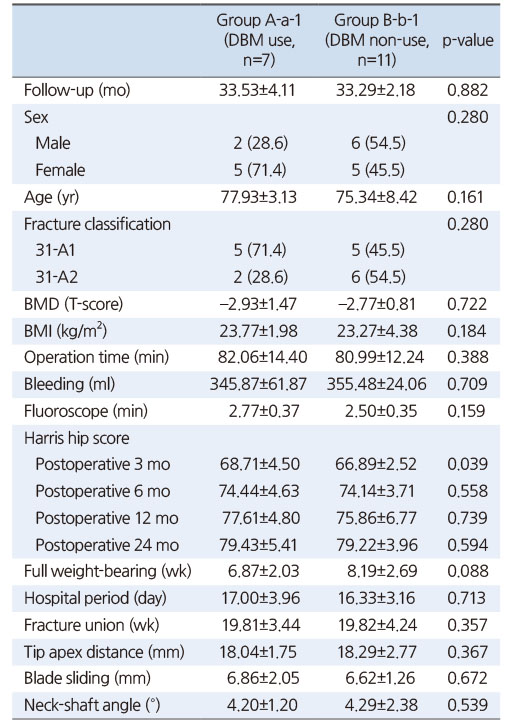

Table 3

Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes: Subgroup

6. 해면골과 피질골 결손에 대한 추가 분석 결과(sub-sub group analysis among sub group a & b; the cancellous and/or cortical defect)

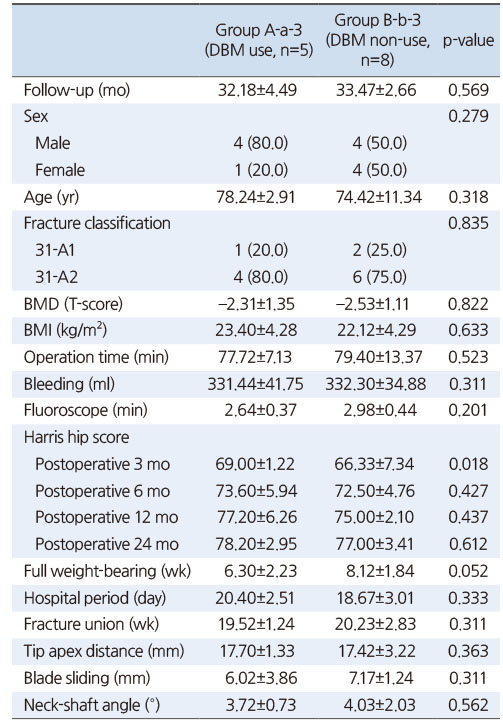

2단계 하위 집단 1군(cancellous defect only)은 DBM을 사용한 경우(A-a-1군)가 7예, 사용하지 않은 경우(B-b-1군)가 11예였는데, 전 체중부하는 DBM을 사용한 경우 6.87±2.03주, 사용하지 않은 경우 8.19±2.69주에 시행되어, 유의한 차이는 없었으나 유의한 수준에 근접하였다(p=0.088). HHS는 수술 후 3개월에 DBM을 사용한 경우 68.71±4.50점, 사용하지 않은 경우 66.89±2.52점(p=0.039)으로 유의하게 사용한 경우가 우수하였고, 수술 6개월부터 24개월까지는 두 군 간 유의한 차이가 없었다. 영상의학적 평가로 TAD, 지연나사의 활강, 대퇴 경간각 변화, 골유합에 유의한 차이는 없었다(Table 4). 2단계 하위 집단 3군(cancellous and cortical defect)은 DBM을 사용한 경우(A-a-3군)가 5예, 사용하지 않은 경우(B-b-3군)가 8예였는데, 전 체중부하는 DBM을 사용한 경우 6.30±2.23주, 사용하지 않은 경우 8.12±1.84주에 시행되어 유의한 차이는 없었으나 유의한 수준에 근접하였다(p=0.052). HHS는 술 후 3개월에 DBM을 사용한 경우 69.00±1.22점, 사용하지 않은 경우 66.33±7.34점(p=0.018)으로 유의하게 사용한 경우가 우수하였고, 수술 6개월부터 24개월까지는 두 군 간 유의한 차이가 없었다. 영상의학적 평가로 TAD, 지연나사의 활강, 대퇴 경간각 변화, 골유합에 유의한 차이는 없었다(Table 5).

Table 4

Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes: Sub-Sub Group 1

Table 5

Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes: Sub-Sub Group 3

고찰

고령층에서 호발하는 대퇴골 전자간 골절은 장기간의 침상 안정으로 인한 합병증으로 사망 위험성이 큰 질환으로, 이를 방지하기 위해 조기 수술 및 조기 거동이 강조되는 골절이다. 하지만 다양한 내고정물의 발달과 수술 방법의 발전에도 불구하고 골절면의 심한 분쇄나 골 결손 및 골다공증이 동반된 경우에는 정확한 정복이 어렵거나 골절의 치유가 지연될 수 있고, 조기 거동 후 고정 실패 발생이 가능하다. 불량한 골질로 인한 불충분한 골성 지지가 내 고정물의 고정력 감소를 유발하여 고나사의 과도한 활강을 유발할 수 있고, 과도한 역학적 부하가 골절이 치유되기 전까지 고정물에 가해지게 되기 때문이다.2,3,4,14) 그리고 이와 같은 고정력 소실로 인한 고정 실패는 대퇴골 근위부의 내반 변형, 대퇴골두 천공, 회전 변형, 골편의 전위, 불유합 등의 합병증 발생을 가능하게 하고,1,3,14) 이는 하지 기능 저하의 원인이 될 수 있다.1)

자가골 이식, 시멘트 충전, 골 이식 대체재를 사용해 불량한 골질과 골 결손을 보완하여 골과 고정물 간 고정력을 향상시키고 골질을 강화시킴으로써, 안정적인 초기 고정력을 얻고 골절 치유 기간을 단축시켜 불량한 골질로 인한 고정 실패 위험성을 예방하고자 하는 다양한 시도가 있었다.3,4,15) 하지만 자가골 이식은 얻을 수 있는 양이 제한되며, 역학적인 강도가 약하고, 통증과 신경 손상 등 골 채취 부위에 발생하는 다양한 문제점으로 그 사용에 제한이 따를 수 있고,13) 시멘트 충전은 초기 고정력을 향상시켜 조기 체중부하 보행이 가능하게 할 목적으로 사용되지만 충전의 범위나 충전 방법에 대해 정해진 것이 없고,2,3,4,15) 재수술 시 제거가 어려우며, 시멘트가 굳는 과정에 발생하는 열이나 골절 부위로 시멘트의 유출에 의한 문제점이 발생할 수 있다. 이에 저자들은 골 이식 대체재가 불량한 골질과 골 결손을 보완해 자가골 이식이나 시멘트 충전의 한계를 극복하기 위한 대안이 될 수 있는지 알아보기 위하여 대퇴골 전자간 골절 환자를 대상으로 본 연구를 후향적으로 진행하였다.

대퇴골 전자간 골절 환자를 대상으로 골 이식 대체재를 사용하고 그 결과를 알아본 연구 중, 인산 칼슘 시멘트(calcium phosphate cement)를 골 결손에 주입하여 골절 치유 전 고정 실패를 방지하며 골절 치유 기간도 줄이고자 하는 노력이 있었다.16) 인산 칼슘 시멘트는 주사기를 이용하여 삽입이 가능하고, poly methyl methacrylate (PMMA) 시멘트보다 열 손상이 적고 골전도성이 뛰어나며,17,18,19,20) 생체 내에서 리모델링되어 뼈로 대체될 수 있는 장점이 있기 때문이다.19,20) 하지만 이러한 장점에도 불구하고 인산 칼슘 시멘트는 강도가 약하고 흡수가 빨라서 골절이 치유되기 전에 시멘트가 조기에 손상될 수 있는 점21,22,23)과 이식 시 액상 상태로 시멘트가 골절 부위나 고관절로 누출될 위험이 있어 사용에 어려움이 따른다. 저자들이 사용한 DBM은 고도로 가공된 동종골 이식 대체 재료로,24) 동종골의 탈산화 과정(acid extraction)을 통하여 잔여 칼슘이 5% 이하가 되도록 화학적인 처리를 거쳐 제조된다. 중간엽 세포가 천연 생리 활성 분자(native bioactive molecules)에 의해 자극되어 뼈 형성 세포로 분화되며 이식 부위에서 연골 내 골화 과정을 유발하는 골유도 경로를 통해 골절 치유 과정을 돕는다고 알려져 있는데,25) 탈화 과정을 통하여 피질골 기질 내에 함유되어 있는 제1형 콜라겐, 골형성단백질(bone morphogenic protein, BMP), 변형 성장인자(transforming growth factor) 같은 비콜라겐성 단백질이 남게 되어 일반적인 동종골 이식편보다는 더 큰 골유도 능력을 갖고 있다26)고 알려져 있다. 또한 DBM은 뼈의 무기질은 제거되나 원래 조직의 섬유주성 콜라겐 구조가 남아 있어 3차원적 틀(scaffold)을 제공하여 골전도 능력도 갖고 있다.27) DBM은 동결건조분말, 과립의 형태로 이식 부위에 부착되지 않고 체액에 씻겨 나가기 쉬워 제조사에 따라 다양한 전달체와 함께 제조되어 사용되고 있는데, 가공으로 인해 자가골이나 동종골 이식에 비해 골형성 능력이 부족하고5) 구조적인 지지력도 매우 취약하여 구조적인 강도를 얻기 위한 목적보다 골의 결손을 채우는 데 사용된다. 또한 제조사에 따라 성장인자 및 BMP 등의 함유량이 다르며, 같은 제조사라 하더라도 공여자의 골질에 따라 차이가 있어 DBM의 단독 사용은 그 성능을 기대하기 어려우며, 주로 자가골, 자가골수, 동종 해면골 등에 보조적으로 사용하는 것이 효과적이다. DBM의 사용은 장관골 골절에 비교적 좋은 결과가 보고되었다. Lindsey 등28)은 장관골의 골간단부 골절 환자에게 DBM Grafton® (Osteotech, Eatontown, NJ, USA)과 골수 흡인(bone marrow aspirate)을 혼합하여 치료한 환자와 장골능에서 체취한 자가골만 이식한 환자에 대한 비교 연구에서 DBM과 골수 흡인을 사용한 환자의 90%가 완전한 골 형성을 얻은 반면, 자가골만 이식한 환자는 75%에서 완전한 골형성을 얻었다고 하였다. 그리고 완전한 유합으로 골절이 최종 치유된 환자는 DBM과 골수 흡인을 사용한 경우에는 100%, 자가골만 이식한 경우에는 63%라고 보고하여, 흡인된 골수와 함께 DBM을 장관골 골절 치료에 사용하는 것은 자가골 이식을 사용하는 것과 견줄만하다는 것을 의미한다고 하였다. 이에 저자들도 DBM을 대퇴골 전자간 골절에 사용하여 그 결과를 알아보고자 하였고, 사용 중 골수 흡인을 고려하였으나 대퇴골두에 대한 확공 과정이 흡인 골수와 같은 효과가 있을 것으로 생각하여 사용하지는 않았다.

저자들의 연구 결과에서 DBM을 사용한 경우 수술 후 3개월의 HHS와 조기 체중부하 시기가 유의하게 우수한 결과를 보였는데, 골절 정복과 고정 상태, 골 결손과 같이 회복에 영향을 줄 수 있는 요인들을 제거하고 시행한 분석에서도 유의하거나 유의 수준에 근접한 결과를 보였다. 하지만 이와 같은 결과에도 불구하고 골절의 유합 기간이나 지연나사의 활강 및 대퇴골 경간 각도의 변화는 차이가 없었다. 골절 유합이 지연되거나 불유합의 위험성이 있다고 알려진 대퇴골 비정형 골절을 근위 대퇴 골수정과 함께 DBM을 사용했을 때 골절 유합 기간이 더 짧았다는 보고도 있지만,29) 외상 및 정형외과 수술에서 DBM의 사용을 지지하는 근거의 임상적 수준은 제한적이며, 주로 낮은 수준의 후향적 증례 시리즈로 그 사용에 대한 권고 등급은 매우 낮은 것이 사실이다.30) 대퇴골 전자간 골절에 대한 DBM의 영향을 알아보기 위해 했던 저자들의 연구는 비교적 적은 증례를 대상으로 한 후향적 연구라는 제한점을 가지므로, 향후 더 많은 증례를 대상으로 하는 전향적, 다기관 연구가 필요하다고 생각한다. 그리고 추시 기간이 24개월로 짧다는 제한점이 있는데, 전자간 골절이 주로 고령의 환자에게 발생하며, 수술 후 거동 능력의 감소와 높은 사망률로 추시가 어려웠던 점이 원인으로 생각되었다. 이외에도 대퇴골 전자간 골절에는 여러 형태의 내고정물이 사용되므로 다양한 내고정물을 대상으로 비교하는 연구도 필요하다고 생각하였다.

결론

대퇴골 전자간 골절 환자에서 PFNA를 이용한 수술적 치료 중 DBM의 사용 여부는 영상의학적 평가와 합병증의 발생에 차이가 없었다. 하지만 수술 후 조기 회복에 영향을 줄 수 있으므로, AO/OTA 31-A2.3형 이하의 대퇴골 전자간 골절 환자에서 안정적인 정복과 고정이 이루어진 경우 선택적인 DBM의 사용은 수술 후 조기 회복에 도움을 줄 수 있다고 생각한다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Jones CB. Fracture and dislocation compendium. Orthopaedic Trauma Association Committee for Coding and Classification. J Orthop Trauma 1996;10 Suppl 1:1–154.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite