Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 35(2); 2022 > Article

- Case Report Two-Year Follow-Up Results after Tendon Graft and Corrective Osteotomy for the Delayed Rupture of the 2nd-5th Flexor Tendons due to a Malunion of a Distal Radius Fracture - A Case Report -

- Jeung-Hwan Seo, Hyun-Gon Gwak, Jae Hoon Lee

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2022;35(2):63-67.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.2.63

Published online: April 30, 2022

- 273 Views

- 1 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

The delayed rupture of the flexor tendons is a rare complication of malunited distal radius fractures after nonoperative management. The known cause of a flexor tendon rupture is attrition between the palmarly displaced ulnar head and the involved tendons. Sharp bony spurs on the volar side of the malunited distal radius can also cause flexor tendon rupture. About 30 cases have been reported in literature. There were only four case reports about the delayed rupture of the 2nd, 3rd, 4th, and 5th flexor tendons. In this case, we experienced flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus tendon ruptures of the index, middle, ring, and little fingers, after 8 months following the malunion of a distal radius fracture. At two years follow-up after tendon graft and corrective osteotomy, the range of motion and motor weakness of the 2nd, 3rd, 4th, and 5th fingers improved.

Published online Apr 25, 2022.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.2.63

초록

원위 요골 골절의 보존적 치료 이후 발생한 굴건 파열은 드문 합병증이다. 밝혀진 원인으로는 부정유합된 원위 요골의 수장측 돌출면과 수장측으로 전위된 척골두에 의해 지연성으로 파열될 수 있다고 알려져 있다. 관련된 증례보고 30예 중 제2-5천·심수지 굴건 동반 파열은 단 4예에서만 보고되었다. 저자들은 원위 요골 골절의 부정유합 이후 발생한 제2-5천·심수지 굴건 파열 환자에서 건이식을 이용한 건재건술 및 요골 교정절골술을 시행했고, 2년 추시 후 정렬 회복 및 근력 향상에서 좋은 결과를 얻었다.

Abstract

The delayed rupture of the flexor tendons is a rare complication of malunited distal radius fractures after nonoperative management. The known cause of a flexor tendon rupture is attrition between the palmarly displaced ulnar head and the involved tendons. Sharp bony spurs on the volar side of the malunited distal radius can also cause flexor tendon rupture. About 30 cases have been reported in literature. There were only four case reports about the delayed rupture of the 2nd, 3rd, 4th, and 5th flexor tendons. In this case, we experienced flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus tendon ruptures of the index, middle, ring, and little fingers, after 8 months following the malunion of a distal radius fracture. At two years follow-up after tendon graft and corrective osteotomy, the range of motion and motor weakness of the 2nd, 3rd, 4th, and 5th fingers improved.

원위 요골 골절로 수술 이후 발생한 굴건 파열은 수장측 잠김 금속판에 의한 마멸성 파열이 0.3%-0.9% 정도로 보고되고 있다.1) 보존적 치료 이후 발생한 굴건 파열은 더 드문 합병증으로 부정유합된 원위 요골의 수장측 돌출면과 수장측으로 전위된 척골두에 의한 지연성 굴건 파열이 발생할 수 있으며, 이에 대해서는 약 30개의 증례만 보고되어 있다.1) 치료는 파열된 건의 재건술 및 요·척골에 대한 골성 술식을 고려할 수 있으나 보고된 증례수가 적어 적절한 치료 계획을 수립하는 데 어려움이 존재하고, 제2-5수지 천·심수지 굴건 모두가 파열된 환자에 대한 보고는 단 4개의 증례로 그 숫자가 적으며, 이 증례들 중에서 요골 교정절골술을 동반 시행한 보고는 없었다.2,3,4,5) 이에 저자들은 원위 요골 골절의 부정유합 이후 발생한 제2-5천·심수지 굴건 파열을 경험하여 건이식을 이용한 건재건술 및 교정절골술의 추시 결과를 문헌고찰과 함께 보고하고자 한다.

증례 보고

80세 여자 환자가 8개월 전부터 좌측 제2-5수지의 굽히기 힘든 증상과 손저림 증상으로 방문하였다. 1년 전 좌측 원위 요골 골절로 타원에서 수술적 치료를 권유 받았으나 1주간의 부목고정 및 5주간의 단상지 석고고정을 포함한 보존적 치료만 시행하며 추가적인 도수치료 및 물리치료는 시행하지 않았다. 수상 후 4개월차부터 점진적으로 좌측 수부 근력저하가 있었으나 손 사용을 줄이면서 경과관찰을 했고, 수상 후 9개월차에 물건을 들고난 뒤 갑자기 좌측 제2-5수지 굴곡이 전혀 되지 않았으며, 타원에서 건 파열 진단을 받았으나 개인적인 사정으로 수술을 미루다가 본원에 내원하였다.

신체검사에서 좌측 제2-5수지 원위지 관절, 근위지 관절의 능동적 굴곡이 불가능했고, 운동기능사정 평가상 medical research council (MRC) 근력 0등급으로 측정되었다. 무지의 능동적 관절운동은 정상이었다. 기저질환으로는 당뇨, 고혈압이 확인되었고, 경구약제로 수년간 혈당 조절이 잘 되던 환자였다. 그 외 자가면역질환 및 통풍 등의 염증성 관절염 병력은 없었다. 감염 혈청검사는 정상범위 내로 확인되었다.

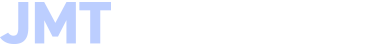

술 전 일반 방사선 사진 및 컴퓨터 단층촬영 영상에서 원위 요골의 부정유합과 원위 요척관절의 관절염 소견을 보이며 척골두의 양성변위(8.36 mm), 요골 경사의 감소(10.33°), 요골 단축(–2.22 mm), 요골의 후방각형성(–20.35°) 소견을 보였다(Fig. 1). 정중신경 영역의 제2-4수지의 저림 증상을 호소하였고, 신체진찰에서 무지구근의 위축, 손목터널 부근의 티넬 징후(Tinel’s sign) 양성 소견을 보이며, 동반한 타원의 신경·근전도 검사 결과에서 수근관절 부위의 중증의 정중신경병증 소견이었다. 자기공명영상 검사에서 제2-5심수지 및 천수지 굴건의 파열, 원위 요척관절염, 척수근신건의 활액막염, 손목 주위 근육의 위축 소견이 관찰되었다(Fig. 2).

Fig. 1

(A, B) Preoperative anteroposterior and lateral view of plain radiographs. (C, D) Preoperative coronal and sagittal view of computer tomography images. An 80-year-old female with malunited distal radius fracture after nonoperative management.

Fig. 2

(A) Preoperative sagittal magnetic resonance imaging. (B, C) Preoperative axial magnetic resonance imaging. These images show high grade to complete tear of the 2nd to 5th flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus tendons.

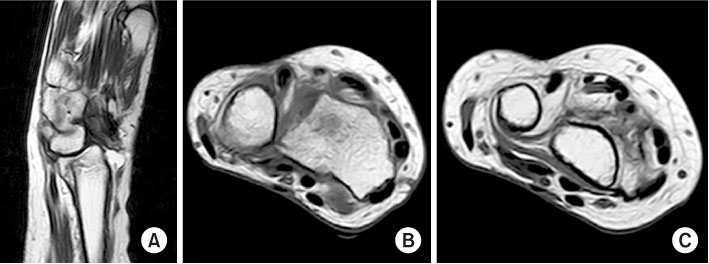

후방 경사 및 골절 부위 전방 돌출이 동반된 원위 요골 부정유합과 원위 요척관절염, 제2-5심·천수지굴건 파열, 수근관 증후군으로 진단하였고, 이에 따라 원위 요골 교정절골술, 건재건술, 수근관 감암술을 계획하였다. 개방성 쐐기 절골 및 지주골 이식은 수배측 접근법을 이용하였는데, 자기공명영상에서 방형회내근의 상당한 근위축이 확인되어 절골술 이후 수장측 금속판을 이용한 내고정술은 추후 금속판으로 인한 재건된 굴건의 마멸성 재파열을 유발할 수 있을 것이라고 판단하여 수배측 접근법을 이용하였다(Fig. 2). 좌측 손목의 배측으로 접근하여 부정유합된 요골의 교정 절골을 시행하여 정렬을 회복시킨 후, 동측 장골(ilium)로부터 자가 지주골(strut bone)을 채취하여 골이식을 시행 후 배부 금속판 고정술을 시행하였다. 이후 수장측 피부를 절개하여 4개의 심수지 굴건과 천수지 굴건의 완전 파열을 확인하였고, 파열된 천수지 굴건의 원위부를 근위지관절 주위 건 정지부(insertion) 주위에서 절단 후 채취하여 제2-4천수지 굴건 이식술로 제2-4심수지 굴건을 재건했고, 제5천수지 굴건은 건의 조직 상태가 좋지 않아 장장건 이식술로 제5심수지 굴건을 재건하였다(Fig. 3). 건 재건술에는 어구(fish-mouth) 술식을 이용하여 재건하였고, 횡수근인대를 절개하여 수근관을 감압하였다.

Fig. 3

(A) Intraoperative image shows flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus tendon ruptures of the index, middle, ring, and little fingers. (B) Intraoperative image shows reconstructed flexor digitorum profundus tendon of the index, middle, ring, and little fingers.

수술 후 방사선 검사에서 척골 변위는 수술 전 8.36 mm에서 수술 후 1.60 mm로 교정되었고, 요골 경사는 10.33°에서 26.64°로 교정되었으며, 요골 길이는 –2.22 mm에서 10.19 mm로 교정되었고, 수장측 경사각은 –20.35°에서 7.14°로 교정되어 정렬은 수술 전보다 호전되었다(Fig. 4). 수술 후 내재근 양성 위치로 배측 단상지 부목 고정을 하였고 3일차부터 제2-5중수지 관절을 60° 굴곡한 상태로 근위지 관절, 원위지 관절의 능동 및 수동적 굴곡, 신전운동을 시작하였으며, 수술 5주차에 단상지 부목을 제거하고 능동적, 수동적 수지운동을 하였다.

Fig. 4

(A, B) Postoperative anteroposterior and lateral view of plain radiographs taken immediately after surgery. (C, D) Anteroposterior and lateral view of plain radiographs at two years follow-up after corrective osteotomy. Implants were removed.

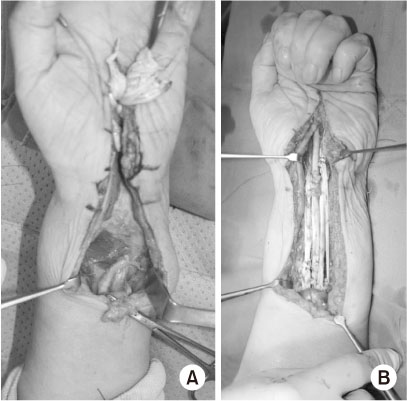

수술 후 3개월차 영상에서 골유합이 확인되었고, 수술 2년 추시에서 제2-5수지의 능동적 운동이 가능하였다. 중수지관절의 능동적 운동범위는 정상이었고, 근위지관절의 능동적 운동범위는 제2수지 0°-90°, 제3수지 0°-80°, 제4수지 0°-60°, 제5수지 0°-60°로 측정되었으며 원위지관절의 능동적 운동범위는 제2수지 10°-60°, 제3수지 10°-70°, 제4수지 10°-50°, 제5수지 10°-55°로 측정되었다(Fig. 5). 손목 관절 운동범위는 굴곡 60°, 신전 45°, 요측 편위 15°, 척측 편위 20°였으며, 수부 악력은 환측 4 kg, 건측 12 kg으로 측정되었다. 수근관 감압술 이후에도 정중신경 영역의 제2-4수지의 저림을 호소하였고 보존적 치료에도 저림 증상이 지속되어, 수술 후 2년째에 환자가 내고정물의 제거를 원하여 내고정물의 제거 시 수근관 재감압술을 동시에 시행하였다. 수근관 내 정중신경의 저명한 압박소견은 없었다. 재감압술 이후 손저림 증상은 호전되었다.

Fig. 5

Clinical photographs showing that the range of motion and motor weakness of the 2nd, 3rd, 4th, and 5th fingers were quite improved at two years follow-up after tendon reconstruction and corrective osteotomy.

고찰

원위 요골 골절의 부정유합은 근력 저하, 변형, 지속되는 손목 통증, 건 파열 등의 문제를 야기할 수 있고, 그 중 건 파열은 굴건 파열이 신건 파열보다 드물게 발생한다.6) 구조적으로 신건은 그 자체의 수축된 성질과 원위 요골과의 근접성과 탄력성이 없는 신전 지대로 둘러싸여 있어 손상 받기 쉬운 구조를 지니고 있다.7) 반면에 굴건은 신건보다 부피 및 인장강도가 크고 유연성이 있으며 방형회내근이 수장측에서 원위 요골을 덮고 있어 파열이 적게 일어날 수 있다.4,8)

원위 요골 골절의 보존적 치료를 시행한 환자에서 급성 굴건 파열은 수상 당시 날카로운 골편에 의해 직접 손상을 받아 발생할 수 있다. 지연성 굴건 파열은 부정유합된 골편이 건을 압박하여 발생한 건의 혈류 손상이 건을 약화시켜 발생할 수 있고, 부정유합된 원위 요골의 수장측 돌출부에 의한 손상 및 수장측 전위된 척골두에 의한 만성적 마모에 의해 굴건 파열이 발생할 수 있다고 밝혀져 있다.2) 앞선 연구들에 따르면 수장측으로 돌출된 요골에 의한 건 파열은 요측 굴건 파열과 관련성이 더 높고 건 파열시기가 수상 후 수개월 이내로 빠른 반면,1) 수장측으로 전위된 척골두에 의한 파열은 척측 굴건 파열과 관련성이 높고 수상 이후 더 오랜 시간 이후 마모에 의해서 파열된다고 밝혀져 있다.1) 본 증례에서는 방사선 영상에서 원위 요골의 부정유합으로 인하여 요골의 수장측 돌출 및 20° 후방 경사가 확인되었고, 건 파열이 비교적 이른 시점에 발생했다. 따라서 원위 요골의 수장측 돌출부가 굴건 파열의 주된 원인이 되었을 것으로 추측된다. 이전 보고들에서는 부정유합된 원위 요골 돌출부에 의해 요측 굴건 파열이 주로 발생하였는데, 본 증례에서는 제2-5굴건 모두 파열이 확인되었다. 그 이유에 대하여 고찰해 보면, 부정유합으로 인하여 원위 요골이 수배측 경사뿐만 아니라 요측 경사를 형성하고 있어 수근골이 요측으로 이동되고, 척측 굴건들이 요측으로 주행하면서 원위 요골 수장측 돌출부에 의해 마모되어 파열된 것으로 판단된다. 자기공명영상(Fig. 2)에서 제2-5수지 굴건들이 월상골와의 근위부에 위치하고 있는 원위 요골 수장측 돌출부에 인접한 상태로 주행하다가 돌출부 주위에서 건의 연결성이 사라지는 것을 확인할 수 있다. 장무지굴건은 이 돌출부에서 요측으로 주행하고 있어 파열되지 않은 것으로 판단된다. 원위 요골 골절 환자에서 보존적 치료 시 부정유합으로 인하여 과도한 수배측 경사 및 요측 경사가 남으면 추후 다발성 건파열이 발생할 수 있음을 고려할 필요가 있다. 또한 본 증례에서는 수근관 증후군도 동반되었는데, 원위 요골 골절의 부정유합은 수근관 내 활액막 증식에 따른 압력을 증가시켜 정중 신경 기능 저하를 유발할 수 있다고 밝혀진 바 있다.7)

척골 골두의 전방전위를 보고한 문헌에서는 대부분 Darrach 술식을 시행하였고, 6개의 증례보고가 있다. 원위 요골 골편의 전방 돌출이 동반된 경우 10개의 증례에서 골극 제거술, 4개 증례에서 교정 절골술을 시행했으며,1) 부정유합된 요골의 전방 돌출된 골극을 제거하는 것으로도 좋은 결과를 보였다. 하지만 후방경사가 심한 부정유합, 손목 관절운동범위의 감소, 지속적인 손목 통증, 수근관 증후군의 증상을 보이는 경우에는 요골의 교정 절골술을 시행해 주는 것이 도움이 될 수 있다.8) 4개 수지의 모든 천·심수지 굴건의 파열이 동반된 환자의 요골 교정 절골술에 대한 결과 보고는 없었으며, 본 증례에서는 2년 추시 결과에서 정렬 회복 및 근력 향상에서 좋은 결과를 얻었다.

4개의 굴건이 모두 파열된 증례들에서 심수지 굴건 재건만 시행하고 천수지 굴건은 재건하지 않았는데, Van Loon 등5)은 제3, 4천수지 굴건 이식술을 시행하여 제2천수지 굴건 및 제3-5심수지 굴건을 재건하였고, Iyer 등4)은 제2-5천수지 굴건 이식술을 시행하여 4개의 심수지 굴건 재건을 시행했다. Lamas 등3)은 요수근굴건 전이술로 제2, 3수지 심수지 굴건을 재건하고, 장장건 이식술로 제4, 5수지 심수지 굴건을 재건했으며, Proubasta 등2)은 요수근굴건 전이술을 이용하여 제2-4심수지 굴건을 재건했고, 장장건 전이술을 이용하여 제5수지 심수지 굴건을 재건했다. 모두 최종 추시에서 지지기능 정도의 미비한 굴곡기능만 확인되었다. Komura 등1)은 원위 요골 부정유합 이후 발생한 굴건 파열 29예의 분석에서, 건 전이술과 건 이식술의 임상결과는 차이를 보이지 않았고 파열된 건의 수가 많을수록 좋지 않은 임상 결과가 나타났다고 보고했다. 따라서 본 저자들은 술 후 굴곡기능의 회복을 위해 재건술의 방법보다 건의 적절한 긴장도를 유지한 상태로 재건하는 것이 더 중요하다고 판단했다. 앞선 문헌에 따르면 건 전이술은 이식술보다 더 나은 결과를 보이지 않았다. 하지만 건 전이술은 추가적인 건의 희생이 필요하기 때문에 본 저자들은 이미 파열된 천수지 굴건을 이식건으로 사용하여 결손부의 길이에 따라 이식건의 길이를 조절하여 적절한 긴장도를 유지하며 건 이식술을 시행하였다.

원위 요골 골절의 보존적 치료 시에는 영상 추시를 통해 원위 요골의 전방 돌출, 골극, 척골 골두의 전방 전위 여부 등을 확인하여 건 파열의 발생 가능성을 판단하는 것이 중요하다. 건 파열은 수개월에서 수년 후에도 발생할 수 있기 때문에 임상적 추시를 통해 즉각적 인지 및 이에 따른 수술적 치료를 통해 장애 발생을 최소화하려는 노력이 필요하다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

E-submission

E-submission KOTA

KOTA

Cite

Cite