Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Fract Soc > Volume 37(3); 2024 > Article

- Original Article Analysis of Missed Fractures by Bone Scan in Elderly Hip Fracture Patients with Osteoporosis

- Tae Hun Lee, Yeong Hyun Lee, Seo Won Kang

-

Journal of The Korean Orthopaedic Trauma Association 2024;37(3):144-149.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2024.37.3.144

Published online: July 31, 2024

- 596 Views

- 9 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

The incidence of hip fractures is increasing due to an increase in elderly populations because elderly patients often have accompanying diseases, such as cognitive impairment or dementia, which may lead to missed fractures. Therefore, this study assessed the utility of bone scans in detecting missed fractures in elderly patients.

Materials and Methods

This study analyzed the data from 178 patients treated from January 2014 to March 2023. The inclusion criteria were patients who had hip fractures with osteoporosis over 70 years old. Bone scans were performed on average 10 days after injury. The rate and trend of missed fractures not detected in the initial diagnosis were determined based on sex, age, dementia status, and the presence of osteoporosis.

Results

Among the 178 hip fracture patients over 70 years old, 37 patients had a history of being diagnosed with dementia, and 141 patients had never been diagnosed. Missed fractures were confirmed in 49 cases (42 patients) (23.6%). The dementia group had 13 missed fractures, and the non-dementia group had 36 missed fractures, but there was no significant difference. Rib fractures were most common, followed by vertebral fractures.

Conclusion

Missed diagnoses of fractures were common among elderly hip fracture patients. A whole body bone scan appeared to be effective in detecting missed fractures. Therefore, identifying accompanying fractures through bone scans and delivering appropriate treatment can play an important role in postoperative rehabilitation.

Published online Jul 25, 2024.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2024.37.3.144

초록

목적

고령의 환자는 인지장애나 치매 등의 질환을 동반하는 경우가 빈번하기 때문에 고관절 골절 외 간과되거나 진단이 지연되는 골절이 흔히 발생할 수 있으므로 고령의 환자에서 골주사 검사를 시행하여 골주사 검사의 유용성에 대해 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

본 연구에서는 2014년 1월부터 2023년 3월까지 본원에 내원한 고관절 골절 환자 중 골다공증이 있는 70세 이상 178명을 대상으로 수상 후 평균 10일째 골주사 검사를 시행하여, 초기 진단에서 발견하지 못했던 간과된 골절의 비율과 발생 경향을 성별, 나이, 치매, 골다공증의 유무에 따라 분석하였다.

결과

70세 이상의 고관절 골절 환자는 178명이었으며, 이 중 치매를 진단받은 과거력이 있는 환자는 37명이었고 나머지 141명은 치매를 진단받은 적이 없었다. 간과된 동반 골절이 확인된 환자는 42명(23.6%)이었으며 치매를 진단받은 환자의 간과된 골절은 11명(6.2%), 비치매군에서는 32명(18.0%)의 간과된 동반 골절이 발생하였고 늑골 골절, 척추 골절 순으로 많이 발생하였다.

결론

고령의 고관절 골절 환자는 인지기능장애 등 신경계질환이나 만성 내과질환 등의 동반 질환이 많아 동반 골절을 간과할 위험성이 높기 때문에 전신 골주사 검사의 시행이 고려되어야 한다.

Abstract

Purpose

The incidence of hip fractures is increasing due to an increase in elderly populations because elderly patients often have accompanying diseases, such as cognitive impairment or dementia, which may lead to missed fractures. Therefore, this study assessed the utility of bone scans in detecting missed fractures in elderly patients.

Materials and Methods

This study analyzed the data from 178 patients treated from January 2014 to March 2023. The inclusion criteria were patients who had hip fractures with osteoporosis over 70 years old. Bone scans were performed on average 10 days after injury. The rate and trend of missed fractures not detected in the initial diagnosis were determined based on sex, age, dementia status, and the presence of osteoporosis.

Results

Among the 178 hip fracture patients over 70 years old, 37 patients had a history of being diagnosed with dementia, and 141 patients had never been diagnosed. Missed fractures were confirmed in 49 cases (42 patients) (23.6%). The dementia group had 13 missed fractures, and the non-dementia group had 36 missed fractures, but there was no significant difference. Rib fractures were most common, followed by vertebral fractures.

Conclusion

Missed diagnoses of fractures were common among elderly hip fracture patients. A whole body bone scan appeared to be effective in detecting missed fractures. Therefore, identifying accompanying fractures through bone scans and delivering appropriate treatment can play an important role in postoperative rehabilitation.

서론

최근 평균 수명의 증가로 인한 고령 환자가 늘어남에 따라 고령에서의 고관절 골절의 발생 비율이 점차 증가하고 있다. 고령의 환자에서 고관절 골절은 낙상과 같은 가벼운 외상으로도 쉽게 발생하는데, 골다공증을 동반하고 있는 경우가 많으며 이는 다른 동반 골절이 발생될 가능성이 높다.1) 골다공증성 골절은 특히 전완골 원위부, 고관절, 척추 등에 호발하는 것으로 알려져 있고 척추의 골절은 인접한 늑골의 골절을 동반하는 경우가 많다.2) 하지만 고령의 환자는 인지장애나 치매 등의 동반 증상이 있는 경우가 흔하며, 특히 인지기능의 장애가 있는 경우 골다공증과 낙상의 위험이 높고 고관절 골절 외 동반되는 골절이 간과되거나 지연 진단되는 경우가 흔히 발생할 수 있다.3) 고관절 골절의 치료원칙 중, 수상 후 조기에 수술적 치료를 한 후 빠른 재활을 시행하여 수상 전 상태로 빠른 복귀를 시키는 것이 치료의 성공에 중요하다는 것은 잘 알려져 있다.4) 하지만 동반된 골절이 있으면 재활 과정이 늦어질 수 있으며 간과된 동반 골절이 있을 경우에는 빠른 재활을 더 늦게 하는 요소가 되므로 정확한 진단과 적절한 치료가 필요하다.

고령의 환자에서 낙상으로 인해 갑작스러운 고관절 부위의 통증이 발생하면 의료기관을 방문하여 적절한 병력 청취와 신체검사 및 방사선 검사를 통하여 골절 등의 이환 여부를 확인할 수 있다. 하지만 인지기능장애가 있는 경우에는 의료기관을 내원하는 시기도 늦어질 뿐만 아니라 통증을 호소하지 않는 경우도 있으며 소통 자체가 불가능한 경우도 많다. 따라서 충분한 신체검사를 통해 골절 의심 부위를 확인해야 하며 이때는 단순 검사만으로 적절한 진단을 하지 못하는 경우도 많다. 이때 잠재 골절이나 골절의 확진을 위해 초음파 검사, 컴퓨터 단층촬영, 자기공명영상 검사, 전신 주사 검사 등을 활용할 수 있으나, 초음파 검사는 고관절부나 척추 등의 검사 가능한 부위에 제약이 있고 골절의 진단에 검사자의 주관적 판단이 개입할 여지가 많아 정확한 진단을 하기 어려우며5) 컴퓨터 단층촬영 또한 전신을 촬영하는 데 제한이 있고 많은 양의 방사선에 노출되는 단점이 있다.6) 자기공명영상 또한 고가의 검사 비용 및 긴 검사시간 등의 문제로 인해 환자의 협조가 불가능한 경우가 많아 전신 검사를 시행하는 데 적절하지 못한 경우가 많다.7) 전신 골주사 검사는 민감도가 뛰어나 간과된 골절의 진단에 유용하게 사용될 수 있으며 전신 검사가 가능하고 신체 부위나 위치 등에 제한이 없으며 타검사에 비해 비교적 경제적이며 덜 침습적인 검사이다.8)

이에 저자들은 고령의 골다공증이 있는 고관절 골절 환자에게 골주사 검사를 시행하고 흔히 동반되는 간과 골절과 인지기능장애가 있는 경우 간과된 골절의 발생 비율을 확인하여 고령의 고관절 골절 환자의 적절한 치료와 빠른 재활을 위한 골주사 검사의 유용성에 대해 알아보고자 한다.

대상 및 방법

2014년 1월부터 2023년 3월까지 본원에 내원한 고관절 골절 환자 중 70세 이상의 골다공증이 있는 고관절 골절 환자 178명을 대상으로 하였다.

응급실이나 외래로 내원 후 고관절 골절로 진단된 환자를 대상으로 환자나 보호자를 통하여 병력을 확인하였으며, 신체검사 등을 통해 동반 골절이 의심되는 부위에 추가 방사선 검사를 시행하여 내원 당시 발견된 동반 골절을 확인하였고 환자의 인지기능에 문제가 없는 경우와 문제가 있는 경우를 구분하여 동반 골절을 확인하였다. 이후 골밀도 검사를 시행하였고 고관절 골절에 대해 적절한 치료를 시행한 뒤, 수상 후 평균 10일에 전신 골주사 검사(Tc-99m MDP [methylene diphosphonate] whole body bone scan)를 시행하였다. 전신 골주사 검사 후 골절이 의심되는 부위는 이학적 검사 및 추가 방사선 검사나 자기공명영상 검사를 시행하였으며 골절 의심 부위에 압통이 있을 경우 골절로 진단하였다. 이후 초기 진단과 비교하여 발견하지 못했던 골절을 간과 골절로 정의하고 간과된 골절의 발생 비율 및 호발 부위와 치매의 동반 유무에 따른 간과된 골절의 발생 비율 차이, 그리고 두 군 간의 골밀도 차이, 재원기간의 차이를 분석하였다. 또한 사고 원인에 따른 간과 골절의 발생률의 차이를 분석하였으며, 경향분석을 위해 성별 및 수상 당시 나이 등을 분석하였다.

통계 분석은 윈도우용 IBM SPSS Statistics (ver. 22.0; IBM Corp.) 프로그램의 independent sample t-test와 χ2 test를 이용하여 검증하였고 p값이 0.05 미만인 경우를 통계적으로 유의한 것으로 판단하였다.

본 연구는 포항성모병원 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인을 받았으며(IRB No. 0749-240205-HR-071-01), 환자 서면동의서 면제하에 후향적 의무기록 연구로 시행하였다.

결과

연구기간 중 70세 이상의 고관절 골절 환자는 178명이었으며, 이 중 남자는 42명, 여자는 136명이었고 평균 나이는 80.9세, 평균 골밀도는 T-score −3.15였다. 이 중 치매를 진단받은 과거력이 있는 환자는 37명이었으며 141명은 진단받은 적이 없었다. 간과된 동반 골절이 확인된 환자는 42명(23.6%), 49예였다. 간과된 동반 골절은 늑골 골절 37예, 척추 골절이 10예 순으로 많았으며, 늑골 골절 중 31예가 다발성 늑골 골절이었고 척추 골절 중 3예가 다발성 압박 골절이었으며 1예는 횡돌기 골절이었다. 골반골 골절이 1예 있었는데 이는 부전 골절(insufficiency fracture)이었고, 원위 요골 골절이 1예 확인되었다. 이 중 7예에서는 늑골 골절과 척추 골절이 동시에 발견되었다.

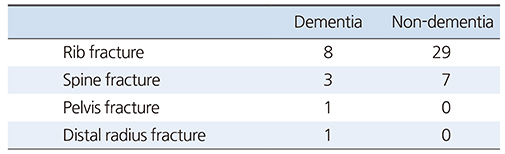

치매를 진단받은 환자의 간과된 골절은 11명, 13예였으며, 늑골 골절이 8예, 척추 골절이 3예, 골반골 골절이 1예, 원위 요골 골절이 1예 발생하였다. 비치매군에서는 32명, 36예의 간과된 동반 골절이 확인되었으며, 29예에서 늑골 골절이, 7예에서 척추 골절이 발생하였다. 이 중 4예에서는 늑골 골절과 척추 골절이 함께 발생한 것으로 확인되었다(Table 1).

Table 1

Case of Missed Fracture Type Compared with Dementia Group and Non-Dementia Group

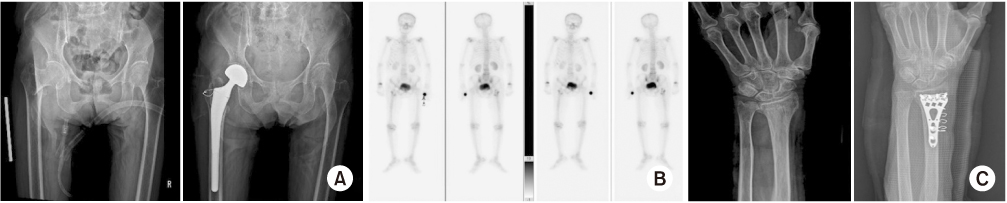

모든 골주사 검사 양성 소견은 압통 등의 이학적 검사와 추가 방사선 검사를 시행하였다. 필요 시 컴퓨터 단층촬영, 자기공명영상 검사 등을 이용하여 골절을 확진하였으며, 전체 42명 중 원위 요골 골절에 대해서는 빠른 재활을 위해 관혈적 정복 및 내고정수술을 시행하였다(Fig. 1). 늑골 골절과 골반골 골절은 통증 조절 등 보존적 치료를 시행하였으며 척추 골절은 보조기를 사용하여 보존적 치료를 시행하였다.

Fig. 1

(A) An 87-year-old female patient had a right intertrochanter fracture with dementia. Bipolar hemiarthoplasty was done. (B) Bone scan was performed one week after the trauma. Hot uptake was observed at right intertrochanter and right distal radius. (C) Preoperative X-ray showed distal radius fracture with AO type A-2. Distal radius fracture was treated with open reduction and internal fixation.

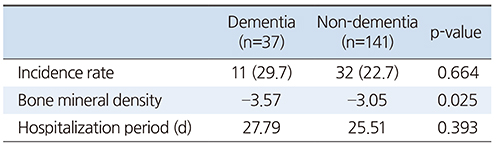

간과된 골절 환자 중 치매군의 평균 골밀도는 −3.57, 비치매군의 평균 골밀도는 −3.05로 치매군에서 더 낮게 나왔으며 이 차이는 통계적 유의성이 있었다(p=0.025). 다만 두 군 간의 평균 입원기간은 치매가 있는 군이 27.79일과 치매가 없는 군이 25.51일로 통계적 유의성은 없었다(p=0.393) (Table 2).

Table 2

Compared with Missed Fracture Incidence Rate, BMD, and Hospitalization Period according to the Presence of Dementia

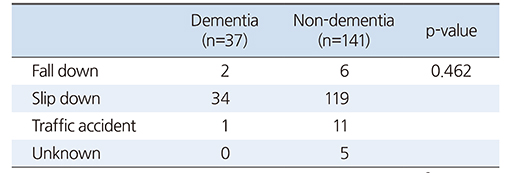

외상의 원인에 따른 골절 유형 분석을 보면 낙상이 8건이었고, 미끄러짐 사고가 153건, 교통사고가 12건이었으며, 5건은 원인을 알 수 없었다. 치매군에서는 낙상이 2건, 미끄러짐 사고가 34건, 교통사고가 1건이었으며 사고의 원인과 간과된 골절의 골절 유형과는 연관관계를 보이지 않았다. 또한 비치매군에서도 낙상이 6건, 미끄러짐 사고가 119건, 교통사고가 11건, 원인미상의 사고가 5건이었다. 두 군에서 사고의 원인과 간과된 골절 유형 사이에 통계적인 유의성은 없었다(p=0.462) (Table 3).

Table 3

Results of Missed Fracture Incidence according to Trauma Type between the Two Groups

고찰

평균 수명의 연장으로 노인 인구의 증가 및 급속한 노령화가 진행되고 있으며 노령인구의 고관절부 골절도 빠르게 증가하고 있다.9) 특히 치매를 앓고 있는 환자의 경우, 낮은 체질량지수, 체중 감소, 근육량 감소, 영양결핍 등의 여러 가지 원인으로 다른 노인들보다 고관절부 골절의 발생 위험이 높다.3) 또한 치매가 있는 경우 골밀도도 감소되어 있는 경우가 많으며10) 이는 가벼운 외상으로도 고관절부 골절뿐만 아니라 다른 부위의 골절을 동반할 확률이 높아진다. 고령의 노인은 많은 동반 질환이 있어 내과적 합병증을 유발하므로 조기 거동이 가능한 치료방법을 선택하여 빠른 시일 내에 기능을 회복시키는 것이 치료의 원칙에서 가장 중요하다. 하지만 동반 골절은 빠른 재활을 방해할 뿐 아니라 더 많은 치료 비용과 입원기간의 연장을 필요로 하게 된다. 더욱이 초기에 진단되지 못한 간과된 동반 골절은 재활을 늦출 뿐 아니라 불필요한 진통제 사용 및 치료 비용의 상승, 재원기간의 증가 등을 야기 할 수 있어서 환자의 치료 결과에 나쁜 영향을 끼칠 수 있다. 본 연구에서는 총 42명의 환자에서 49예의 간과된 골절이 발견되었다. 이는 전체 환자 중 23.6%에서 간과된 골절이 발견되어 고관절 골절 환자 중 4명에 1명꼴로 간과된 골절이 발생한다는 것으로, 환자의 치료 결정 시 간과 골절도 포함하여 치료계획을 세우는 것이 중요할 것으로 생각된다. 다만 본 연구에서 치매군과 비치매군 간의 간과된 골절의 발생이 치매군에서 더 높았으나 통계적 유의성을 보이지는 않았다. 이는 치매 그룹의 환자 수가 적어서 충분한 모집단을 비교하지 못해 유의성이 없었던 것으로 보인다. 또한 비치매군에서는 발견되지 않는 골반 골절이나 원위 요골 골절이 치매군에서 간과된 골절로 발견되는 양상이 있어 초진 시 충분한 신체검사와 영상검사가 필요할 것으로 생각된다.

골다공증성 골절은 고관절, 척추, 상완골 및 요골 원위부에 흔하게 나타난다. 골다공증성 척추 압박 골절에서는 늑골 골절을 동반하는 경우가 많고, Kelsey 등11)에 의하면 골다공증성 늑골 골절도 연간 여성 10만 명당 300명 정도에서 발생한다고 보고하였다. 또한 Barrett-Connor 등12)에 의하면 늑골 골절이 골다공증성 골절의 24% 정도로 가장 많으며 이전에 늑골 골절이 있었을 경우 추후에 다른 골다공증성 골절이 발생할 위험도가 2배 이상 높아진다고 하였다. 본 연구에서도 늑골 골절이 37예로 가장 많았으며 척추 골절은 10예로 그 다음 순으로 많이 발생하였다. 또한 11예에서 늑골 골절과 척추 골절이 함께 발생되는 경향을 보여 고령의 고관절 골절 환자에서 골다공증성 골절을 진단하는 데 주의를 필요로 한다.

전신 골주사 검사는 자기공명영상 검사나 컴퓨터 단층촬영에 비해 비교적 경제적이고, 전신 검사를 효율적으로 할 수 있는 방법으로 알려져 있다. 이는 방사선 동위원소를 이용해 골 모세포의 활동량을 영상화하는 것으로, 골절 주위에 혈류량이 증가함에 따라 동위 원소의 흡수량이 증가하여 골절을 진단할 수 있으며 단순 방사선 검사보다 급성기 골절의 발견에 예민한 것으로 알려져 있다.7) Yang 등13)은 척추 압박골절 환자에서 단순 방사선 사진과 임상 증상을 골주사 검사와 비교하여 골주사 검사가 골절의 진단에 더 유용하다고 발표하였으며, Hodler 등14)은 스트레스성 골절 진단에 자기공명영상 검사 및 전신 골주사 검사를 시행하여 자기공명영상 검사에 비해 골주사 검사가 더 정확함을 보여주어, 초기 골절의 감별 진단에 있어 도움을 준다고 하였다. 본 연구에서는 간과된 골절이 진단된 모든 환자에서 전신 골주사 검사가 임상적인 증상과 일치함으로써, 전신 골주사 검사가 간과된 골절의 진단에 도움이 되었다. Matin15)은 골주사 검사가 골모세포의 활동량에 따라 변화를 보이므로 연령에 따라 다른 반응을 보이며, 수상 1주일에는 전체 98%에서 양성 소견을 보인다고 하였다. 또한 수상 후 골주사 검사에서 정상으로 되는 시기에 대하여 수상 후 2년 정도면 골절의 90% 정도에서 정상으로 보인다고 하였다. 저자들의 연구에서는 수상 후 평균 10일(범위 7-25일)에 골주사 검사를 시행하였으며, 고령의 골절 환자는 급성 골절과 만성 골절이 같이 혼합되어 있는 경우가 많아 충분한 신체검사 및 추가 검사를 통해 급성 골절의 동반 여부를 확인하여야 한다. 또한 다양한 종양이나 감염, 만성 골질환, 외상 등에서 유사한 검사결과가 관찰되므로16) 임상적인 비교를 통하여 골주사 검사 양성의 의미를 해석하는 데 주의해야 한다. 특히 본 연구에서와 같이 고령의 환자를 대상으로 시행한 경우에 골관절염의 증상에서도 골주사 검사 양성 소견을 보이는 경우가 많으며, 양성 소견이 골절을 의미한다 하더라도 급성 및 만성 골절 시에도 양성으로 나타날 수 있어 세밀한 이학적 검사 및 진단이 필요하며 결과를 해석하는 데 주의를 필요로 한다.

치매 환자들의 평균 골밀도는 치매가 없는 환자들에 비해 낮다고 알려져 있다.17) 이는 적은 신체활동과 이로 인한 비타민 D의 결핍, 부갑상선 호르몬의 영향, 환자들의 영양 상태, 근육량의 감소와 골다공증 치료의 인식 부족 및 협조 부족에 기인한 것으로 알려져 있다.18) 본 연구에서도 간과 골절이 발생한 환자들은 골다공증 치료가 필요한 골밀도를 가졌으나 치매군이 좀 더 낮은 골밀도를 보이며 유의미한 차이를 보여 주었다. 따라서 간과 골절이 발생한 고관절 골절 환자에 대해서는 좀 더 적극적인 골다공증 치료가 필요할 것으로 보인다.

통상적으로 고령의 노인에서 발생하는 고관절 골절은 내과적 동반 질환이 많으며 수술 전 활동성이 현저히 저하되어 있고 수술 후 사망률이 높아 빠른 거동 및 재활을 시켜야 하며, 이는 욕창, 색전증, 폐렴 등의 합병증 예방 및 최대한 수술 전의 상태로 되돌리려는 치료의 목적을 이룰 수 있다.19) 하지만 동반 골절이 있을 경우 재활기간의 증가 및 재원기간이 증가한다고 예상할 수 있으며, 이는 동반 골절의 통증으로 인해 거동기간이 늦어지므로 재활의 기간이 증가하는 데 기인한다. 다만 본 연구에서는 재원기간의 유의미한 증가를 확인할 수 없었으며 이는 수상 전 활동량에 따른 거동 능력의 차이를 고려하지 못하였고 비치매군에서도 고령 및 동반 질환, 술 후 기력 저하로 인해 적극적인 재활 치료계획 수립의 어려움이 있었던 것을 원인으로 볼 수 있다. 또한 대부분의 간과된 골절이 수술적 치료보다 보존적 치료를 요하는 골절이 많아 본원에서 수술적 치료 후 타 요양병원 및 재활병원으로 전원이 된 경우에서는 재원기간을 확인하지 못한 것도 이유가 될 것으로 생각된다.

본 연구의 한계점으로는 골주사 검사의 특징상 간과 골절이 고관절 골절과 동시에 발생하였는지 그 수상시기를 단정짓기 어렵고, 내원 당시 환자의 과거력상 치매를 진단받은 환자를 대상으로만 구분하였기 때문에 수상 후 발생한 일시적인 섬망이나 기존에 진단되지 못한 치매 환자가 비치매군으로 분류되어 생길 수 있는 모집단의 혼선이 발생할 수 있으므로 치매군과 비치매군 간의 차이점이 명확히 나타나지 않았다는 점이다. 따라서 추후 치매의 정의와 진단기준, 치매의 중증도에 따른 분류를 명확히 하여 추가연구가 필요하다고 생각된다. 또한 한 명의 의사에 의해 초기 진단이 이루어진 연구가 아니라는 점에 대해 진단의 신뢰도가 떨어지는 것 역시 한계점으로 볼 수 있다.

결론

고령의 고관절 골절 환자는 골다공증뿐만 아니라 인지기능의 장애를 동반할 가능성이 높다. 따라서 초진 시 확인되는 골절 외에도 간과된 골절이 있을 수 있는 가능성이 높으며 이는 환자의 치료 결과에 중요한 역할을 할 것으로 생각된다. 이에 수상 후 골주사 검사를 시행하여 간과된 골절을 확인하고, 이에 따른 적절한 치료계획을 수립하는 것이 고령의 고관절 골절 환자를 치료하는 데 도움을 줄 수 있다고 생각된다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite