Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Fract Soc > Volume 37(1); 2024 > Article

- Original Article Prediction of Syndesmotic Instability according to the Lateral Malleolus Fracture Pattern in Supination-External Rotation Type Ankle Fractures: Short Oblique versus Long Oblique Fracture

- Chan-Jin Park, Min-Su Lee, Keun-Bae Lee

-

Journal of The Korean Orthopaedic Trauma Association 2024;37(1):39-45.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2024.37.1.39

Published online: January 31, 2024

2Department of Orthopedic Surgery, Chonnam National University Medical School, Gwangju, Korea

- 645 Views

- 10 Download

- 1 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

This study examined whether preoperative radiological evaluations can predict syndesmotic instability according to the lateral malleolus fracture pattern in supination-external rotation-type ankle fractures.

Materials and Methods

This study enrolled 132 patients (132 ankles) with supination-external rotation stage 3 and 4 ankle fractures. Three-dimensional computed tomography was used for the morphological classification of the lateral malleolus fractures. A long oblique fracture was defined when the posterior cortical bone height of the fracture was 4.5 cm or more from the plafond of the distal tibial articular surface. A short oblique fracture was defined when the height was less than 4.5 cm. The demographic characteristics and syndesmotic instability of the two groups were evaluated.

Results

Short oblique fractures were confirmed in 102 cases, and long oblique fractures were confirmed in 30 cases. Long oblique fractures occurred at a statistically significantly higher incidence in younger ages and among males compared to short oblique fractures. Syndesmotic instability was more common in long oblique fractures.

Conclusion

In supination-external rotation-type ankle fractures, syndesmotic instability was observed in approximately 13%. Specifically, when the fracture pattern of the lateral malleolus is long oblique, the incidence of syndesmotic instability is approximately three times higher than in short oblique fractures. Therefore, meticulous evaluations of the lateral malleolus fracture pattern and establishing an appropriate treatment plan before surgery are crucial.

Published online Jan 24, 2024.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2024.37.1.39

초록

목적

회외-외회전형 족관절 골절에서 수술 전 영상학적 검사를 이용한 외과 골절의 형태학적 분석을 통해 원위 경비 인대 결합의 불안정성을 예측할 수 있는지 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

총 132명(132예)의 회외-외회전형 3, 4단계 족관절 골절 환자를 대상으로 3D-CT를 이용해 외과 골절의 형태학적 분류를 시행했다. 비골 골절선의 후방 피질골 높이가 원위 경골관절면 천정부로부터 4.5 cm 미만인 경우를 단사형 골절, 4.5 cm 이상인 경우를 장사형 골절로 분류했으며, 두 군 간의 인구학적 특성 및 원위 경비 인대 결합의 불안정성에 대한 평가를 시행했다.

결과

단사형 골절은 102예, 장사형 골절은 30예였다. 장사형 골절은 단사형 골절에 비해 상대적으로 젊은 연령과 남성에서 호발했고, 원위 경비 인대 결합의 불안정성을 동반하는 경우가 흔했으며, 이는 통계적으로 유의미하였다.

결론

회외-외회전형 족관절 골절의 약 13%에서 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 동반되었다. 특히 외과 골절의 형태가 장사형일 경우 단사형에 비해 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 약 3배가량 높은 빈도로 동반되므로 수술 전 외과 골절의 형태에 대한 세심한 평가 및 적절한 치료방침의 설정이 중요하다.

Abstract

Purpose

This study examined whether preoperative radiological evaluations can predict syndesmotic instability according to the lateral malleolus fracture pattern in supination-external rotation-type ankle fractures.

Materials and Methods

This study enrolled 132 patients (132 ankles) with supination-external rotation stage 3 and 4 ankle fractures. Three-dimensional computed tomography was used for the morphological classification of the lateral malleolus fractures. A long oblique fracture was defined when the posterior cortical bone height of the fracture was 4.5 cm or more from the plafond of the distal tibial articular surface. A short oblique fracture was defined when the height was less than 4.5 cm. The demographic characteristics and syndesmotic instability of the two groups were evaluated.

Results

Short oblique fractures were confirmed in 102 cases, and long oblique fractures were confirmed in 30 cases. Long oblique fractures occurred at a statistically significantly higher incidence in younger ages and among males compared to short oblique fractures. Syndesmotic instability was more common in long oblique fractures.

Conclusion

In supination-external rotation-type ankle fractures, syndesmotic instability was observed in approximately 13%. Specifically, when the fracture pattern of the lateral malleolus is long oblique, the incidence of syndesmotic instability is approximately three times higher than in short oblique fractures. Therefore, meticulous evaluations of the lateral malleolus fracture pattern and establishing an appropriate treatment plan before surgery are crucial.

서론

원위 경비 인대 결합은 족관절의 기능과 안정성에 중요한 역할을 하는 해부학적인 구조물이다.1,2,3) 원위 경비 인대 결합의 손상 및 그로 인한 불안정성은 회전형 족관절 골절에서 흔히 동반되며 이에 대한 정확한 진단이 치료 계획을 세우는 데 있어 매우 중요하다. 회전형 족관절 골절의 치료 시 동반된 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 적절히 치료되지 않을 경우, 추후 족관절 전체의 불안정성을 초래하며 그로 인한 임상적 예후의 악화와 족관절의 퇴행성 변화를 유발한다.2,4,5,6,7,8)

회전형 족관절 골절에서 가장 흔히 사용되는 Lauge-Hansen 분류는 수상 당시 발목의 자세와 적용된 힘의 방향에 따른 분류이다.9,10) 그중 회내-외회전형(pronation-external rotation) 손상은 비골의 골절의 형태가 Weber C, 즉 원위 경비 인대 결합의 상방에서 발생하므로 손상 기전에 따라 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 상대적으로 높은 빈도로 동반된다고 알려져 있다.11,12) Lauge-Hansen 분류 중 가장 흔한 형태인 회외-외회전형(supination-external rotation) 손상은 외과의 골절이 하부 경골-비골 관절의 영역 내에서 나타나는 나선형 또는 사선 골절로, 일반적으로 수술적 치료가 필요한 정도의 원위 경비 인대 결합의 불안정성은 낮은 빈도로 발생하는 것으로 알려져 왔다.9,13,14,15,16,17,18)

하지만 최근 연구에 따르면 회외-외회전형 손상 역시 많게는 30%에서 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 동반될 수 있다고 보고되고 있다.5,19,20) 아직까지 회외-외회전형 손상에서 원위 경비 인대 결합 불안정성의 발생 빈도에 대한 연구보고는 드물며 수술 전에 이를 예측할 수 있는 비골 골절의 형태에 따른 원위 경비 인대 결합 불안정성의 예측에 대한 연구는 보고되지 않았다.

본 연구의 목적은 회외-외회전형 족관절 골절에서 수술 전 영상학적 검사를 이용한 외과 골절의 형태학적 분석을 통해 원위 경비 인대 결합의 불안정성을 예측할 수 있는지 알아보고자 함이다. 구체적으로는 외과 골절선의 후방 피질골 첨부가 족관절 관절면으로부터 멀어질수록 경비 인대 결합의 불안정성이 증가할 것으로 가정하였다.

대상 및 방법

1. 연구 대상

2012년 1월부터 2022년 10월 사이에 본원에서 Lauge-Hansen 분류 회외-외회전 손상 3, 4단계의 족관절 골절로 수술 받은 환자 중, 수술 전 족관절 전후방, 격자상, 측면 단순 방사선 촬영 및 3차원 컴퓨터 단층촬영(three-dimensional computed tomography, 3D-CT)을 시행하였고 최소 1년 이상 추시 관찰이 가능하였던 150명을 대상으로 연구를 계획하였다. CT 데이터는 128채널(SOMATOM Definition Flash; Siemens) 또는 64채널(Discovery 750 HD; GE HealthCare) CT 스캐너를 통해 얻었다. 다만, 150예 중 관절면의 분쇄가 심한 경우, 심한 개방성 골절이나 탈골이 동반된 경우, 성장판이 닫히지 않은 경우, 골다공증성 골절, 당뇨병 합병증에 의한 골절은 데이터 수집 및 분석에서 제외하여 최종적으로 132예가 연구 대상으로 선정되었다. 평균 나이는 51.7세(범위 16-86세)였고, 남자 54예, 여자 78예였으며, 좌측 65예, 우측 67예였다. 본 연구는 전남대학교병원 임상연구 윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)로부터 연구 승인을 받았으며(CNUH-2023-281), 후향적 의무기록 연구로 환자 서면동의서는 IRB에 의해 면제 받았다.

2. 연구 방법

원위 경비 인대 결합의 안정성을 평가하기 위해 수술 전 전후면상, 격자상 단순 방사선 사진에서 경골 천정 1 cm 상방에서 각각 경골 비골 간격(tibiofibular clear space, TFCS), 경골 비골 중복(tibiofibular overlap, TFO)을 측정하였다. 전후 면상에서 TFCS <5 mm, TFO >6 mm, 격자상에서 TFCS <5 mm, TFO >1 mm를 정상 기준으로 설정하였다.21,22,23) 또한 수술 중 Cotton test와 외회전 스트레스 검사를 시행하여 추가적으로 원위 경비 인대 결합의 안정성을 평가하였다.23,24,25)

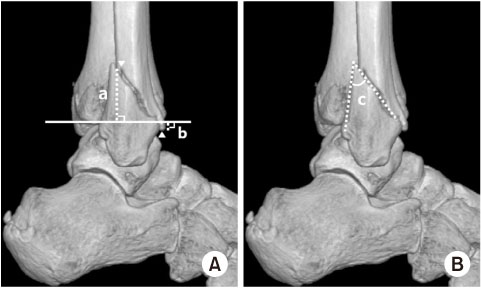

족관절 외과 골절의 형태학적 분류를 위해 3D-CT를 사용하여 시상면에서 골절된 비골 근위부의 전방 피질골 및 후방 피질골 부위와 경골축에 수직이며 원위 경골관절면의 천장부를 포함하는 선이 이루는 수직 높이를 측정하였다(Fig. 1). Boden 등1)과 Yamaguchi 등26)이 골간막의 파열이 비골 골절 부위에 한정되어 있는 관절면으로부터 4.5 cm 이내의 비골 골절은 안정적인 원위 경비 인대 결합을 유지한다고 보고한 것에 근거하여 골절선의 후방 피질골 높이가 원위 경골관절면 천정부로부터 4.5 cm 이상인 경우 장사형(long oblique) 골절, 4.5 cm 미만인 경우 단사형(short oblique) 골절로 정의하였다.

Fig. 1

Methods for measuring the height and angle of lateral malleolus fractures. (A) Posterior height (a) and anterior height (b) are the vertical distance between the highest posterior cortex (▼) or the lowest anterior cortex (▲) of the lateral distal fibular and the line perpendicular to the tibial axis, including the plafond of the distal tibial articular surface. (B) Fracture angle (c) of the lateral malleolus fragment.

이를 통해 외과 골절을 단사형 골절과 장사형 골절 두 가지 형태로 분류하고 그에 따른 인구학적 특성, 형태학적 특성 및 원위 경비 인대 결합 불안정성 여부를 확인하고자 하였다.

3. 통계 분석

통계 분석에는 윈도우용 IBM SPSS Statistics 프로그램(ver. 23.0; IBM Corp.)을 사용하였다. 외과 골절의 형태 및 원위 경비 인대 결합에 대한 분석에서는 전문의 3인의 관찰자 간 측정치의 평균값을 이용하였다. 두 군 간 연속 변수에 대한 분석으로는 Kolmogorov–Smirnov 검정을 통한 정규성 확인 후 독립표본 t-검정을 이용하였으며, 이분법적 변수에 대한 분석에서는 χ2 검정을 이용하였다. 모든 통계 분석은 통계학자에 의해 검토되었으며 p값이 0.05 미만일 경우 유의성이 있는 것으로 하였다.

결과

1. 외과 골절의 형태에 따른 인구학적 특성

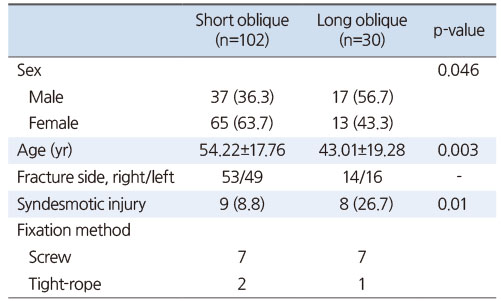

외과 골절의 두 가지 형태에 따른 인구학적 특성을 분석하였다(Table 1). 단사형 골절 102예 중 남성은 37예(36.3%), 여성은 65예(63.7%)였고, 장사형 골절의 경우 30예 중 남성이 17예(56.7%), 여성이 13예(43.3%)였으며, 남성에서 장사형 골절의 발생 확률이 통계적으로 유의미하게 높음을 확인하였다(p=0.046). 단사형 골절군의 나이는 평균 54.22±17.76세였고, 장사형 골절군의 나이는 평균 43.01±19.28세였으며, 장사형 골절군의 평균 나이는 단사형 골절군의 평균 나이보다 유의미하게 적음을 확인하였다(p=0.003). 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 동반된 경우는 전체 회외-외회전형 골절 132예 중 17예(12.9%)로 단사형 골절군에서 102예 중 9예(8.8%)였고, 장사형 골절군에서 30예 중 8예(26.7%)가 확인되었다. 이를 통해 단사형 골절에 비해 장사형 골절에서 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 동반되는 경우가 통계적으로 유의미하게 흔함을 확인하였다(p=0.01).

Table 1

Demographic Data

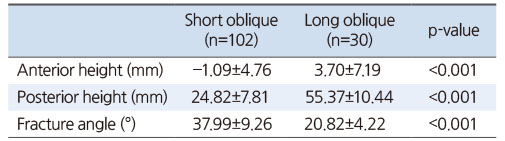

2. 외과 골절의 형태에 따른 영상학적 특성

총 132예의 회외-외회전형 손상 3, 4단계 환자를 대상으로 수술 전 시행한 3D-CT 영상에 기반하여 외과 골절의 형태에 따른 분류를 시행하였고 102예(77.3%)의 단사형 골절, 30예(22.7%)의 장사형 골절을 확인하였다(Table 2). 단사형 골절군의 전방 피질골 높이는 평균 –1.09±4.76 mm, 후방 피질골 높이는 평균 24.82±7.81 mm였고, 장사형 골절군의 전방 피질골 높이는 평균 3.70±7.19 mm, 후방 피질골 높이는 평균 55.37±10.44 mm였다. 골절의 시작점인 비골 전방 피질골의 평균 높이는 단사형 골절군의 경우 음수값으로 원위 경골 관절 천장부의 하방에서 골절이 시작되는 경우가 많았으며, 장사형 골절군의 경우 양수값으로 원위 경골 관절 천장부의 상방에서 골절이 시작되는 경우가 많음을 알 수 있었다(p<0.001). 골절의 종점인 후방 피질골의 높이는 골절의 형태를 단사형 골절과 장사형 골절로 나눔에 따라 통계적으로 유의미하게 장사형 골절에서 높게 나타났다(p<0.001). 골절각은 단사형 골절에서 평균 37.99°±9.26°, 장사형 골절에서 평균 20.82°±4.22°로 장사형 골절의 골절각이 통계적으로 유의미하게 작았다(p<0.001).

Table 2

Comparison of Short and Long Oblique Fractures of the Lateral Malleolus

고찰

본 연구를 통해 회외-외회전형 족관절 골절에서 외과 골절선의 후방 피질골 첨부가 족관절 관절면으로부터 멀리 위치하는 장사형 골절이 단사형 골절에 비해 유의미하게 높은 빈도로 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 동반됨을 확인할 수 있었다. Lauge-Hansen 분류에서 원위 경비 인대 결합의 불안정성은 주로 회내-외회전형 손상에서 흔하며 회외-외회전형 손상에서는 상대적으로 그 빈도가 낮은 것으로 알려져 있다. 그 이론적 배경으로는 회외-외회전형 손상에서 전경비 인대(anterior tibiofibular ligament)가 외과 골절선의 하부에 위치하여 손상이 동반되는 경우가 많지만, 보다 근위부에 위치한 경비골간 인대(interosseous ligament)의 손상은 동반되는 경우가 많지 않아 외과 골절에 대한 내고정술만으로도 원위 경비 인대 결합의 불안정성 없이 만족스러운 결과를 얻는다는 연구에 근거한다.1,17,20,27,28,29)

그러나 최근에는 이와 다른 연구 결과들도 보고되고 있다. Jenkinson 등23)의 연구에서는 회외-외회전형 족관절 골절 환자 30명에서 스트레스 검사를 시행했을 때 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 33%에서 관찰되는 것으로 나타났다. 또한 유사한 연구에서 Ebraheim 등14)은 90명 중 17명(19%)의 Weber B 타입 골절 환자에서 골절의 내고정술 후에도 원위 경비 인대 결합의 불안정성을 보였다고 보고하였다.

원위 경비 인대 결합은 족관절의 안전성 및 회전운동에 있어 매우 중요한 역할을 가지며, 불안정성이 적절히 치료되지 않을 경우 심각한 기능적 악화 및 족관절의 퇴행성 변화를 유발할 수 있다.9,30,31,32,33,34,35) 불안정성의 진단을 위해 가장 일반적으로 활용되는 방법은 단순 방사선 사진상 원위 경비 인대 결합의 이개 여부를 확인하는 것이지만, 진단의 정확도를 위해서는 외회전 스트레스 검사가 함께 시행되어야 한다.9,14,36,37,38,39) 하지만 급성 골절 환자에게 수술 전 스트레스 검사를 시행하는 것은 현실적인 어려움이 있다. 이외에도 자기공명영상 검사를 이용하여 전경비 인대의 파열 및 골간 인대의 파열 유무를 확인할 수 있으나 고가의 검사이고 급성 골절의 경우 동반된 혈종 및 연부조직 부종 등으로 인해 영상의 해석에 있어서도 일부 제한이 있다.15,23,27,29)

본 연구에서 원위 경비 인대 결합의 불안정성에 대해 내고 정술을 시행 받은 회외-외회전형 족관절 골절 환자 17예 중, 수술 전 단순 방사선 사진상 원위 경비 인대 결합의 이개가 저명하지 않았던 경우가 5예(29.4%)였고, 그중 3예는 장사형 골절군이었다. 이는 수술 전 단순 방사선 사진상 경비골간 간격의 이개 여부만으로 회외-외회전형 족관절 골절에서 원위 경비 인대 결합의 불안정성 여부를 판단하는 기존의 방식에 한계가 있음을 의미하며, 본 연구의 결과가 수술 전 경비 인대 결합 손상을 예측할 수 있는 인자로서 추가적인 정보를 제공할 수 있을 것으로 판단된다.

또한 본 연구를 통해 장사형 골절의 경우 단사형 골절에 비해 상대적으로 젊은 연령 및 남성에서 높은 빈도로 발생하는 것이 확인되었다(Table 1). 이는 단사형 골절 즉, 외과 골절이 원위 경비 인대 결합 내에 위치하는 Weber B 형태의 전형적인 회외-외회전형 골절과 달리 장사형 골절의 경우 골절이 시작되는 전방 피질골의 높이가 보다 상방이며 후방 피질골의 첨부가 보다 근위부에 위치하여(Table 2) Weber C 형태의 회내-외회전형 골절과 형태학적 유사성을 갖기 때문으로 생각된다. 회내-외회전형 골절의 경우 회외-외회전형 골절보다 고에너지 손상이 원인인 경우가 많으며 젊은 연령의 남성이 고에너지 손상에 노출되는 경우가 흔하다고 보고된40) 것을 고려했을 때 장사형 골절 또한 상대적으로 젊은 연령 및 남성에서 발생 빈도가 높은 것으로 생각된다.

본 연구를 통해 회외-외회전형 족관절 골절에서 외과 골절의 형태에 따른 원위 경비 인대 결합의 불안정성을 예측하고자 하였으며 장사형 골절군(Fig. 2)의 경우 약 27%에서 원위 경비 인대 결합의 손상이 동반되어 약 9%인 단사형 골절군(Fig. 3)에 비해 3배가량 높은 빈도를 가짐을 확인하였다. 따라서 회외-외회전형 족관절 골절에서 수술 전 장사형 골절의 형태가 확인될 경우 수술 전이나 수술 중 원위 경비 인대 결합의 손상에 대한 면밀한 평가가 필요하며 이를 통해 적절한 치료방침을 설정하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 생각된다.

Fig. 2

A long oblique fracture of the lateral malleolus in a 30-year-old male patient. (A) The anteroposterior and lateral views of plain radiographs show diastasis of the syndesmosis, measuring 5.68 mm for the tibiofibular clear space and 3.38 mm for tibiofibular overlap, along with a long oblique fracture pattern of the lateral malleolus. (B) The anteroposterior and lateral views of three-dimensional computed tomography show a long oblique fracture pattern of the lateral malleolus with measurements of 3.12 mm for the anterior height, 59.40 mm for the posterior height, and a 22° fracture angle. (C) The postoperative radiographs show internal fixation of the ankle fracture and syndesmosis stabilization using a tight rope.

Fig. 3

A short oblique fracture of the lateral malleolus in a 25-year-old female patient. (A) The anteroposterior and lateral views of plain radiographs reveal diastasis of the syndesmosis, measuring 5.5 mm for the tibiofibular clear space and 4.6 mm for tibiofibular overlap, along with a short oblique fracture pattern of the lateral malleolus. (B) The anteroposterior and lateral views of three-dimensional computed tomography show a short oblique fracture pattern of the lateral malleolus, with measurements of 2.54 mm for the anterior height, 28.71 mm for the posterior height, and a 42° fracture angle. (C) The postoperative radiographs show internal fixation of the lateral malleolus fracture and syndesmosis stabilization using a tight rope.

본 연구의 한계점으로는 후향적 연구로서 증례가 많지 않은 단일기관 연구이며 수술 후 두 군 간의 임상적, 기능적 예후에 대한 비교가 이루어지지 않은 점이다. 또한 모든 환자에서 수술 도중 시행한 스트레스 검사를 통해 불안정성의 여부를 최종 판단하였는데 이는 술자의 판단에 따른 편향이 작용할 가능성이 있다. 이에 따라 추후 더 많은 환자를 대상으로 한 다중기관 연구가 필요하리라 생각된다.

결론

본 연구를 통해 회외-외회전형 족관절 골절의 약 13%에서 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 동반됨을 확인할 수 있었으며, 특히 외과 골절의 형태가 장사형일 경우 원위 경비 인대 결합의 불안정성이 약 27%에서 확인되어 단사형의 9%에 비해 3배가량 높음을 알 수 있었다. 따라서 수술 전 외과 골절의 형태에 대한 면밀한 평가를 통해 회외-외회전형 족관절 골절의 치료방침을 설정하는 것이 중요하리라 생각된다.

Financial support:This work was supported by a grant of the Korea Health Technology R&D Project through the Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), funded by the Ministry of Health & Welfare (grant No. HI21C0200).

Conflict of interests:None.

References

-

Close JR. Some applications of the functional anatomy of the ankle joint J Bone Joint Surg Am 1956;38-A:761–781.

-

-

Lindsjö U. Operative treatment of ankle fracture-dislocations. A follow-up study of 306/321 consecutive cases. Clin Orthop Relat Res 1985;(199):28–38.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite