Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 36(3); 2023 > Article

- Review Article Complications of Fracture: Acute Compartment Syndrome

- Sung Yoon Jung, Min Bom Kim

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2023;36(3):103-109.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2023.36.3.103

Published online: July 31, 2023

2Department of Orthopedic Surgery, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea

- 634 Views

- 14 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Acute compartment syndrome occurs when the pressure in the closed bone-myofascial muscle compartment rises above a critical level, and venous perfusion through the capillaries is blocked, resulting in microcirculation disorders. Tissue ischemia in the compartment causes irreversible damage to the muscles, nerves, and even bones, and can cause functional disorders, muscle contractures, nerve damage, and nonunion. In addition to trauma, phlebitis after injection, pseudoaneurysm due to blood vessel damage, anticoagulants (e.g., warfarin), and exercise are all known causes of acute compartment syndrome. On the other hand, it commonly occurs after a fracture, leading to serious complications if not treated appropriately. Therefore, when a fracture occurs, care must be taken to determine if acute compartment syndrome has occurred, and capillary circulation must be quickly restored through early diagnosis and decompression.

Published online Jul 21, 2023.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2023.36.3.103

, M.D.

and Min Bom Kim

, M.D.

and Min Bom Kim , M.D.*

, M.D.*

초록

급성 구획증후군은 주위 조직에 둘러 쌓여있는 폐쇄된 골-근막 근육 구획 내의 압력이 임계 수준 이상으로 상승하여 모세혈관을 통한 정맥 관류가 차단되어 미세혈액 순환의 장애가 발생한 상태이다. 이로 인한 구획 조직 허혈로 인해 근육, 신경, 나아가서는 뼈에도 비가역적 손상을 일으키게 되며 기능 장애, 근육 구축, 신경 손상, 불유합 등을 일으킬 수 있게 된다. 급성 구획증후군은 외상에 의한 것 외에도 주사 이후 발생한 정맥염, 혈관 손상으로 인한 가성 동맥류, 와파린 등의 항응고제, 운동 등에 의해 발생할 수 있으나 골절 이후 발생하는 것이 가장 흔하며 또한 적절하게 처치가 되지 않을 경우 심각한 합병증을 초래하게 된다. 따라서 골절이 발생하게 되면 급성 구획증후군 발생 여부에 대해 주의를 갖고 면밀하게 관찰하여야 하며 조기 진단과 감압으로 빨리 모세혈관 순환을 회복시켜야 한다.

Abstract

Acute compartment syndrome occurs when the pressure in the closed bone-myofascial muscle compartment rises above a critical level, and venous perfusion through the capillaries is blocked, resulting in microcirculation disorders. Tissue ischemia in the compartment causes irreversible damage to the muscles, nerves, and even bones, and can cause functional disorders, muscle contractures, nerve damage, and nonunion. In addition to trauma, phlebitis after injection, pseudoaneurysm due to blood vessel damage, anticoagulants (e.g., warfarin), and exercise are all known causes of acute compartment syndrome. On the other hand, it commonly occurs after a fracture, leading to serious complications if not treated appropriately. Therefore, when a fracture occurs, care must be taken to determine if acute compartment syndrome has occurred, and capillary circulation must be quickly restored through early diagnosis and decompression.

서론

급성 구획증후군(acute compartment syndrome, ACS)은 1881년 Richard von Volkmann에 의해 처음으로, 수상 초기에 석고 붕대의 과한 압력으로 인해 근육 괴사 및 허혈성 구축까지 발생한 볼크만 허혈성 구축(Volkmann ischemiccontracture)이 보고되었다.1) 이는 일정 시간 이상 구획의 조직압이 상승된 상태로 유지되어 구획 내 근육조직에 허혈성 변화를 일으키는 것을 뜻하며 볼크만 허혈성 구축은 ACS의 마지막 단계의 상태이다.2) 이는 정형외과적으로 가장 응급한 상황 중 하나로 조기에 진단하여 적절한 처치가 이루어지지 못할 경우 근육, 신경, 뼈에 비가역적인 변화를 일으켜 기능 장애, 구축을 일으킬 수 있게 되므로 조기 진단과 감압이 필수적이다.3,4)

본론

1. 병태생리

모세혈관 충전 압력은 본질적으로 이완기 동맥압이며, 조직 압력이 이완기 압력에 가까워지면 모세혈관 혈류가 중단된다. 여러 연구에 따르면 이완기 동맥압이 근육 조직 내의 구획압보다 25-30 mmHg 낮은 것이 정상이므로 근육 내 조직 압력보다 30 mmHg 이하인 경우 구획 모세혈관 혈류가 현저히 차단되고 근육 및 신경 조직에 심각한 저산소증이 발생한다.5,6)

구획 압력이 상승함에 따라 내강 내 정맥압도 상승하여 동정맥 압력차가 감소하게 되며, 정맥벽은 근육 조직이 부족하기 때문에 세정맥 혈관벽이 손상되는 데까지 상대적으로 약간의 압력 상승만 필요하다. 구획 압력이 증가함에 따라 감소된 정맥 배액은 조직 부종의 형성과 함께 간질 압력의 상승을 유발한다. 상승하는 압력의 결과로 림프관의 collapse와 동반된 이 부종은 조직 압력 증가에 기여하여 감압이 수행될 때까지 ACS를 유발하게 된다.7,8)

ACS 실험에서 정상적인 혈류가 있다고 해도 조직압이 80 mmHg 이상으로 8시간 이상 지속되면 심각한 근육의 괴사가 발생할 수 있다고 하며, 혈류의 유지 유무보다 더 중요한 것은 상승된 조직압이라는 것을 알 수 있다. 또한, 확장기 혈압(diastolic blood pressure)과 측정된 근육 내 조직 압력 간의 차이인 근육 관류압(muscular perfusion pressure)의 측정이 중요하며 이 압력 차이는 구획 내 압력보다 훨씬 더 정확하게 조직 관류 역학을 반영한다.9,10)

2. 위험인자

Fitzgerald 등11)은 골절 후 발생할 수 있는 ACS의 위험인자로 젊은 청소년에서 발생 확률이 유의미하게 높다고 하였으며 Hope와 McQueen12)은 남성의 경우 위험도가 6배 이상 높다고 하였다. 젊은 환자에서 전완부 간부 골절, 경골 간부 골절 이후에 ACS의 발생 확률이 높은데, 젊은 환자일수록 전완부 및 하퇴부의 근육의 부피가 커서 상대적으로 근막에 둘러싸여 있는 빈 공간이 적어 근육에 부종이 발생할 경우 확장될 수 있는 공간이 부족하기 때문으로 판단된다.13) Varani 등14)에 따르면 고령 환자들일수록 연부조직이 늘어나는 정도가 감소하게 되며 합성되는 콜라겐의 종류가 변하고 조직의 저항성이 줄어들어 ACS의 발생 위험이 줄어들게 될 것이라고 생각된다.

수상 당시 고에너지 손상일 경우에 손상 정도가 영향을 줄 수 있으나 ACS의 발생빈도는 선형적으로 비례하지 않으며 이는 심한 개방성 골절이 발생할 경우 근막의 파열로 인해 자동 감압(auto-decompression) 효과가 발생하여 구획의 경계가 소실되면서 ACS의 가능성이 오히려 감소하기 때문이다.15) 하지만 창상의 크기가 작고, 횡형의 근막 손상이 개방성 골절과 동반된 경우에는 개방성 골절 자체가 구획압의 감압에 도움이 되지 못한다.16)

Duckworth 등17)은 골절 없이 와파린의 사용으로 인해 구획압이 증가된 경우는 혈종 흡입술, 지혈 이후에 구획압이 현저하게 감소하게 되므로 상대적으로 쉽게 일차 봉합이 되며 예후가 상대적으로 좋다고 보고하였다.

최근 빅데이터 분석을 통한 203,500예의 경골 골절 이후 발생하는 ACS 위험인자에 대한 다기관 연구에 따르면, 경골 골절 중 근위 경골과 경골 간부의 골절이 원위 경골 골절에 비해 2.7배, 2배가량 ACS 발생 위험이 높았으며 개방성 골절이 폐쇄성 골절에 비해 2배 높다고 하였다. 또한 관절 내 골절이거나 쐐기 골편(wedge fragment)이 있을 경우 ACS의 위험이 높았으며, 압궤상(crush injury)이나 관통상(penetratinginjury)을 동반한 골절이 있을 경우 ACS의 위험이 높다고 하였다. 또한 남성이 여성보다 71% 위험성이 높았으며 나이가 1세 늘어남에 따라 위험도는 1% 감소한다고 하였다. 고혈압이 있는 환자들은 위험도가 12% 감소하였으며 간경변증(cirrhosis), 흡연, 항우울제 사용이 위험도를 높인다고 하였다. 빅데이터 분석을 통해 기존에 알고 있던 위험인자 및 완화인자에 대해 증명하였으며 추가적으로 간경변증, 흡연, 항우울제 사용과 같은 새로운 위험인자들에 대해서도 제시하였다.18)

3. 진단

1) 증상(symptoms)

심각한 합병증의 진단은 지속적인 확인과 다양한 임상 양상에 대한 철저한 이해라는 두 가지 요소에 달려 있다. 의식이 있는 환자의 경우, 특정 부상에 대해 예상했던 것보다 더 큰 통증이 지속적으로 악화되며 사지 위치와는 관련이 없다. 일반적으로 이러한 통증이 발생하기 전까지는 골절 치료 후 몇 시간 동안 비교적 통증이 없는 간격이 있다. 통증의 정도는 종종 더 강력한 진통제에 대한 요구도가 증가하거나 환자조절 진통제(patient-controlled analgesia) 시스템 사용이 증가하는 것으로 판단할 수 있다.

관련 구획을 통과하는 신경은 저산소 상태가 되어 종종 신경 분포에 따른 무감각과 저림을 유발한다. 몇 시간이 지나면 허혈성 손상을 받은 신경이 기능을 잃고 통증도 느낄 수 없게 된다. 이상 감각과 감각 저하는 신경의 허혈성 변화에 대한 첫 증상이지만 신경 손상이 동반된 경우가 많아 민감도가 높지는 않다.19)

2) 징후(signs)

ACS가 임박한 상황에서 임상적 특징으로는 영향을 받는 구획의 압통, 수동적 근육 스트레칭 시 통증 증가, 구획을 가로지르는 신경 영역의 감각 및 진행 시 운동 결손 가능성, 근육 약화 등이 있다.

정상 혈압 환자의 경우 근육 압력이 수축기 수준을 거의 초과하지 않기 때문에 원위부 맥박이 있다고 해서 ACS가 배제되지는 않는다. 동맥 손상이 있거나 진행된 ACS가 아니라면 원위부 맥박은 만져지게 되며 수상 초기에 ACS가 의심되는 상황에서 맥박이 소실된다면 혈관 손상에 대한 평가가 즉각적으로 필요하게 되며 혈관 조영술에서 손상이 관찰될 경우 즉각적으로 이에 대한 처치를 시행하여야 한다.

의식이 없거나 약물을 복용하거나 취한 환자의 경우 ACS를 간과하기가 쉽다. 소아에서는 협조가 잘 되지 않으며 통증 정도 및 감각에 대해 제대로 표현할 수 없으므로 진단에 혼란을 주기도 한다.20) 눈에 보이는 사지 부종이 손상 범위를 넘어서 있으며 피부가 따뜻해지고 반들반들(glabrous)해지게 되는 것은 지속적이고 설명할 수 없는 빈맥과 마찬가지로 중요한 단서가 된다. 이러한 환자의 경우 직접 조직 압력을 측정하는 것이 진단에 매우 유용하다.

3) 구획압 측정

구획압의 측정은 급성 ACS의 증상이 관찰되는 경우 또는 임상적 증상이 불분명한 경우 및 의식 수준의 저하로 정확한 신체검진이 불가능한 경우에 ACS의 진단에 도움을 준다.

고식적인 방법으로는 바늘을 의심되는 구획에 찌르고 수은 혈압계와 연결하여 생리 식염수를 주입하면서 압력을 측정하는 Whitesides 방법이 있다.21) 하지만 과도하게 수액이 들어갈 경우 이미 근육의 부종으로 인해 좁아진 구획에서 구획압을 더 증가시켜 ACS의 증상을 더 악화시킬 수 있다는 문제가 있다.22) 지속적인 압력의 측정이 가능한 Wick catheter, Slit catheter 등으로 측정하는 방법 또한 소개되었다.23,24,25) 최근에는 간단하게 조작이 가능한 Stryker사의 구획압 측정기가 주로 사용되고 있다.

구획압 측정의 원칙은 손상 부위 주위의 모든 구획을 측정하여 증가된 구획압을 간과하지 않도록 해야 하며 골절 이후에 발생한 경우에는 골절 부위의 5 cm 이내에서 최댓값이 측정되게 된다.26)

그러나 최근 연구에 따르면 ACS의 진단과 근막절개술을 시행하는 진단 기준으로 관류압을 사용하였을 때 근막절개술을 시행하는 기준이 되는 관류압의 임계치 값을 조정하여도 지속적으로 높은 위양성률로 낮은 특이도를 보여 진단적 도구로서의 가치가 떨어진다고 하였다.27) 또한, Merle와 Harvey28)에 따르면 ACS 유무를 판단할 수 있는 구획압 및 관류압의 정확한 임계점은 존재하지 않기 때문에 임상에서는 이에 의존하여 결정을 내려서는 안 된다고 하였다.

4) 근적외선 분광법(near-infrared spectroscopy, NIS)

NIS는 조직 내에서 헤모글로빈의 산화 정도를 측정하는 광학 기술로 기존에는 마취 중 대뇌의 산소 공급 정도를 측정하는 데 사용되었으나, 최근에는 ACS에서 국소적인 조직 관류의 직접적인 평가와 근육에서의 산소의 전달과 산소사용 간의 균형에 대해서 평가할 수 있는 지표로 사용되고 있다. 29,30,31)

Cathcart 등32)에 따르면 NIS를 이용한 분광 판독값을 통해 측정된 조직의 산소 포화도는 관류압의 변화에 따라 일정한 상관관계를 갖고 변화하였으며 이는 근육의 관류와 생존 여부에 대해 직접적인 지표를 제공해 줌으로써 수술장에서 사용 시 근막절개술을 통한 구획의 유리가 충분한지를 실시간으로 판단할 수 있게 할 수 있다고 하였다.

4. 치료

1) 치료의 원칙

골절 후 발생하는 ACS의 치료는 정형외과적 응급이며 여러 분야의 노력이 필요하다. 꽉 조이는 석고나 부목의 제거 및 붕대, 솜을 제거하는 것만으로도 조직압을 50%-85% 이상 감소시킬 수 있으며 손상된 사지를 심장 높이에 두도록 해야한다.33) 또한 수액 공급, 수혈을 통해 ACS로 인해 저혈량성 쇼크, DIC 등의 혈역학적 손상에 빠지지 않도록 주의를 기울여야 하며 허혈성 조직 손상을 유발하지 않도록 저혈압 상태를 교정하여야 한다.34)

2) 근막절개술

일단 ACS의 진단이 확립되거나 강력하게 의심되는 경우 긴급하게 광범위한 근막절개술을 통해 관련 구획 각각을 완전히 감압해야 한다. 긴급한 감압을 요하는 신체 부위로는 원위 요골 골절 또는 전완부 요척골 동시 골절 이후 전완부에 ACS가 잘 발생할 수 있으며, 경골 간부 골절 이후에 하퇴부에도 ACS가 잘 발생할 수 있다.

(1) 전완부의 근막절개술

전완부 ACS 환자 중 34%에서 원위 요골의 단독 골절, 30%에서 요-척골 간부 골절이 발생한다고 보고되었다.17) 전완부의 여러 구획에 대한 접근은 골절 고정 시의 접근법과 다를 수 있으나 골절과 ACS를 동시에 치료해야 할 때는 Henry의 수정된 전방 접근법이 가장 일반적으로 사용되는 것으로 보고되었다.35)

전완부 근막절개술에서 장측 절개는 내상과의 근위 1 cm 및 측면 2 cm에서 시작하여 전주와(antecubital fossa)를 가로질러 비스듬히 가로지르고 mobile wad의 수장측 부분을 가로지른다. 절개는 내측 방향으로 만곡되어 전완의 중간과 원위 1/3의 교차점에서 정중선에 도달한다. 정중 신경의 손바닥 피부 가지를 피하기 위해 장장건 바로 척측에서 절개가 이어진다. 절개는 손목 주름을 비스듬히 가로지르며 동시에 수근관 유리술을 위해 손바닥 중앙까지 연장된다. Broström 등36)은 전완부 골절로 인한 급성 ACS 환자 16명에 대해 보고하였다. 그들은 손목 터널과 수근관을 열기 위해 구부러진 앞쪽 피부 절개를 확장하여 환자를 치료하였다.

다른 절개는 척수근굴근에서 방사형으로 시작하여 상완골의 내측 상완골까지 확장되는 지그재그 절개이다. 1978년 Gelberman 등37,38)은 다양한 근막 절개술 전후에 여러 전완부구획의 압력을 측정했다. 그들은 전완부의 수장측 구획 사이에 질긴 근막 구분이 없으며 다양한 수장측 근막절개술 디자인이 모든 수장측 구획 압력을 적절하게 감소시킨다는 것을 발견했다. 수장측, 수배측 구획에 모두 ACS가 의심될 때에도 수장측 절개만으로 수배측까지 충분히 감압에 성공하였다는 보고들이 있으나 수배측 구획에 대한 지속적인 관찰이 필요하다고 한다. 따라서 수술장 안에서 근막절개술 후 수배측 구획 압력을 측정할 수 있는 구획 압력 측정 장치가 있어야 하며, 압력 측정에 개선이 없으면 수배측 근막절개술이 필요하다.

(2) 하퇴부의 근막절개술

근막이완술이 ACS의 결정적인 치료법으로 받아들여진 이후 하퇴부에 여러 가지 외과적 접근이 시도되었다. 처음에는 단일 측면 절개술이 사용되었다.39) 이 접근 방식은 제한된 시야만 허용하여 충분한 근막 절개가 어려웠다. 이 술식은 1978년 Matsen과 Krugmire40)에 의해 비골주위접근법(parafibular approach)으로 수정되었으며, 비골절제를 피하고 표재비골신경 손상의 빈도를 줄였다.

그 후, Mubarak과 Owen41)은 경골과 비골 사이의 외측 절개와 경골의 후내측 경계 뒤의 내측 절개의 사용을 소개하였다. 이 술식은 중요한 표면 및 심부 구조를 잘 시각화하여 4개의 구획 모두에 더 안전하게 접근할 수 있게 해주며, 현재는 하지의 ACS에 대한 표준 치료로 남아 있다.

최근 들어 최소한의 절개를 이용한 근막절개술에 대해 다양한 술식들이 소개되고 있지만 Cohen 등42)에 따르면 하퇴부 근막절개술에서 8 cm 절개에 비해 16 cm 절개법이 구획압을 현저하게 낮춰주며 이는 좋은 시야와 함께 천비골 신경의 손상을 줄여주며 재관류 손상에 의해 피부가 손상되는 것을 예방할 수 있다고 보고하였다.

반면 ACS로 근막절개술을 시행한 이후에 흔히 발생하는 합병증으로 깊은 후방 구획의 완전한 유리를 위해 박리하는 과정에서 신경, 혈관이 손상되는 경우가 많다. 하지만 Schupbach 등43)에 따르면 각 구획에 식염수를 주입하고 근막절개술을 시행하여 구획압을 실시간으로 측정한 실험에서 식염수를 주입하는 구획과 근막절개술 시행하는 구획의 순서와 관계없이 전방, 측방 구획의 근막절개술만으로도 깊은 후방 구획의 감압이 충분히 이루어진다고 보고하였으며 이는 깊은 후방 구획은 완전히 분리되어 독립적인 기능을 하는 공간이 아니라는 점을 시사한다고 하였다. 따라서 근막절개술 시 이를 감안한다면 덜 침습적으로 수술이 이루어질 수 있으며 신경, 혈관 손상과 같은 합병증도 줄일 수 있을 것이라고 하였다.43)

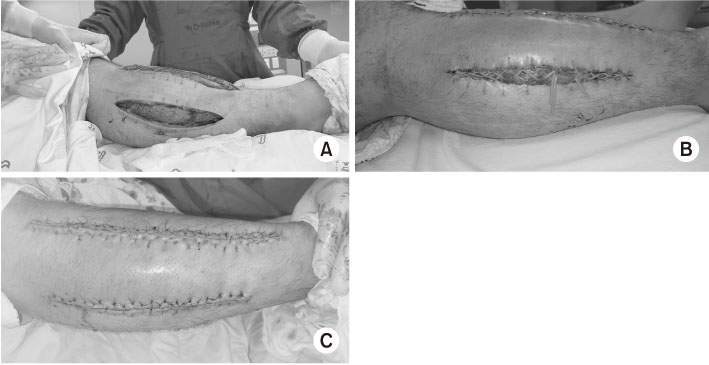

(3) 근막절개술 이후 창상 관리

수술 이후에 지연적 봉합을 할 수도 있으며 shoelace technique(Fig. 1)을 이용해서 점차적으로 봉합을 할 수도 있고 음압치료기를 함께 사용할 수도 있다. 피부 퇴축(skin retraction)이 과도한 경우, 중간에 괴사 조직을 광범위하게 변연절 제한 경우에는 피부 이식이 추후에 필요할 수 있다. 피부 이식은 미용적으로 심각한 문제를 초래하게 된다.11) Kalyani 등35)에 따르면 근막절개술 시행 이후에 피부 이식을 시행하여야 하는 위험인자로는 연령이 적은 것만 관련이 있다고 하였으며 성별이나 수상기전, 동반 질환의 유무와는 관련이 없다고 보고하였다.4,35)

Fig. 1

(A-C) Clinical photographs of wound approximation and suture using the shoelace technique after fasciotomy of the lower leg.

(4) 최신의 치료 연구 동향

ACS가 발생하였으나 근막절개술을 집도할 수 있는 정형외과 의사가 근처에 없으며 전문 의료 시설로의 운송이 제한된 경우를 대비하여 화상 모니터링을 통한 원격 진료 방법을 제시하였다. 정형외과를 전공으로 하지 않으며 전문 수술을 훈련 받지 않은 4명의 의사들이 태블릿 PC로 실시간으로 수술장을 중계하여 원격으로 외상 수술 전문가에게 지도를 받아 하퇴부의 근막절개술을 시행하였으며 복재 신경(saphenousnerve), 복재 정맥(saphenous vein), 천비골신경(superficial peroneal nerve), 경골 신경(tibial nerve), 경골 동맥(tibial artery)의 의인성 손상 없이 성공적으로 각 구획의 충분한 유리술을 시행하였다. 이는 ACS 환자의 문제 해결을 위해, 긴 운송 지연 문제의 해결책으로 제시되며 원격 지역에서의 수술적 e-멘토링 가능성을 탐색하였고 추후에 군진 의학에서 사용할 수 있을 것이라고 하였다.44)

결론

ACS가 일어날 수 있는 모든 상황에서 경계를 유지하는 것이 가장 중요하며, 지속적인 관찰이 될 수 있도록 의료인, 환자, 보호자에게 정확한 교육을 하는 것이 필요하다. 젊은 남성, 고에너지 손상, 간경화, 흡연, 항우울제 복용은 유의미한 위험인자이므로 더욱 세밀한 관찰이 필요하다. 근막절개술이 필요한 경우 지체하지 않고 응급으로 시행하여야 하며 근막절개술로 인한 후유증을 염려하여 수술을 지연하거나 부족하게 시행하기보다는 적극적인 처치를 하지 못해 발생할 수 있는 합병증에 대해 늘 경각심을 가지며 치료에 임해야 한다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Merle G, Harvey EJ. Pathophysiology of compartment syndrome. In: Mauffrey C, Hak D, Martin MP 3rd, editors. Compartment syndrome: a guide to diagnosis and management. Cham: Springer International Publishing; 2019. pp. 17-24.

-

-

Yang MJ, Moore FA, Jordan JR. Management of acute compartment syndrome. In: Hyzy RC, editor. Evidence-based critical care: a case study approach. Cham: Springer International Publishing; 2017. pp. 687-692.

-

-

Kelly RP, Whitesides TE. Transfibular route for fasciotomy of the leg. J Bone Joint Surg Am 1967;49-A:1022–1023.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite