Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 36(1); 2023 > Article

- Original Article Distal Femur Fractures Treated with Distal Femoral Locking Plate Fixation: A Retrospective Study of One Year Mortality and Risk Factors

- Kwang-Hwan Jung, Yoon-Seok Youm, Seung-Hyun Jung, Jae-Min Oh, Ki Bong Park

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2023;36(1):10-16.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2023.36.1.10

Published online: January 31, 2023

2Department of Orthopaedic Surgery, Dongguk University Ilsan Hospital, Dongguk University College of Medicine, Goyang, Korea

3Department of Orthopaedic Surgery, Ulsan Joongang Hospital, Ulsan, Korea

- 364 Views

- 1 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

This study examined the one-year mortality after locking plate fixation for distal femur fractures and the risk factors related to death.

Materials and Methods

From July 2011 to June 2020, 128 patients who underwent locking plate fixation for distal femur fractures were analyzed retrospectively. Epidemiologic information of the patients, characteristics related to fracture and surgery, and death were investigated. The risk factors related to death were investigated using Cox analysis, and a subgroup analysis was also performed based on the age of 65 years.

Results

The one-year mortality rate after locking plate fixation for distal femur fractures was 3.9%, and the mortality rates in patients younger than 65 years and older than 65 years were 0% and 6.7%, respectively. There were no significant risk factors related to death in the total population. On the other hand, in patients aged 65 years or older, however, high-energy fracture and high comorbidity index increased the risk of death after surgery by 6.9-fold and 1.9-fold, respectively.

Conclusion

The one-year mortality rate for the total patients was 3.9%, but the mortality rate for patients over 65 years of age increased to 6.7%. High-energy fractures and high comorbidity index were risk factors related to death after surgery for distal femur fractures in patients aged 65 years or older.

Published online Jan 18, 2023.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2023.36.1.10

, M.D.,

Yoon-Seok Youm

, M.D.,

Yoon-Seok Youm , M.D.,*

Seung-Hyun Jung

, M.D.,*

Seung-Hyun Jung , M.D.,†

Jae-Min Oh

, M.D.,†

Jae-Min Oh , M.D.

and Ki Bong Park

, M.D.

and Ki Bong Park , M.D.

, M.D.

초록

목적

원위 대퇴골 골절에 대해 잠김 금속판 고정술을 받은 후 1년 사망률을 조사하고, 사망과 관련된 위험인자를 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

2011년 7월부터 2020년 6월까지 원위 대퇴골 골절로 잠김 금속판 고정술을 받은 128명의 환자를 후향적으로 분석하였다. 환자의 역학적 정보, 골절 및 수술과 관련된 특징, 그리고, 사망 여부를 조사하였으며, Cox 분석을 이용하여 사망과 관련된 위험인자를 알아보았으며, 65세 연령을 기준으로 하위군 분석도 시행하였다.

결과

원위 대퇴골 골절에 대해 잠김 금속판 고정술을 받은 후 1년 사망률은 3.9%였으며, 65세 미만과 이상 환자군에서의 사망률은 각각 0%와 6.7%였다. 전체 환자군에서 사망과 관련된 유의한 위험인자는 없었으나, 65세 이상 환자군에서는 고에너지 골절과 높은 동반질환 지수는 수술 후 사망 위험을 각각 6.9배, 1.9배 증가시켰다.

결론

전체 환자군의 1년 사망률은 3.9%였으며, 65세 이상 환자군의 사망률은 6.7%까지 증가하였다. 65세 이상 환자군에서 고에너지 골절과 높은 동반질환 지수는 원위 대퇴골 골절에 대한 내고정술 이후 사망과 관련된 위험인자임을 알 수 있었다.

Abstract

Purpose

This study examined the one-year mortality after locking plate fixation for distal femur fractures and the risk factors related to death.

Materials and Methods

From July 2011 to June 2020, 128 patients who underwent locking plate fixation for distal femur fractures were analyzed retrospectively. Epidemiologic information of the patients, characteristics related to fracture and surgery, and death were investigated. The risk factors related to death were investigated using Cox analysis, and a subgroup analysis was also performed based on the age of 65 years.

Results

The one-year mortality rate after locking plate fixation for distal femur fractures was 3.9%, and the mortality rates in patients younger than 65 years and older than 65 years were 0% and 6.7%, respectively. There were no significant risk factors related to death in the total population. On the other hand, in patients aged 65 years or older, however, high-energy fracture and high comorbidity index increased the risk of death after surgery by 6.9-fold and 1.9-fold, respectively.

Conclusion

The one-year mortality rate for the total patients was 3.9%, but the mortality rate for patients over 65 years of age increased to 6.7%. High-energy fractures and high comorbidity index were risk factors related to death after surgery for distal femur fractures in patients aged 65 years or older. Key Words: Distal femur fractures, Locking plate, Mortality, Epidemiology

서론

원위 대퇴골 골절은 전체 골절의 1% 미만, 전체 대퇴골 골절의 3%-6%를 차지하며1,2) 고에너지 손상인 교통사고를 당한 젊은 남성 또는 골감소증 골절이나 치환물 주위 골절이 생긴 고령의 여성에서 발생이 많은 쌍봉 분포(bimodal distribution)를 가지고 있다.1)

연구자들은 원위 대퇴골 골절의 사망률에 대한 기존의 연구 정보를 얻고자 2022년 1월에 온라인 데이터 베이스(PubMed)에서 ‘distal femur fracture’와 ‘mortality’를 검색어로 사용하여 총 20건의 연구 논문을 수집할 수 있었는데, 다수의 논문들(85%, 17건)이 치환물 주위 골절이나 고령 환자에서 발생한 골절로 분석 대상을 한정하여 연구를 시행하였음을 알 수 있었다(Supplementary Table 1).3,4,5,6,7) 원위 대퇴골 골절의 역학에 관한 한 연구에 따르면, 전체 원위 대퇴골 골절 환자 중 60세 이하의 환자가 차지하는 비중이 전체의 36.1%를 차지한다고 알려져 있으나8) 이러한 환자군을 포함하여 술 후 사망률을 조사하거나 술 후 사망과 관련된 위험인자를 분석한 연구는 많지 않다.9)

이에 저자들은 60세 이하의 비고령 환자까지 모두 포함한 전체 환자군에서 잠김 금속판 고정술을 받은 원위 대퇴골 골절 환자의 사망률을 조사하고, 술 후 사망 관련된 위험인자를 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

1. 연구 대상

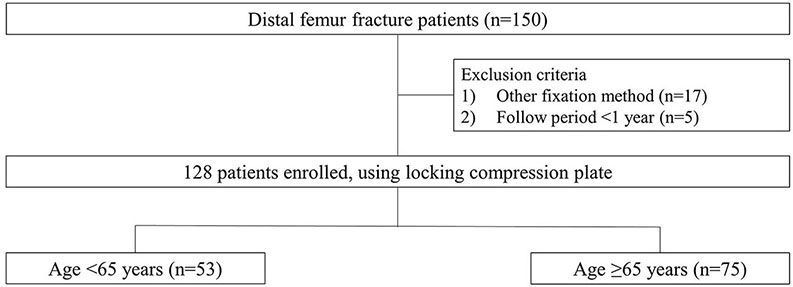

2011년 7월부터 2020년 6월까지 총 9년 동안 울산대학교병원에서 원위 대퇴골 골절로 진단받고 수술적 치료를 받은 150명을 대상으로 후향적 연구를 시행하였으며, 울산대학교병원 의학윤리심의위원회(Institutional Review Board, IRB)의 심의 및 승인 후 진행되었다(IRB No. 2022-04-048). 20세 이상이며 원위 대퇴골 골절로 진단받고 locking compression plate-distal femur (LCP-DF; DePuy Synthes, Paoli, PA, USA)를 이용한 내고정술을 받은 후 최소 1년 이상 추시 관찰이 가능했던 환자를 포함하였으며, 골수정 또는 나사 단독 내고정술을 받았거나 추시 관찰 기간이 1년 미만인 경우는 제외하였다(Fig. 1). 젊은 연령의 고에너지 손상 환자의 경우 동반 손상 및 연부조직 치료를 고려하여 수술 시기를 정하였고, 고령의 저에너지 손상 환자의 경우 환자의 전신 상태를 고려하여 침상 안정 기간을 최소화하기 위해 최대한 수술적 치료를 조기에 시행하였다. 최종적으로 총 128명의 환자가 포함되었으며, 남자는 56명, 여자는 72명이었다. 평균 연령은 65.0세(범위 20-94세)였으며, 환자의 연령에 따라 65세 미만(53명, 1군)과 65세 이상(75명, 2군)으로 분류하였다.

Fig. 1

Study cohort exclusion/inclusion criteria. This figure illustrates the exclusion and inclusion criteria.

2. 평가 방법

분석 항목으로는 인구학적 정보, 골절 특징과 관련된 정보, 수술 관련 정보, 사망 여부를 확인하였다. 인구학적 정보로는 연령, 성별, 신장, 체중, 체질량지수, 미국마취과학회 신체활동 등급(American Society of Anesthesiologists physical status classification), 이환질환 여부(고혈압, 당뇨, 이상지질혈증, 암, 심뇌혈관질환), Charlson 동반질환 지수(Charlson comorbidity index)를 조사하였다.10,11,12,13,14) 골절 특징과 관련된 정보로는 고에너지 골절, 개방성 골절, 다발성 골절, 치환물 주위 골절 여부를 조사하였다. 수술 관련 정보로는 수상일로부터 수술일까지의 기간 및 이중 금속판 고정 여부를 조사하였다. 사망 여부는 울산대학교병원 의무기록과 건강보험 수진 자격 소진 여부를 조사하여 확인하였다.

3. 통계 분석

통계 분석은 IBM SPSS Statistics 프로그램(ver. 22.0; IBM, Armonk, NY, USA)을 이용하여 위험비(hazard ratio, HR)를 계산하였다. 단변량 Cox 분석을 시행하였고, p값이 0.1 미만인 항목들에 대해 다변량 Cox 분석을 시행하여 p값이 0.05 미만인 항목들을 통계적으로 유의한 위험인자로 판정하였다. 또한, 연령에 따른 하위군 분석도 추가로 시행하였다.

결과

1. 인구학적 특징

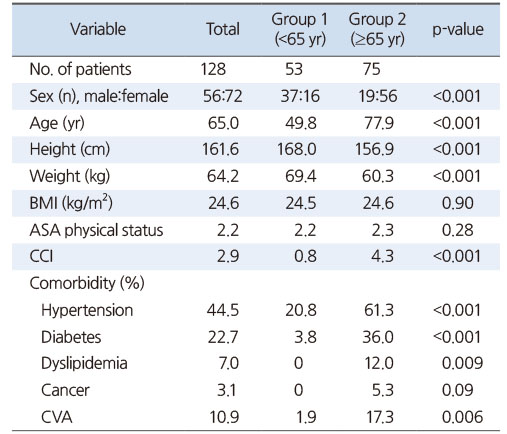

전체 환자군의 인구학적 특징은 다음과 같다(Table 1). 연령에 따른 하위군 분석에서 두 군은 성별 분포, 평균 연령, 신장, 체중에서 유의한 차이를 보였으며, 체질량지수와 미국마취과학회 신체활동 등급은 상이하지 않았다. 암 병력을 제외한 나머지 이환질환의 경우 연령에 따른 하위군 분석에서 유의한 차이가 관찰되었으며, Charlson 동반질환 지수는 1군(0.8)에 비하여 2군(4.3)에서 유의하게 높았다(p<0.001).

Table 1

Demographic Information of Patients

2. 골절 특징

고에너지 손상 기전에 의해 발생한 골절은 전체 환자의 52.3%를 차지하였다. 1군과 2군에서는 각각 81.1%와 32.0%를 차지하였으며, 고에너지 골절 환자의 빈도는 1군에서 유의하게 높았다(p<0.001). 개방성 골절은 전체 환자의 14.8%에서 확인되었는데, 1군에서의 개방성 골절 환자의 빈도(32.1%)가 2군(2.7%)보다 유의하게 높았다(p<0.001). 다발성 골절은 전체 환자의 37.5%에서 확인되었으며, 1군에서의 다발성 골절 환자의 빈도(64.2%)가 2군(1.7%)보다 유의하게 높았다(p<0.001). 치환물 주위 골절은 전체 환자의 23.4%에서 확인되었으며, 2군에서의 치환물 주위 골절의 빈도(38.7%)가 1군(1.9%)보다 유의하게 높았다(p<0.001).

3. 수술 관련 특징

전체 환자군에서 수상일로부터 수술일까지의 기간은 평균 6.3일(범위 0-19일)이었다. 1군은 평균 7.3일(범위 0-19일)이 소요된 반면, 2군은 평균 5.6일(범위 1-18일)이 소요되어 2군에서의 수상일로부터 수술일까지의 기간이 통계적으로 유의하게 짧았다(p=0.02). 이중 금속판을 이용한 고정술은 전체 환자의 35.9%에서 시행되었다. 1군과 2군에서의 사용 빈도는 각각 45.3%와 29.3%였으나, 두 군 간 유의한 차이는 관찰되지 않았다(p=0.06).

4. 사망

수술 후 1년을 기준으로 총 5명의 환자가 사망하였으며, 모두 2군에 속해 있었다. 수술 후 1년 사망률은 전체 환자에서 3.9%였으며, 1군과 2군에서 1년 사망률은 각각 0%와 6.7%였다(p=0.06).

5. 회귀분석

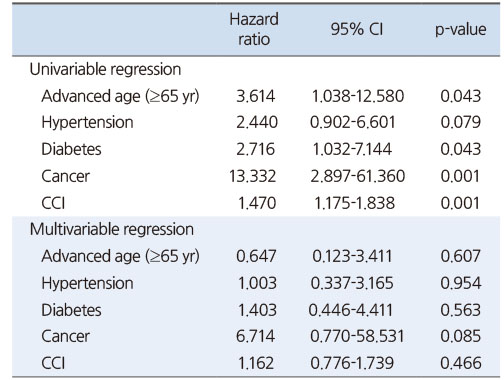

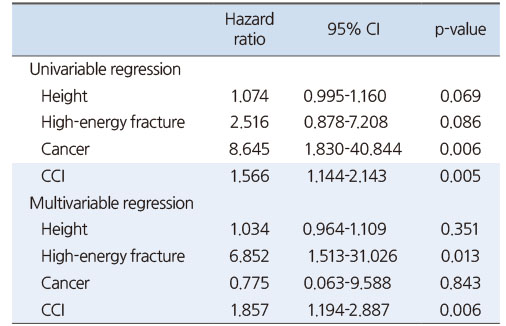

전체 환자군에서 시행한 단변량 Cox 분석 결과, 65세 이상의 연령, 고혈압, 당뇨, 암, Charlson 동반질환 지수가 위험변수로 선정되어 다변량 Cox 분석을 시행하였으나 통계적으로 유의한 위험인자는 없었다(Table 2). 1군에서 시행한 단변량 Cox 분석에서 위험변수는 확인되지 않았다. 2군에서 시행한 단변량 Cox 분석 결과, 신장, 고에너지 골절, 암, Charlson 동반질환 지수가 위험변수로 선정되었다(Table 3). 상기 변수들에 대해 다변량 Cox 분석을 시행하였으며, 최종적으로 고에너지 골절(HR 6.852, p=0.013)과 Charlson 동반질환 지수(HR 1.857, p=0.006)가 통계적으로 유의한 위험인자로 확인되었다.

Table 2

Univariable and Multivariable Cox Regression Analysis (Total Population)

Table 3

Univariable and Multivariable Cox Regression Analysis (Elderly Patients)

고찰

이번 연구를 통해 잠김 금속판 고정술을 받은 원위 대퇴골 골절 환자의 1년 사망률이 3.9%였으며, 고에너지 골절과 Charlson 동반질환 지수가 65세 이상 고령 환자에서 술 후 사망과 관련된 위험인자임을 알 수 있었다.

세계보건기구(World Health Organization)에서 제공하는 WHO Mortality Database에서 모든 원인(all causes)에 따른 대한민국 인구 10만 명당 사망률은 2019년을 기준으로 574.8명이며, 55-74세와 75세 이상 연령군에서 각각 669.4명과 5,361.2명이었다.15) 비의도적 부상(unintentional injury-falls)에 따른 10만 명당 사망률은 25-34세, 35-54세, 55-74세, 75세 이상 연령군에서 각각 0.7, 2.7, 8.5, 32.4명이었으며, 전체 연령군에서 사망률은 5.2명이었다(전체 사망의 0.9%). 원위 대퇴골 골절이 발생한 전체 환자군에서의 사망률은 단 3건의 연구에서만 조사된 바 있는데, 3건의 연구를 통해 12.5%의 3개월 사망률10)과 각각 21%16)와 22%12)의 1년 사망률이 보고되었다. 128명의 환자를 분석한 이번 연구에서 1년 사망률은 3.9%였기에 기존의 연구 결과에 비해 우수한 생존율을 보였다. National health registry와 National fracture database를 사용한 연구들10,11)에서는 잠김 금속판 이외의 수술법이 포함되어 있는 반면, 이번 연구는 대상자 전원이 잠김 금속판을 이용한 내고정술을 받았다는 점에 차이가 있겠다.

환자의 다양한 인구학적 특징들이 원위 대퇴골 골절 환자의 수술 후 사망 위험을 증가시키는 것으로 알려져 있다. 술 후 1개월과 3개월 사망률의 유의한 증가와 관련된 인자들로는 고령, 남성, 미국마취과학회 신체활동 등급 2 초과 등이 있으며,10) 술 후 1년 사망률을 증가시키는 인자들은 고령, 남성, Charlson 동반질환 지수, 보존적 치료법, 고정 방법 등이 있다.11,12) Charlson 동반질환 지수는 사망률 증가와 연관이 없고, 골다공증에 대한 약물 치료 병력이 사망률을 유의하게 감소시켰다는 연구도 있다.13) 이번 연구에서도 65세 이상 고령 환자군의 사망률은 65세 미만 환자군의 사망률보다 상대적으로 높았다. 또한, 65세 이상의 고령 환자군에서 Charlson 동반질환 지수는 사망률을 높이는 유의한 위험인자였다. 하지만 성별이나 미국마취과학회 신체활동 등급은 술 후 1년 사망률을 증가시키지 않았다.

Merino-Rueda 등17)은 65세 이상의 환자에서 발생한 저에너지 원위 대퇴골 골절의 사망률을 조사한 연구에서 활동성 암 질환의 부재가 사망률을 낮춘다고 하였는데(HR 0.3, 95% CI 0.09-0.8, p=0.024), 이번 연구에서도 65세 이상의 고령 환자군에서 암 병력이 사망률을 높이는 유의한 위험인자임을 알 수 있었다.

고령의 환자군에서 발생한 고에너지 골절에 대한 연구는 전무하다. 본 연구에서 고령의 환자들 중 일부(32%)만이 고에너지 손상 기전으로 골절이 발생하였지만 고에너지 골절은 고령 환자군의 사망률을 높이는 유의한 위험인자였기에, 고에너지 손상 기전으로 원위 대퇴골 골절이 발생한 고령 환자를 치료할 경우 보다 세심한 주의가 필요하겠다.

치환물 주위 원위 대퇴골 골절로 수술적 치료를 받은 환자의 1년 사망률을 조사한 이전 연구들18,19,20)은 금속판을 이용한 내고정술과 원위 대퇴 치환술(distal femoral arthroplasty) 사이에 차이는 없었다고 보고하였다. García Guirao 등21)은 치환물 주위 원위 대퇴골 골절에 대해 금속판을 이용한 내고 정술, 골수정을 이용한 내고정술, 또는 인공 관절 재치환술을 받은 환자의 10년 사망률을 조사한 연구에서 수술 방법에 따른 사망률의 차이는 없다고 보고하였다. 평균 연령 80.6세의 고령 환자에서 발생한 원위 대퇴골 골절에 대해 역행성 골 수정을 이용한 내고정술을 시행한 후 1년 사망률이 31.5%였다고 보고한 연구22)가 있는 반면, 금속판을 이용한 내고정술을 받은 원위 대퇴골 골절 환자의 사망률을 분석한 이전의 연구들은 8.1%-34.7%의 사망률을 보고하였다.16,23,24) 외측 잠김 금속판을 이용한 내고정술을 받은 환자를 분석 대상에 포함한 본 연구에서의 1년 사망률은 3.9%로 이전 보고들의 1년 사망률에 비해 낮은 수준을 보였다. 이러한 차이는 기존 연구들에서 분석 대상자들의 평균 연령이 72.8-86.5세로 고령인 반면, 본 연구는 평균 65세인 대상자들을 분석하였다는 점에서 기인할 수 있다고 생각된다.

원위 및 근위 대퇴골 골절 환자의 사망률을 분석한 한 연구25)는 원위 대퇴골 골절군의 1개월, 6개월, 1년 사망률이 근위 대퇴골 골절군의 사망률보다 모두 높았다고 보고하면서, 원위 대퇴골 골절군의 수술 대기 기간(49.1시간)이 근위 대퇴골 골절군(34.1시간)보다 유의하게 길었음을 언급하였다(p=0.041). Myers 등12)도 원위 대퇴골 골절 환자의 사망률을 분석한 연구를 통해 2일 이상의 수술 대기 기간이 술 후 1년 사망률을 증가시킨다고 보고한 바 있다. 하지만 원위 대퇴골 골절에서 수술 대기 기간이 술 후 사망률을 높이지 않았다는 연구 결과도 다수의 논문을 통해 보고된 바 있다.10,11,13,17,20,26) 이번 연구에서도 수상일로부터 수술일까지의 기간은 전체 환자군과 연령에 따른 하위군에서 술 후 1년 사망률을 증가시키지 않았다.

본 연구가 가지는 제한점으로는 첫째, 단일 기관의 의료 정보를 후향적으로 분석하여 1년 사망률을 알아보고자 하였기에 데이터 선택 치우침(selection bias)을 배제할 수 없으며 대상자 수가 적다는 것이다. 둘째, 대상자의 건강보험 자격 소실일을 기준으로 대상자의 사망일을 추정하였기 때문에 정확한 사인을 확인할 수 없었다. 셋째, 본 연구에 포함된 대상자들의 집도의가 한 명이 아닌 다수라는 제한점이 있다. 하지만 단일 의료 기관을 방문한 모든 대상자들에게 동일한 수술 준비 절차가 제공되었으며, 동일한 수술 방법과 동일한 제조회사의 내고정물이 사용되었다는 점에서 상기 제한점이 상쇄될 수 있으리라 생각된다. 넷째, 이번 연구에서 평가 항목으로 사용한 각각의 변수들에서 상대적 연관성이 있을 수 있다는 제한이 있다. 개방성 골절인 경우 응급 수술의 적응증이 될 수 있기에 수상일로부터 수술일까지의 기간이 상대적으로 짧을 수 있겠으며, 고에너지 손상으로 인해 골절이 발생한 경우가 상대적으로 많았던 비고령 환자는 수술 부위 종창 해결을 위해 상대적으로 긴 기간 동안 수술을 연기하는 경우가 있을 수 있겠으나, 이번 연구에서는 각 변수들 간 연관 관계에 대해서는 추가 분석을 시행하지 못하였다.

결론

본 연구는 잠김 금속판 고정술을 받은 원위 대퇴골 골절 환자의 1년 사망률을 조사하고 65세 이상 고령 환자에서 술 후 사망과 관련된 위험인자들을 밝혔다. 전체 환자군의 1년 사망률은 3.9%였으며, 65세 이상 환자군의 사망률은 6.7%까지 증가하였다. 65세 이상 환자군에서 고에너지 골절과 높은 동반질환 지수는 원위 대퇴골 골절에 대한 내고정술 이후 사망과 관련된 위험인자임을 알 수 있었다. 기존에 보고된 연구 결과들에 비해 본 연구의 사망률이 낮은 이유에 대한 추가 연구와 더불어 원위 대퇴골 골절 수술 후 사망과 연관된 위험인자들을 관리하는 전략 수립을 위한 후속 연구가 필요하리라 생각된다.

Supplementary Materials

Supplementary materials can be found via http://e-jmt.org/

Summary of the characteristics and mortality of participants in previous studiesSupplementary Table 1

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Malotí T, Jansová M, Matějka T, Matějka J. [Treatment of periprosthetic distal femoral fractures]. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2019;86:205–211.Czech.

-

-

World Health Organization. WHO Mortality Database [Internet]. Geneva: World Health Organization; [cited 2022 Nov 9].Available from: https://platform.who.int/mortality .

-

-

García Guirao AJ, Andrés Cano P, Moreno Domínguez R, Giráldez Sánchez M, Cano Luís P. Analysis of mortality after surgical treatment of periprosthetic distal femur fractures. Rev Esp Cir Ortop Traumatol (Engl Ed) 2020;64:92–98.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite