Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 35(1); 2022 > Article

- Original Article Minimal Invasive Fixation Methods for the Metacarpal Fracture

- Ki Youn Kwon, Jin Rok Oh, Ji Woong Kwak

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2022;35(1):9-15.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.1.9

Published online: January 31, 2022

- 546 Views

- 5 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

This study compared the radiologic and clinical outcomes of metacarpal fractures treated with two minimally invasive surgical techniques: Kirschner wire (K-wire) fixation and headless screw fixation.

Materials and Methods

This study included 52 patients (46 males and 6 females; age 18-55 years) with distal metacarpal fractures (middle and distal shaft, including the neck) who had undergone K-wire fixation or headless screw fixation. All subjects were followed up for at least six months. The radiologic assessments were performed to evaluate the angular deformity and shortenings. The total active motion (TAM), grip strength, and patients’ subjective functional assessment were measured to evaluate the hand function. The time taken to return to work (RTW) and adverse events were analyzed.

Results

Of the 52 cases, metacarpal fractures treated with headless screw fixation and K-wire fixation showed a significant difference associated with early RTW (p<0.05). There were no significant differences between the subjects treated with K-wire fixation and those with headless screw fixation in terms of the radiologic measurement, hand function examinations, complications, and adverse events (p>0.05).

Conclusion

After a six-month follow-up, minimally invasive K-wire fixation and headless screw fixation produced similar clinical and radiologic outcomes in subjects with metacarpal fractures. Compared to K-wire fixation, however, headless screw fixation led to earlier functional recovery and might be a better option for treating metacarpal fractures in this regard.

Published online Jan 25, 2022.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.1.9

초록

목적

이 연구의 목적은 최소 침습적인 고정 방법인 K-강선 고정술 또는 골수강내 무두나사 고정술을 시행한 중수골 골절 환자에 대해 영상학적, 임상적 결과를 비교분석하는 데 있다.

대상 및 방법

중수골 중위 및 원위간부 또는 경부 단순 골절에 대해 K-강선 또는 무두나사를 이용해 내고정을 하여 치료하였던 18세에서 55세 사이의 환자들 중 최소 6개월 이상 추시가 가능했던 환자들 52예(남자 46예, 여자 6예)에 대해 영상학적 평가(각변형, 단축), 수부 기능 평가(TAM, 악력, 환자의 주관적 기능 평가), 일상 및 직장으로의 복귀 시간, 합병증의 발생 빈도 등의 요소에 대해 비교분석하였다.

결과

영상학적 평가, 수부 기능 평가, 합병증의 발생빈도의 측면에서 K-강선 고정군과 골수강내 무두나사 고정군 간 통계적인 차이는 없었으나(p>0.05), 일상 및 직장으로의 복귀는 골수강내 고정군이 빨랐다(p<0.05).

결론

6개월 이상의 추시에서 중수골 골절에 대한 최소 침습적 치료법인 경피적 K-강선 고정술 및 골수강내 무두나사 고정술은 임상적 결과의 측면에서 차이가 없으나, 일상 및 업무로의 조기 복귀라는 측면에서는 골수강내 무두나사 고정술의 선택을 고려해 볼 만하다.

Abstract

Purpose

This study compared the radiologic and clinical outcomes of metacarpal fractures treated with two minimally invasive surgical techniques: Kirschner wire (K-wire) fixation and headless screw fixation.

Materials and Methods

This study included 52 patients (46 males and 6 females; age 18-55 years) with distal metacarpal fractures (middle and distal shaft, including the neck) who had undergone K-wire fixation or headless screw fixation. All subjects were followed up for at least six months. The radiologic assessments were performed to evaluate the angular deformity and shortenings. The total active motion (TAM), grip strength, and patients’ subjective functional assessment were measured to evaluate the hand function. The time taken to return to work (RTW) and adverse events were analyzed.

Results

Of the 52 cases, metacarpal fractures treated with headless screw fixation and K-wire fixation showed a significant difference associated with early RTW (p<0.05). There were no significant differences between the subjects treated with K-wire fixation and those with headless screw fixation in terms of the radiologic measurement, hand function examinations, complications, and adverse events (p>0.05).

Conclusion

After a six-month follow-up, minimally invasive K-wire fixation and headless screw fixation produced similar clinical and radiologic outcomes in subjects with metacarpal fractures. Compared to K-wire fixation, however, headless screw fixation led to earlier functional recovery and might be a better option for treating metacarpal fractures in this regard.

서론

중수골 골절은 흔히 접할 수 있는 골절로1) 골절의 상태, 도수 정복 및 유지의 가능성 정도에 따라 부목 고정을 이용한 보존적 치료,2,3) 경피적 K-강선 고정, 골수강내 무두나사 고정, 금속판 내고정 등의 수술적 치료를 선택할 수 있다.3,4,5,6)

중수골의 골절에는 회전변형, 단축, 각 변형 등이 동반될 수 있는데, 회전변형은 반드시 교정해야 하지만, 단축 및 각 변형은 중수골의 위치에 따라 어느 정도의 변형은 허용되기도 한다.7,8) 최근 우리나라는 경제·사회·문화적으로 많은 변화가 있고, 그에 따라 골절 치료에 대한 환자의 요구 정도도 심화되어 심미적인 중요성, 빠른 회복을 통한 일상 및 직장으로의 조기 복귀, 합병증 발생에 대한 우려 등의 여러 요소들이 어우러져 가능하면 보존적 치료보다는 수술적 치료를, 수술적 치료를 하더라도 최소 침습적 치료가 더 선호되는 경향이 있다.

중수골 골절의 치료에서 선택할 수 있는 대표적인 최소 침습적 치료법으로는 이미 흔히 사용하는 K-강선 또는 무두나사를 이용하여 고정하는 방법이 있다.9,10) 각각의 치료법에 대한 문헌 및 최소 침습법과 관혈적 정복과의 비교 및 각각의 고정술(K-강선, 무두나사, plating)의 biomechanical한 비교 논문은 많이 보고되었지만,11,12,13) 두 치료법에 대한 임상 결과의 비교분석에 대한 문헌은 없어 이번 연구에서는 이에 대해 영상학적 분석과 기능 평가를 통해 치료법을 비교분석하고자 한다.

대상 및 방법

2017년 1월부터 2021년 5월까지 원주세브란스기독병원 환자 중 골다공증이 없는 18세에서 55세의 중수골의 경부 및 간부 골절 환자에서 경피적 K-강선 고정술 및 골수강내 무두나사 고정술 시행 받은 52명 중 수상 2주 이내의 급성 골절로 최소 6개월 이상의 추시가 가능했던 환자를 대상으로 하였으며, 횡 골절이나 짧은 사선 골절만을 포함하였다. 또한 골다공증, 복잡골절, 개방성 골절, 골 대사 및 감염에 영향을 끼치는 기저질환을 가진 환자는 제외하였다. 본 연구는 원주세브란스기독병원 연구윤리위원회의 승인하에 진행되었으며(IRB No. CR321170), 후향적 의무기록 연구로 환자 서면동의는 IRB에 의해 면제 받았다.

총 52명의 환자 중 남자는 46명 여자는 6명이었다. 경피적 K-강선 고정술을 시행 받은 환자는 22명, 골수강내 무두나사 고정술을 시행 받은 환자는 30명이었다. 단일 집도의(J.R.O.)에 의하여 수술이 시행되었으며, 수술 후 추시 기간은 최소 6개월에서 최장 18개월이었고, 술 후 최소 6개월이 지난 후 후향적으로 연구되었다. 한 명의 환자가 2군데 이상 중수골 골절이 있다 하더라도 각각의 중수골과 관련된 수지의 기능이 수부 전체 기능에 영향을 미치므로 한 환자의 다발성 중수골 골절은 1예로 간주하였다.

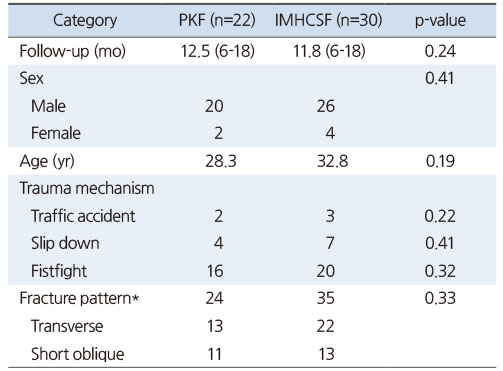

경피적 K-강선 고정술을 시행 받은 환자에서 제2중수골 골절 2예, 제3중수골 골절 2예, 제4중수골 골절 4예, 제5중수골 골절 16예였으며, 골수강내 무두나사 고정술은 시행 받은 경우에서는 제2중수골 골절 4예, 제3중수골 골절 4예, 제4중수골 골절 5예, 제5중수골 골절 22예였다. 또한 골절의 양상은 경피적 K-강선 고정술에서 횡 골절은 13예, 짧은 사선 골절은 11예였으며, 골수강내 무두나사 고정술은 횡 골절 22예, 짧은 사선 골절 13예였다(Table 1).

Table 1

Demographic Results

경피적 K-강선 고정술은 삽입하는 개수에 제한을 두지 않았으며, 1.2 mm의 K-강선을 중수골두 관절면의 요ㆍ척측에 있는 고랑으로 삽입점을 설정하였다. 각각의 K-강선은 대부분이 역행적으로 삽입되었고, 각각의 K-강선은 중수골의 기저부를 종착점으로 가지는 충분한 working length를 가질 수 있게 하거나 K-강선 횡 고정술로 고정력을 증가시키는 방법을 사용하였다(Fig. 1).14) 고정 후에는 환자에 따라 1-3주가량 수배측으로 단상지 부목을 유지하여 제한된 범위지만 부목을 한 상태에서도 어느 정도 수지운동이 가능하도록 하였고, 부목 제거 후에는 관절강직의 방지를 위하여 K-강선이 삽입된 상태에서 가능한 범위 내의 관절운동을 허용하였다. K-강선의 제거 시기는 영상학적 골유합이 되었거나(단순영상에서 골주의 교차가 4방향 중 2방향 이상 있을 때) 임상적인 골유합을 만족할 시에 핀을 제거하였으며, 수술 후 평균 6주가량 경과 시점이었다.

Fig. 1

(A) Preoperative plain anteroposterior (AP) X-ray view; 5th metacarpal neck fracture was seen. (B) Postoperative plain AP X-ray view. Fracture was fixed with three K-wires. (C) Postoperative nine-month plain X-ray view. Bony union was seen.

골수강내 무두나사 고정술은 0.8 mm의 가이드 핀을 중수골의 중심선에서 2 mm가량 배측에 삽입점을 설정하였다. 3.0 mm 무두나사(Jeil Medical, Seoul, Korea)를 사용하였으며, 충분한 working length를 가지기 위하여 가급적 긴 나사를 사용하였다. 무두나사는 관절면의 2-4 mm가량 안쪽에 위치하게 하였다(Fig. 2).14) 골수강내 무두나사 고정술의 경우 평균 1주간의 단상지 부목 고정술을 시행하였고 다만 환자의 통증이 visual analogue scale 5점 이상으로 range of motion이 어려울 경우에 2주까지 연장하였다. 부목 제거 후에 즉시 관절운동을 시행하였다. K-강선의 경우와 마찬가지로, 방사선학적 골 유합과 임상적 골 유합을 기준으로 유합 여부를 판단하였다.

Fig. 2

(A) Preoperative plain anteroposterior (AP) X-ray view; 5th metacarpal mid-shaft fracture was seen. (B) Postoperative plain AP X-ray view. Fracture was fixed with Arix 3.0 intramedullary headless compression screw. (C) Postoperative eight-month plain AP X-ray view with a bony union state.

각각의 고정술을 시행한 후 추시는 수술 후 2주, 1개월, 2개월, 4개월, 6개월 이후의 기간을 설정하여 추시하였고, 추시 때마다 단순영상 촬영을 하여 골유합 정도, 골절부 전위 정도(각도), 단축의 정도(mm)를 판정하였고, 골절부 단축 및 골절부 전위 정도는 수술 직후와 최종 추시 영상을 비교하여 얻어진 변화량으로 산출하였다.

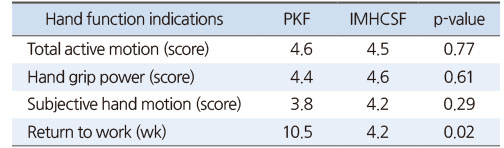

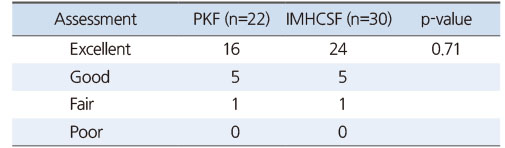

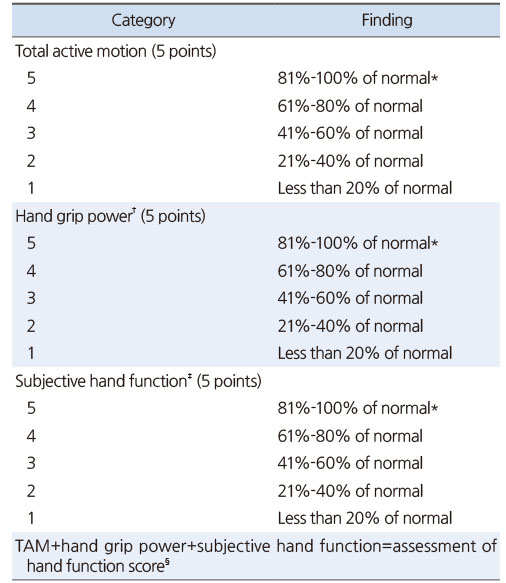

수지의 기능 평가는 손상 수지의 TAM (total active motion), 악력(hand grip power), 환자의 주관적 수부 기능의 회복점수 등을 가지고 평가하였다(Table 2). 세 지표의 점수를 각각 산출 합산하여 excellent (4), good (3), fair (2), poor (1)로 평가하였고 점수화하여 비교하였다(Table 3). 일상 및 직장으로의 복귀 시점은 환자에게 문의하여, 일상생활 및 직장에서 요구되는 업무의 80% 정도를 수행할 수 있으면 복귀가 가능하다고 판정하였다. 판정 기준은 Table 4의 항목 중 주관적 수부 기능 점수를 토대로, 환자의 주관적인 업무 내 기능적인 능력은 수상 전과 비교하여 임상적인 추론을 하였다(Table 2,4).

Table 2

Hand Function Score

Table 3

Assessment of the Hand Function

Table 4

Scoring of Hand Function Score

경피적 K-강선 고정술과 골수강내 무두나사 고정술에 대한 영상학적 변화 정도, 기능적 평가의 비교를 위하여 independent t-test를 시행하였고, 합병증, 감염률, 불유합률을 비교하기 위하여 Fisher exact test를 시행하였다. 연구의 통계적 처리는 IBM SPSS Statistics 프로그램(ver. 28; IBM, Armonk, NY, USA)을 이용하였고 통계적 유의성은 p<0.05일 경우로 설정하였다.

결과

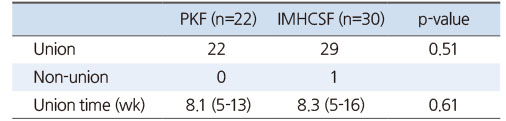

경피적 K-강선 고정술과 골수강내 무두나사 고정술을 시행 받은 경우에서 나이(p=0.19), 성별(p=0.41), 골절 유형(p=0.33)에서 유의한 차이를 보이지 않았다. 또한 수부 기능의 결과에 주요한 영향을 미칠 수 있는 다발성 골절 환자는 K-강선 고정술에서 2수지 복합 손상 2예, 무두나사 고정술에서 2수지 손상 3예, 3수지 손상 1예를 보였으며, 이들 환자의 임상적인 결과는 excellent하여 이에 대한 bias는 발생하지 않았다. 골 유합은 경피적 K-강선 고정술에서 22예 모두 유합되었고, 골수강내 무두나사 고정술에서 29예의 골 유합, 1예의 불유합 소견이 보였으나, 통계적으로 유의미한 차이는 보이지 않았다(p=0.51) (Table 5). 또한 골 유합까지의 시간 또한 K-강선 고정술이 평균 8.1주, 무두나사 고정술이 평균 8.3주이며 통계적인 차이는 보이지 않았다(p=0.61). K-강선은 평균 6.2주에 제거를 시행하였다.

Table 5

Bone Union Rate and Time

수부 기능 평가는 손상 수지의 TAM을 정상 운동 범위와의 비율을 측정하여 산출된 점수, hand grip power는 동일 환자의 건측 악력과 비교한 수상 부위의 악력의 기능적 비율을 기준으로 산출된 점수, 마지막으로 환자의 주관적인 수부 기능의 회복률을 기준으로 산출된 점수를 합산하여 측정하였다(Table 4). TAM은 경피적 K-강선 고정술 평균 4.6점, 골수강내 무두나사 고정술은 평균 4.5점으로 두 군 간 통계적으로 유의미한 차이는 보이지 않았다(p=0.77). Hand grip power는 K-강선 고정술 4.4점, 무두나사 고정술은 4.6점으로 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다(p=0.61). 주관적 수부 기능은 K-강선 고정술 3.8점, 무두나사 고정술은 4.2점으로 마찬가지로 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다(p=0.29) (Table 2). 세 가지 지표를 합산한 수부 기능 평가 결과는 경피적 K-강선 고정술에서 excellent 16예, good 5예, fair 1예, poor는 없었다. 골수강내 무두나사 고정술의 경우 excellent 24예, good 5예, fair 1예, poor는 마찬가지로 보이지 않았다. 통증에 대한 역치가 낮았던 여성 환자 1예에서 무두나사 고정술 후 부목 고정을 2주간 연장한 환자 또한 결과는 excellent에 속하였다. 두 군의 비교분석 결과는 통계적 유의미함을 보이지 않았다(p=0.71) (Table 3).

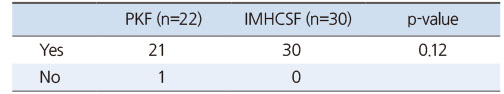

경피적 K-강선 고정술과 골수강내 무두나사 고정술의 수술 후 감염은 경피적 핀 고정술에서 22예 중 1예 관찰되었고, 골수강내 무두나사 고정술에서는 30예 모두 감염이 없는 소견을 보였다. 이 또한 통계적으로 유의미한 결과를 보이지 않았다(p=0.12) (Table 6).

Table 6

Infection Rate

환자의 일상생활 및 업무로의 복귀는 경피적 K-강선 고정술이 평균 10.5주(범위 8주-12주), 골수강내 무두나사 고정술이 평균 4.2주(범위 3주-5주)로 조사되었고, 이는 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(p=0.02).

고찰

골절 부위가 복잡하지 않은 단순한 형태의 전위성 중수골 골절에 대한 치료 방법으로 도수 정복 및 부목 고정을 할 수도 있겠으나, 재전위 가능성을 낮추고 조기 수지운동을 가능하게 할 목적으로 최소 침습의 고정 방법이 선호되며, 그 대표적인 치료 방법으로 K-강선을 이용한 핀 고정과 골수강내 무두나사 고정법 등이 있다.15,16,17,18)

K-강선을 이용하여 중수골 골절부를 고정하는 방법에는 교차 고정법, 골수강내 고정법, 이웃한 중수골과 함께 고정하는 횡고정법 등 여러 방법이 있고19) 골절의 형태에 따라 최적의 고정 방법을 선택할 수는 있겠으나, K-강선 고정법 모두가 경피적으로 시행되므로 K-강선을 유지하는 동안에는 강선의 끝이 피부 밖으로 노출될 수밖에 없으며 그로 인해 연부조직의 pinching에 의한 운동 제한 및 불편감, 삽입부 감염 가능성의 상존, 고정 강선의 고정력 상실로 인하여 자연적으로 빠지는 경우는 치료 과정에서 흔히 경험하는 문제이다.19,20,21,22)

이에 반해, 무두나사를 이용하는 골수강내 고정법은 내고 정물을 뼈 안으로 완전히 밀어 넣어 고정하므로 피부 밖으로의 노출이 없어 경피적 K-강선의 삽입에서 발생하는 문제들을 피할 수 있으므로, 고정물의 피부 밖 노출과 관련한 문제점의 측면에 있어서는 상대적으로 유리하다 할 수 있다.10,23)

본 연구에서도 치료과정에서 경피적 K-강선의 삽입과 관련하여 언급된 문제들을 직면하였으며 K-강선 삽입부의 감염과 관련해 1예에서 발생하였는데, 강선 삽입 후 2주 전후로 발생하였고, 고정을 하였던 여러 개의 강선 중 감염이 발생한 강선을 조기에 제거하고 항생제를 투여하여 별 문제 없이 치료하였다. 하지만 정형외과의사가 접하는 중수골 골절 환자들 중에는 당뇨, 혈액 투석, 간 기능 저하 등 면역력 저하와 관련한 기저질환을 동반할 수 있어 이런 경우에 중수골 골절 고정 술식과 관련하여 감염에 대한 치료 결과가 달라졌을 가능성을 배제할 수 없으며, 이에 대한 연구를 추가로 진행해 볼 수 있을 것이다.

K-강선 고정과 무두나사 골수강내 고정의 고정력을 비교한 연구에서, Beutel 등10)은 사체의 중수골경부를 절골하여 교차 K-강선으로 고정한 조건과 골수강내 무두나사로 고정한 조건하에 cantilever bending model을 이용하여 load-to-failure, maximum displacement, energy absorption, stiffness에 대해 조사한 결과 교차 K-강선 고정이 골수강내 고정무두나사 고정보다 고정력이 우수하다고 보고하였다. Oh 등18)은 사체의 중수골 중간 부위를 절골하고 금속판, 골수강내 K-강선, 골수강내 무두나사 등을 이용하여 고정한 다음, force test system을 이용하여 ultimate tensile strength를 테스트한 결과, 금속판 고정이 고정력이 가장 강하고 그 다음이 골수강내 무두나사 고정이었으며, 골수강내 K-강선 고정의 고정력이 가장 낮은 결과를 보였다. 일견하기로는 고정력이 우수할수록 더 나은 고정법이라고 생각할 수도 있으나, 전술한 두 논문에 나타난 각각의 고정 방법 중 가장 낮은 고정력을 보인 load-to-failure의 평균적인 힘은 70.6 N을 보여 수지의 능동 운동을 하기에는 충분한 고정력으로 판단되므로 어느 고정법을 선택하든 고정력으로 인한 문제는 없을 것으로 생각된다.

골수강내 무두나사 고정법으로는 통상적으로 중수골두에서 삽입하는 retrograde 고정법과 중수골 기저부에서 삽입하는 antegrade 고정법이 있다. 대체적으로 retrograde 고정법은 중위 및 원위간부 골절에는 적용하기에 용이하나 중수골 근위간부의 골절에는 적당하지 않을 수 있는데, 그 이유는 중수골의 모양이 길이 방향으로 약간 볼록한 모양을 하여 무두나사의 근위 끝이 중수골 골수강내 배측에 위치하게 되는 경우가 많고, 간혹 골절부를 통해 피질골 밖으로 나가는 경우에는 고정력을 상실할 수 있으므로 이를 보완하기 위해 antegrade 고정법을 사용할 수 있다.17)

골수강내 무두나사를 고정할 때 중수골두의 관절면을 무두나사가 통과하게 되므로 관절면 손상에 의한 문제점은 없는지에 대한 의문은 당연한 것인데, 보고된 바에 따르면 중수골 고정 시에 주로 사용되는 무두나사의 크기는 직경 3.0 mm 정도로 무두나사의 중수골두 통과로 인해 손상되는 관절면의 면적이 중수골두 전체 면적에 비해 지극히 작으므로 문제가 없다는 것이 일치된 의견이다.20,24) 또한 주상골 골절에 대한 배측 경유 고정 시 직경 3.0 mm의 무두나사는 흔히 사용됨에도 불구하고 주상골 관절 연골의 손상으로 인한 문제가 발생하였다는 보고는 없다.

중수골에 대한 무두나사의 고정 시 신전건이 일부 손상될 수밖에 없는데, 무두나사를 삽입하기 위해 건의 주행방향으로 3 mm 정도만 절개하면 충분히 무두나사 삽입이 가능하므로 이로 인한 신전건의 문제는 없었고 조기 수지 운동이 가능하므로 건유착의 문제도 없었으나, K-강선 고정군에서는 신전건의 시상대를 통과하며 고정한 경우에 강선이 박혀있는 동안 pinching이 발생하여 조기 운동이 어려웠지만 대체적으로 K-강선 제거 후에는 지속된 건 유착의 문제는 없었다.

수부의 손상이 있는 환자의 손상 부위를 안정화해서 조기 관절 운동이 가능하게 하는 것은 환자의 수부 기능 회복에 매우 중요하다. 최근에 골절과 근감소증과의 연관성에 대해 활발한 연구와 보고가 있지만 수부외과 분야에서 이 주제로 연구된 바는 그리 많지 않다.21,22,25,26) 다만 중수골 골절을 포함하는 수부 손상 환자의 치료과정에서 경험한 근감소 현상에 대해 피력하면, 골절에 대한 내고정 등 일련의 치료과정에서 일반적으로 환자는 능동 수지 운동을 할 것을 권유 받았음에도 불구하고 골절부 재전위에 대한 불안감, 통증, 2차적인 이득 등을 이유로 이에 따르지 않거나 소극적인 능동 수지 운동을 하는 경우가 많은데, 이는 전완부를 구성하는 수지 및 완관절 굴곡근 신전근의 근감소를 초래하는 원인이 되고 일단 근감소가 발생하면 수지의 굴곡-신전근력의 약화, 수지의 굴곡-신전운동범위가 감소, 정맥 순환을 위한 근수축력의 감소 등이 초래되며, 이는 곧 지속적인 수부 부종의 원인이 되어 이와 관련하여 수지관절내 관절액의 증가로 인한 관절통이 유발되면서 전술한 과정이 반복되는 악순환의 고리가 형성되는 시발점이 된다. 이런 악순환의 고리가 일단 형성이 되면 환자는 치료자에 대한 불신과 수술 결과에 대한 의심 등으로 인해 좋은 치료 결과를 기대할 수 없다.

이번 연구에서 중수골 골절에 대한 K-강선군과 무두나사군의 치료 결과는 6개월 이상의 치료 결과에서는 차이가 없으나 2-3개월 이내의 단기적인 치료 경과에서는 무두나사군이 치료에 대한 순응도는 더 높았고, 무두나사군이 조기 수지관절운동의 측면에서 더 용이하므로 치료 과정에서 나타나는 근감소 현상과 관련한 일련의 증상 발현은 더 적었으며, 그 결과는 무두나사군의 일상생활 및 직장으로의 조기 복귀로 나타났다.

중수골 골절에 대한 골수강내 고정법을 쓸 수 없는 경우도 있는데, 중수골의 성장판이 열려 있거나 원위 골편의 크기가 작아 무두나사의 머리부분이 충분히 박히지 않은 경우 등이다.23)

이 연구의 제한 사항은 첫째, 전향적 연구가 아니라 후향적 연구이며 중수골 골절 환자에 대한 치료 술기를 선택할 때에 완전한 이중맹검의 연구가 아니어서 치료 방법의 선택 시 편견(bias)에서 완전히 자유로울 수 없고, 둘째, 대상군의 숫자가 적어 각 술식에 따른 합병증의 발생률을 제대로 산출하지 못하였을 가능성이 있으며, 셋째, 적절한 수지 기능의 평가 방법이 없어 검증되지 않은 수지 기능 평가 방법을 썼다는 점이다. 그러나 이러한 제한 사항에도 불구하고, 연구 대상을 제한하여 술기 외에 치료 결과에 영향을 미칠 요소(골다공증, 복잡 골절, 개방성 골절, 골 대사 및 감염에 영향을 미치는 기저질환 등)를 최소화하려 했고, 수지 기능 평가지표는 정형외과 환자를 다루면서 나름 결과를 판정하는 데 의미가 있다고 판단되는 항목으로 구성하려 노력하였다.

결론

6개월 이상 추시한 결과 중수골 간부 및 경부의 단순 골절에 대한 최소 침습적인 치료 방법인 경피적 K-강선 고정술과 골수강내 무두나사 고정술은 영상학적, 수부 기능 회복의 측면에서 차이를 보이지 않았으나, 일상 및 업무로의 조기 복귀라는 측면에서는 골수강내 무두나사 고정술을 더 권장할 만하다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Poolman RW, Goslings JC, Lee JB, Statius Muller M, Steller EP, Struijs PA. Conservative treatment for closed fifth (small finger) metacarpal neck fractures. Cochrane Database Syst Rev 2005;2005:CD003210

-

-

Calandruccio JH. Fractures, dislocations, and ligamentous injuries. In: Azar FM, Beaty JH, Canale ST, editors. Campbell’s operative orthopaedics. 13th ed. Vol. 4. Philadelphia: Elsevier; 2017. pp. 3403-3461.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite